「突然友人から怪しい商品の勧誘を受けた…」

「先輩に誘われた投資話が何だかおかしい…」

「知人から『すごく儲かるビジネス』に誘われて困っている…」

このような経験をしたことはありませんか?親しい人からの勧誘だからこそ、断りづらく悩んでしまうことは珍しくありません。

特に「あなたのためを思って」「いい話がある」といった言葉で迫られると、どう対応すべきか迷ってしまいますよね。

このような誘いの多くは「マルチ商法(連鎖販売取引)」の可能性が高く、きっぱりと断ることが望ましいです。

しかし、人間関係を壊さない断り方や、もし契約してしまった場合の解約方法を知っておくことで、トラブルを最小限に抑えることが期待できます!

本記事では、マルチ商法の特徴や手口から効果的な断り方、万が一契約してしまった場合の対処法まで、詳しく解説していきます。

この記事を読めばマルチ商法から身を守るための

知識が身につきます!

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

マルチ商法とは何か?

「マルチ商法は良くない」という話は聞きますが、そもそもマルチ商法とは何でしょうか?

弁護士

弁護士その名の通り、商法(商売)の仕組みの一つです。

マルチ商法(連鎖販売取引)とは

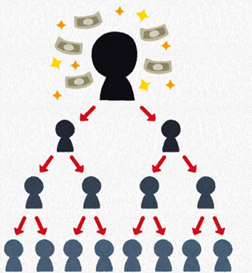

マルチ商法(連鎖販売取引)とは、ネットワークビジネスやシステム販売とも呼ばれています。

流れとしては、まず販売組織に参加して商品を購入・販売し収入を得て、また新たに友人や知り合いを販売組織に参加させていきます。

その参加者がさらに新しいメンバーを勧誘して組織を拡大しながら報酬を受け取る仕組みです。

商品を販売して得られる利益より、友人・知人を組織に加入させて会員を増やすことによって得られる「リクルートマージン」などが主な収入となります。

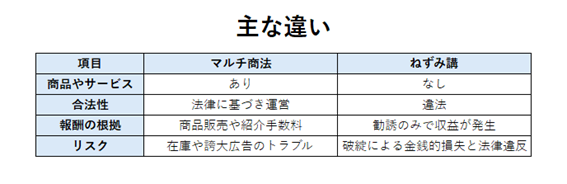

ねずみ講との違い

「マルチ商法」と「ねずみ講」、同じ意味で使っている方もいるかと思いますが、厳密には違った意味を指します。

大きな違いとして、「ねずみ講」は「無限連鎖講」と呼ばれ、犯罪行為になります。

しかし「マルチ商法」は「連鎖販売取引」と呼ばれ犯罪にはならないのです。

マルチ商法(連鎖販売取引)

製品やサービスを販売することで収益を得るビジネスモデルで、基本的にはねずみ講と同じ仕組みになる。

ただし、実態のある商品の受け渡し(販売)が中心であり、販売実績に応じた報酬が得られる。

また、「特定商取引法」に基づき、勧誘時の説明義務や契約解除(クーリングオフ)の権利が定められている。

ねずみ講(無限連鎖講)

商品やサービスは提供されず、勧誘者が参加者からお金を集め、その一部を報酬として配る仕組み。

参加者が新規勧誘を続けない限り収益が成立しない。

実態のある商品やサービスは存在しないため、資金の循環のみで成り立つ仕組み。

「無限連鎖講防止法」により、運営自体も参加自体も違法とされている。

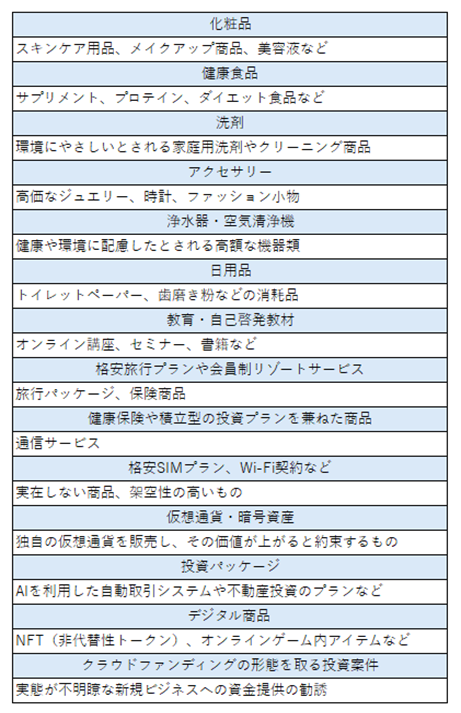

マルチ商法が取り扱う商品の一例

最近のマルチ商法は、仮想通貨やNFT(デジタル資産)など、時代の流行を取り入れた形で巧妙化しています。

商品やサービスが実在しない場合、実態が不明瞭なため問題に気づきにくい傾向にあります。

「高収益」「資産運用」「リスクゼロ」など、短期間で利益を得られるという触れ込みが特徴的です。

実在する商品の場合でも、その品質や価格に妥当性があるのか不明瞭であることが多く、十分に注意することが必要なマルチ商法ですが、さらに商品やサービスが実在しない場合は、リスクも高くなるため慎重な判断が求められます。

マルチ商法の手口の特徴

マルチ商法は、既存の会員が新たな会員を勧誘することで収益を得る仕組みを持っています。

自分が勧誘したメンバーのポイントも自分のポイントに上乗せされていき、月のポイント数に応じてランクや報酬が決まるケースというのが特徴です。

一人で商品を購入したり販売したりするだけでは昇進に限界があり、儲けることができない仕組みになっているため、多くの会員が新しい会員の獲得に力を注いでいます。

ふつう、あやしい話には賛成しない人が多いとは思いますが…。

弁護士

弁護士では、勧誘の手口8選をピックアップしたので確認していきましょう。

高収入を強調する勧誘

「短期間で大きな利益が得られる」「成功すれば自由な生活が手に入る」といった夢を煽る言葉で勧誘されることが多い。

高額な入会金、教材費、商品購入費などの初期投資を求められる。

「初期費用を回収するのは簡単だ」という説明がなされるが、実際には困難な場合が多い。

友人や家族への勧誘を推奨

信頼できる人の方が安心ではないか?と、自身の友人や家族を勧誘するよう促される。

実際には、親族の方が手っ取り早く会員数を獲得できる可能性があるため。

ビジネスの詳細や収益モデルが曖昧で、商品やサービスそのものよりも「新規参加者を増やすこと」が強調される。

高額な商品やサービスを謳い、他にはない価値を持つ商品であると主張される。

実際には市場価値が適正価格以下の場合も多い。

「今参加しなければ後悔する」「最初に参加した人が成功する」といったプレッシャーをかけ、急いで決断をさせようとする。

成功した一部の事例を挙げて、「自分も同じようになれる」と思わせる。

実際には成功者はごく一部で、多くの参加者が利益を得られない。

言い回し

法的には合法であると主張し、「これは違法ではない」と説明されることが多い。

しかし、法律の範囲内であっても、実質的には多くの問題を抱えている場合がある。

特に気を付けなければならないのは、商品を売るのではなく「投資」や「副業」などと聞こえの良い言葉で勧誘し、契約金や勉強代を支払わせた後音信不通となり、約束通りの収入が得られないという被害が増加しているということです。

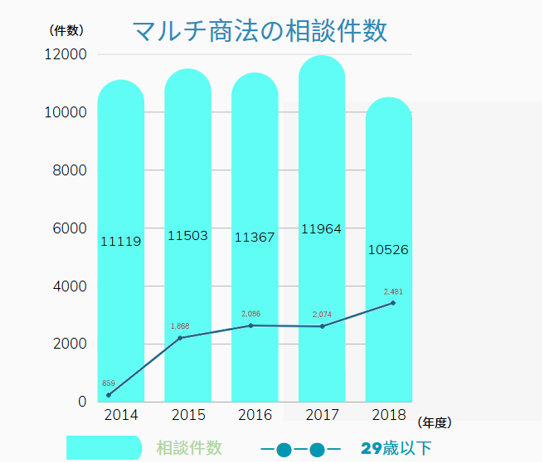

そのターゲットは、主に収入の少ないとされる29歳以下という傾向があり、相談件数が特に増えているようですので注意が必要です。

マルチ商法に誘われてしまった時の断り方

例えば、「旧知の中である」「学生時代の知り合い」「お世話になった方」などから、マルチ商法に誘われた場合、断ることに気が引けるという方が多いのではないでしょうか?

確かに、今後の付き合い方を考えると、断りにくいこともあるかもしれません。

弁護士

弁護士しかし、そこは明確にしっかりと断ることが大切です。

難しいのは、相手との関係やその時の状況など、配慮する必要がある場合ですよね?

では、どうすれば丁寧かつ毅然とした態度で対応することができるのか、その断り方を見ていきましょう。

興味がないことを明確に伝える

「ありがとうございます。でも、そういったビジネスには興味がないので、お誘いはお断りします。」

「お誘いありがとう。でも、今回は遠慮しておきます。」

忙しいことを理由に断る

「最近、仕事やプライベートが忙しくて、新しいことに時間を割く余裕がないです。」

「その話には今回参加できないです。ごめんなさい。」

法的・倫理的な疑問を伝える

「そのお誘いには個人的に疑問を感じる部分があって、そういうビジネスには参加しない方針です。」

家族やパートナーの反対を理由にする

「家族(またはパートナー)から、そのようなビジネスには関わらないようにと言われています。」

その他の注意点

それでも相手がしつこい場合は「これ以上はお話を聞けません」と毅然とした態度で対応することも大切です。

誘い方や話の内容に不安を感じた場合は、周囲の人や消費生活センターに相談しましょう。

マルチ商法の中には違法なものもあります。

誘いに乗ることで思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるため慎重に判断し、心配な場合は弁護士に相談しましょう。

もしも断り切れずに契約してしまったら

お世話になった人や恩人からの誘いは、なかなか断りづらいところがありますね…。

弁護士

弁護士万が一マルチ商法で契約してしまった場合は、慌てないで冷静に対処していきましょう。

法的な手続きや国民センターなどの支援を利用することも念頭に置いておくことも重要です。

<購入商品の解約>

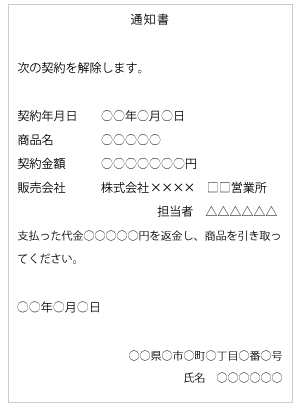

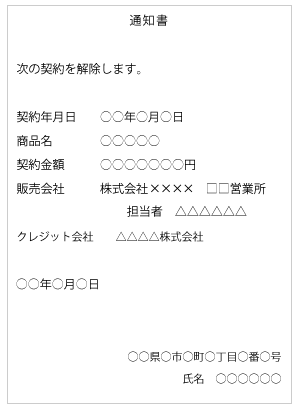

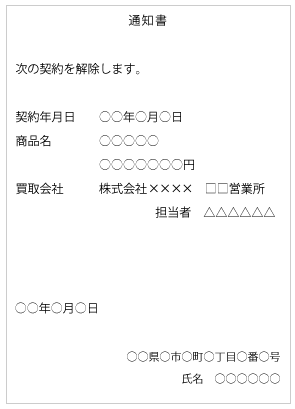

クーリングオフ制度を利用

契約書面を受け取った日(商品の引き渡しが後であれば引き渡しの日)から数えて20日以内であればクーリングオフ(契約解除)が可能です。

商品を業者に返還して、支払った金額を全額返金してもらうことが可能です。

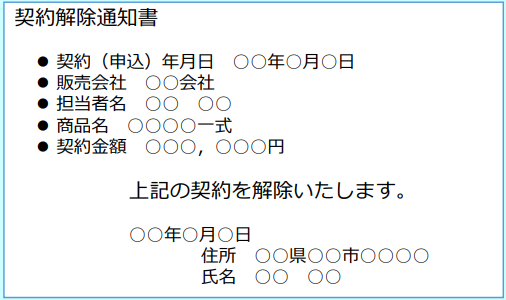

また、クーリングオフを行うときは、書面での通知がおすすめです。

解約の意思を示した時点で効果が発揮されるため、いつ書面を発送し相手にはいつ届いたのかを、日本郵便が証明してくれる「内容証明郵便」「配達証明」を利用しましょう。

※契約の解除に伴う違約金の支払いをする必要はなく、商品の引き取り費用も業者負担となる

【クーリングオフ期間が過ぎたとしても、契約を解除することが可能な場合】

- 脅迫または、「クーリングオフはできない」という偽りを言われた場合

- 概要書面・契約書面に書くべき内容が正確ではない、虚偽がある等書面不備がある場合

【クーリングオフ通知はがきの記載例】

- 販売会社あて

- クレジット会社あて

- 買い取業者あて(訪問購入)

消費者ホットラインに連絡

1人で抱え込まず、まずはお近くの消費生活センター、消費者ホットライン「188(局番なし)」に相談しましょう。

固定電話・携帯電話から利用可能となっており、「消費者ホットラインにおつなぎします」と自動音声が流れ、その後に最寄りの消費生活センターにつながりますので、ホットラインの担当者に伝える内容を事前に整理しておくとスムーズです。

| 契約内容 | 契約した商品やサービスの名前 |

| 契約日や契約金額 | 購入・契約の経緯 |

| 勧誘方法 | 勧誘時の説明内容(不安を感じた点があれば具体的に) |

| 困っていること | 解約を試みたが応じてもらえない |

| 商品が違う、質が悪い | 支払いが高額で不安 |

| 保存している資料 | 契約書、領収書、説明資料、メールやメッセージの記録 |

悪質な場合には弁護士へ相談

マルチ商法は、被害者のみで相手と交渉をしても中々解約・返金まで行くことは困難です。

しかし、弁護士に相談すれば、業者と直接交渉して解約・返金を求めることができますので、早期に解決できる可能性があります。

また、クーリングオフ期間を経過した後でも、書面の不備や勧誘時の悪質な行為などを指摘し契約を解除できることもあります。

それらを考慮した上で、マルチ商法の業者との交渉は、法律に精通した弁護士に相談してすすめることをおすすめします。

<マルチ商法の会員契約の解除>

連鎖販売契約の契約解除

契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)

法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日以内であれば、書面か電磁的記録により契約の解除(クーリングオフ)をすることができます。

中途解約・返品ルール(法第40条の2)

連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリングオフ期間の経過後も、連鎖販売契約を解除できる、としています。

※参考…消費者町特定取引法ガイド

消費者契約法による取消権

消費者が事業者と交わす契約を「消費者契約」と言います。

こちらの希望に沿っていない場合や、誤った認識のまま契約などを行い後悔する、といった契約トラブルから消費者を守るために定められたのが「消費者契約法」です。

- 不当な勧誘により締結してしまった契約は、後から「取消し」できます。

- 消費者の利益を不当に害する契約条項は、「無効」となります。

- 事業者に対する「努力義務」を定めています。

なお、消費者契約法における「消費者」とは個人を指し、事業としての契約や事業のために契約の当事者となる場合は除きます。

また、労働契約については、この法律の適用範囲に含まれません。

消費者契約法では、消費者の「取消権」を認めており、事業者からの不当な勧誘によって、消費者が誤認したり困惑したりしたまま締結した契約については、後から「取消し」ができるものとしています。

※参考・・・政府広報オンライン

弁護士への相談

まずは、適切な対応をとるために弁護士に相談することをおすすめいたします。

その相談内容などにもよると思いますが、初回相談料は30分~1時間で、五千円~一万円程度、が一般的と言われております。

弁護士に依頼した際の主なサポートは以下の通りです。

- 解約手続きの代行

- 内容証明郵便の作成・送付

- 業者との交渉代行

- 法的措置

- 必要に応じて裁判、損害賠償を求める

【日本弁護士連合会】

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

マルチ商法とは、商品やサービスの販売を口実に、会員を勧誘し、新規会員を増やすことで収益を得る商法です。

その勧誘方法や契約内容が違法・悪質な場合が多いのも特徴です。

まずはじめの一歩として、「簡単に稼げる」という甘い誘いには乗らないことが大切です。

1人で抱え込まないで、冷静な判断をする時間を確保し、家族や信頼できる第三者、または消費者ホットライン(188)や、地域の消費生活センターに相談し、弁護士に相談することも念頭に置いておきましょう。

ある日突然、お世話になった方や、学生時代の先輩・友人・知人からこんな話を持ち掛けられ困った時に、この記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。

東 拓治 弁護士

福岡県弁護士会所属

あずま綜合法律事務所

福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階

電話 092-711-1822

【弁護士活動20年】

御相談に対する迅速,正確かつ多面的な解決策の提供を信条としています!

話しやすく、アットホームな雰囲気を心がけておりますので安心して気軽にご相談下さい。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------