何かとニュースになりやすく、話題にも上りやすい「介護事故」について、取り上げていきます。

そもそも、介護現場では、事故のリスクが常に存在しています。

では、その介護事故の概要や発生原因、責任の所在について、また、事故が発生した時の対応方法について詳しく解説していきます。

実際に介護事故が起こった際の、事故報告書の作成方法や職員へのサポートの重要性についても触れています。

事故を未然に防ぐことにつながる適切な予防策を講じることで、利用者の安全を守り、介護現場への信頼性を高めることが可能となるでしょう。

この記事を通じて、介護事故に対する理解を深め、実際の対応に役立てていただけると幸いです。

「弁護士に相談なんて大げさな・・・」という時代は終わりました!

経営者・個人事業主の方へ

介護事故とは

どこまでが介護事故に含まれるのでしょうか?

弁護士

弁護士現場で起こり得る事故全般が含まれますので、改めて確認しましょう。

介護事故とはどういったものなのか

介護事故とは、施設内や訪問介護の現場で、介護サービス提供中に発生する予期できない事故のことを指しています。

この予期できない事故には、利用者の転倒や転落・誤嚥・誤薬などが含まれ、利用者の生命や身体に実害が出る場合や、その恐れがある場合が該当します。

施設における福祉サービスの全過程において発生するすべての人身事故で身体的被害及び精神的被害が生じたもの。なお、事業者の過誤、過失の有無を問わない。

厚生労働省のガイドライン(https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0422-2.html)より引用

介護事故の実態

では、介護事故はどの様なものが実際に報告されているのでしょうか?

介護事故は、高齢者を対象にしていることから、一定の頻度で発生するやむを得ない問題だと言えます。

しかし、やむを得ない事故だとしても、これらの問題は適切な対策と迅速な対応が求められます。

【事故原因】

- 移動中の転倒

- 食事中の誤嚥による窒息事故

- 誤薬

- 入浴中のヒートショック現象

※公益財団法人介護労働安定センターの報告(令和 5年 8 月)

介護事故の発生件数

実際どのくらい介護事故が起きているのでしょうか?

弁護士

弁護士介護事故の発生件数については、市町村への報告が義務付けられていますが、国全体での正確な統計は存在していないのが現状です。

平成29年度の調査報告によれば、重大な介護事故として消費者庁に対して報告された事例は276件で、その内訳としては転倒・転落が最も多く、次いで誤嚥や送迎中の事故が挙げられています。

このデータからもわかる通り、介護現場での事故防止対策は重要な案件だといえます。

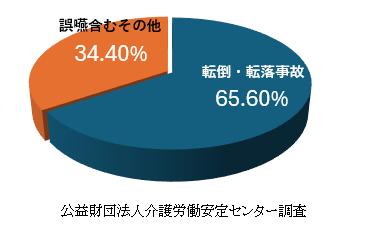

介護事故で最も多いのは転倒・転落

調査報告でも上がっている通り、介護事故の中で最も多いのは「転倒・転落事故」です。

公益財団法人介護労働安定センターの調査では、

全事故の65.6%が転倒・転落によるものでした。

これは、利用者が日常的に移動する際や、立ち上がるという動作をする際にバランスを崩しやすいことが原因とされています。

例えば、ベッドからの転落やトイレでの転倒など、普段の生活動作中に発生することが多いということがこの報告から分かります。

介護事故による傷病は骨折・死亡に繋がりやすい

介護をしている際に起こる事故での怪我の中には、骨折や命の危険につながる重篤な結果を招いてしまうことも少なくありません。

特に高齢者は骨が脆く、転倒による骨折が多発します。

公益社団法人介護労働安定センターの調査報告内容(消費者庁より厚生労働省老健局に報告された276事例の介護事故が対象)は下記の通りとなります。

- 骨折・・・70.7%

- 死亡・・・19.2%

これらのデータから、介護施設における転倒防止策や事故が起こった際の迅速な対応がとても大切だということが分かります。

既に対策を行っている施設がほとんどだと思いますが、やはり転倒防止マットの設置や、歩行補助具の利用などが有効だということが改めて分かるデータになるのではないでしょうか。

介護事故が発生するシチュエーションについて

介護事故は様々な介助現場で起こり得ます。

それぞれの場面に応じたリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

順番に見ていきましょう。

送迎時の事故

送迎時の事故は、利用者の施設や自宅からの移動中に発生します。

車椅子へ移乗する際や、車への乗り降りをする時などに、転倒や転落が起こりやすいので注意が必要です。

例えば、車椅子を車にうまく固定できなかった場合や、利用者が段差でつまずいてしまう等の原因が考えられます。

「このような場面で転倒した」など、利用者の状況など申し送りの時に、情報を共有して転倒リスクに配慮するようにしましょう。

また、利用者が別のことに気を取られ、事故につながることもあります。

帰宅時などは安心感から気を取られがちですので特に要注意です。

食事中の事故

食事中の事故は、誤嚥や誤飲が主な原因です。

特に嚥下機能が低下した高齢者に対しては、食事をサポートする際に注意をすることはとても重要です。

例えば、嚥下機能が低下していると思われる方へは、普通食を提供する代わりに、お粥や刻み食を提供することで誤嚥リスクを減らすことができます。

高齢者の誤嚥は、命に係わる大きな事故につながります。

一度むせ込むと、むせやすくなる場合がありますので、むせ込んだときは、看護師に相談するなど慎重に対応していきましょう。

入浴中の事故

入浴中の事故の主なリスクは、転倒や溺水です。

特に入浴時の移動や浴槽内での事故が多発しますので、入浴介助の時は、職員が常に見守り、安全に配慮することが求められます。

滑り止めマットの設置や、手すりの活用が有効です。

普段気をつけていることとは違う、想定外のことが起きることが多々あります。

慌てたときにこそ事故が起きるもの。

いつもより慎重になるように心がけましょう。

また、入浴前に浴室、脱衣所も暖めておき、お湯は41度以下で入浴は10分までを目安にして、長湯をしないように気を付けましょう。

食事直後や飲酒した後、医薬品服用後の入浴は控えるように気を付けて見守りましょう。

トイレでの事故

トイレでの事故は、転倒や転落が主なリスクです。

高齢者が自力でトイレに行こうとする際に転倒するケースが多く、特に介助が必要な利用者に対しては、職員が適切にサポートすることが重要です。

ただ、なかなか見守りが困難な場所になりますので、自宅で使っていたような補助便座や、転落しても頭部を強打しないという工夫も必要です。

転落の原因を分析して、防止対策を細かく検討する必要がある場所になります。

介護事故が発生する原因

何故介護事故が起こってしまうのでしょうか?

弁護士

弁護士介護事故は様々な要因で発生します。

ここでは、代表的な原因とその背景について詳しく解説します。

避けられない事故

介護事故には「防げる事故」と「防げない事故」があり、すべての事故を防ぐことはできません。

サービスを利用する高齢者は、身体的な不自由や認知機能の低下により、行動のコントロールが難しいことが多く、完全に避けられない事故も存在します。

例えば、嚥下機能が低下した利用者が、職員が見ていない間に食事をかき込んでしまい、誤嚥するケースなどです。

どれだけ職員が注意を払っていても利用者の突発的な行動による事故は、完全には防げません。

介護事故を減らすために、以下5つの対策を講じることを検討してみましょう。

- 現場での事故事例を収集し、現場職員で共有する

- 事故が起こりやすい状況や場所を、職員同士で共有する

- 事故になりそうだった経験や、事故にあった体験に基づく危機管理マニュアルを作成し、職員全体で情報の共有ができる組織作りを行う

- 事故が予想される状況を具体的に分析し、職員同士で共有する

- 介護に不安がある場合には、勇気を出して上司に相談する

現場の人手不足について

介護現場における人手不足は、介護事故の大きな原因の一つです。

介護労働安定センターの調査によると、多くの介護施設が最低限のスタッフで運営されており、一人の職員が複数の利用者を同時にケアする状況が日常的に発生しています。

現場の人手が足りないと、必要な見守りが行き届かず、利用者の転倒や誤嚥などの事故が起こりやすくなってしまいます。

例えば、職員が他の利用者の対応に追われている間に、別の利用者が転倒するケースなどが挙げられます。

また、人手不足によって常に仕事に追われている状態の職員同士は、本来行わなければならない連絡事項も疎かになりがちです。

その結果、本来提供すべきサービスが提供できなくなるという結果に陥ってしまうでしょう。

- 介助の技術に関する訓練不足で利用者を転倒させてしまう

- 施設スタッフの疲労やストレスも介護事故の要因となりえる

日本では高齢化社会が進み、「2025年問題」「2035年問題」と、国を主体として社会問題として提起されており、介護業界では人手不足によるサービス低下や労働環境の悪化による離職率の上昇、経営状態の悪化が危惧されています。

2021年7月に厚生労働省が公表した介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数によると、2025年度には約32万人、2040年度には約69万人を追加で確保する必要があるとされました。

公共財団法人介護労働安定センターの調査によると、7割近くの介護施設が慢性的に職員の不足を感じており、そのうち実に9割が経営状況からみて「採用が困難である」と答えています。

そのような中でも、現場では少しでも人手不足による介護事故を減らすべく動いていかなければなりません。

そのためにできることや考えられることを確認していきましょう。

- 職員が働きやすい労働環境を整える

- 職員の評価制度を整える

- 職員の教育支援や資格取得支援を行う

- 外国人を雇用する

- 介護記録を紙ベースからシステム化することで効率化を図る

職員間の情報共有不足

介護事故の予防には、職員間の情報共有が不可欠です。

しかし、忙しい業務の中で情報の伝達が滞ってしまったということや、伝えたつもりでも上手く伝わっていなかった、ということがあります。

例えば、ある職員が利用者の異常行動を発見したとします。

その情報を忙しさのために他の職員に共有し忘れてしまった結果事故につながってしまった、という場合、情報共有さえしていれば同様の行動による事故を未然に防げたかもしれません。

適切な情報共有が行われていれば、防げた事故も多いのは事実です。

定期的なミーティングや情報共有システムを導入し、未然に防ぐことができる事故は防いでいきましょう。

施設内の整理整頓不足

当たり前のことですが、施設内の整理整頓が不十分だと事故のリスクは高まります。

例えば、床に落ちた紙片や濡れた床が原因で、利用者が転倒することがあります。

施設内を、常に清潔で整頓された状態に保つことはとても重要です。

また、滑り止めマットの設置や危険箇所の定期的な点検も、有効な対策となります。

これにより、転倒や滑落などの事故を未然に防ぐことが期待できます。

介護事故が発生した際の責任

介護事故の責任は誰が負うのでしょうか…。

弁護士

弁護士介護事故が発生した場合、その責任は多岐にわたります。

介護事業所や職員、さらには利用者の家族にも影響が及ぶことがあります。

ここでは、介護事故発生時に介護事業所と職員が負う責任について詳しく解説します。

介護事業所が負う責任

介護事業所が負う責任には、主に民事上と行政上の責任があります。

民事上の責任とは、利用者との契約に基づいて、適切な介護サービスを提供できなかった場合に発生する「損害賠償責任」です。

例えば、入浴介助中に利用者が転倒して骨折した場合、事業所には「安全確保義務違反」が認められ、損害賠償が命じられることがあります。

ただし、転倒の危険を予測し、利用者を安全な場所に移動させたところ、目を離したすきに利用者が動き出し、その結果転倒してしまった場合、介護施設側は「危険を回避するためにやるべきことをやった」とみなされ安全配慮義務違反が否定される可能性もあります。

行政上の責任としては、介護保険法に基づく指定の取り消しや、業務停止命令が考えられます。

これは、重大な事故が発生し、事業所の運営が適正でないと判断された場合に適用されます。

職員が負う責任

介護事故を起こした職員が負う可能性のある責任は、民事上の責任と刑事上の責任となります。

ただし、原則として利用者と契約関係にない担当職員については法的な責任を問うことが難しく、賠償請求が行われるケースはほとんどありません。

この場合、5年以下の懲役または禁錮、または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また、介護事故を起こした場合、使用者である介護施設も損害賠償責任を負うことがあります。

事業者は施設内や外出時に、利用者が転倒しないように注意を払う義務を負っており、この義務を「安全配慮義務」といいます。

安全配慮義務の違反が原因となって利用者が転倒して怪我をした場合は、事業者は利用者に対して損害賠償責任を負うことになります。

通常は、施設が加入している保険から全額支払われますが、施設の就業規則には「職員が利用者や第三者に損害を与えた場合は法人と連帯してその賠償をする」旨の規定があることも少なくありません。

介護事故が発生した際の対応方法

実際に事故が起きてしまったら慌ててしまいそうです。

弁護士

弁護士介護事故が発生した際には、迅速かつ適切な対応が求められます。

利用者やその家族への対応方法をしっかりと確認し、適切な手順を踏むことが重要です。

ここでは、家族への謝罪とその後の手続きの説明、そして理不尽な要求への対応について解説します。

家族への謝罪

介護事故が発生した場合、まず初めに利用者本人とその家族への謝罪が必要です。

謝罪は事故後すぐに行い、誠実な態度で対応することが大切です。

謝罪の際には、具体的な事故の状況や原因を説明し、再発防止のための対策を明確に伝えることが重要です。

謝罪が遅れたり、誠実さを欠く態度が見られたり等、家族の不信感を招き、後々の関係が悪化する可能性があります。

また、謝罪の際には法的責任を認める発言は避け、あくまで道義的な責任を示すことに留めるべきです。

「法的責任」とは、相手方に対して損害を賠償する責任のことです。

つまり、入院費や慰謝料などの金銭を賠償する責任です。

一方、「道義的責任」とは、誠実に責任を果たすことです。

ご家族に連絡する際、事故が起こったことは事業所の責任であることを認め、ご家族に対してしっかりと謝罪することは、法的な責任を負っていることを認めることとは異なります。

今後の手続きの説明

謝罪と同時に、今後の手続きについても丁寧に説明することが必要です。

介護事故後の対応には、事業所の内部手続きや外部機関への報告、保険の手続きなど多岐にわたります。

家族に対して、これらの手続きをどのように進めるのか、具体的なスケジュールや必要書類などを丁寧に伝えることが重要です。

例えば、事故報告書の作成や保険申請の流れなどを詳しく説明し、家族が安心できるように配慮しましょう。

こういった丁寧な対応を行うことで、利用者の家族との信頼関係を維持し、円満に解決することが可能になります。

また、通常多くの介護事業所は、介護事故が発生した時のために任意の賠償保険に加入しており、介護事業所の過失により発生した事故の場合は、保険を通じて賠償金が支払われることになります。

賠償金が支払われる前提として、まずは保険会社による事故調査が必要となります。

その際、職員や利用者、ご家族等から調査が実施されます。

たとえ介護事業所に責任があったとしても、治療費や慰謝料の金額は、症状固定しなければ定まりません。

そのため、例えば症状固定までに1年要した場合には、事故発生時から1年以上経過した後に賠償されることになります。

このような保険を利用した賠償金の支払いの流れについても、丁寧な説明をして理解を得るよう心掛けることをおすすめします。

理不尽な要求には応じない

介護事故の際には、家族から理不尽な要求がなされることもあります。

感情的になった家族からの要求に対しては、冷静かつ適切に対応することが重要です。

法的に義務がない要求や、過度な補償を求められた場合には、明確に拒否する姿勢を示す必要があります。

このような場合、弁護士や専門家の助言を仰ぐことも有効です。

理不尽な要求に応じることで、後々のトラブルがさらに拡大する可能性があるため、初期対応から慎重に進めることが大切です。

ただし、クレーム(理不尽な要求)と言っても、必ずしも理不尽で的外れな内容ばかりではありません。

では、「通常のクレーム」と「理不尽なクレーム」とは、どのように見分ければよいのでしょうか?

通常のクレーム

クレームは、元々サービスに対する改善要求として、行き届いていなかった点を改善し、利用者の方やその家族との信頼関係を築く上ではとても重要な指摘となることも多いです。

まずは指摘されている内容をしっかりと聴き取り、真摯に受け止め、事実関係を調査の上、よりよい運営につなげていくことが大切です。

理不尽なクレーム

まず、下記8つの項目に当てはまるものは、一般的にモンスタークレーマーといわれるものに該当します。

- 説明をしているにもかかわらず同じ話を繰り返す。

- 長時間居座り帰らない。

- 昼夜問わず電話をしてくる。

- 職員を全員呼びつける。責任者を出せという。

- 何かにつけて金銭を要求する。

- 不必要に職員を罵倒する。

- 名乗らない。

- 利用者から見て遠い親族からのクレームである。

例えば、「利用者の方が転倒し頭を打った」というような事故が発生した場合に、「病院に連れていくこと」は、利用契約に基づいて当然事業所として行うべき義務があります。

しかし、「24時間つきっきりで介護する」「怪我が治癒するまでの治療費をすべて事業所が負担する」といった内容になってくると、そもそも法的義務があるか否か、法的義務があったとして、どの程度の法的義務があるかについては事故の初期段階ではわからないことがほとんどです。

「さらなる事実確認が必要であること」を丁寧に説明しても聞く耳を持たない場合や、現段階で回答をすることを執拗に求めてくる場合は、クレーマーであるという前提で対応することを検討しましょう。

このような理不尽なクレームにより事業所の運営などに支障を来す場合には、何らかの法的措置をとる必要が出てきます。

弁護士

弁護士事前に準備ができる場合は、録音を撮り弁護士や専門家に相談をすることをおすすめします。

事故報告書の作成

介護事故が起きた際の報告書は必須なのでしょうか?

弁護士

弁護士事故報告書の作成は、介護事故発生後の重要な対応の一つです。

事故報告書は、事故の詳細な状況を記録し、再発防止策を講じるための基礎資料となります。

厚生労働省のガイドラインによれば、事故報告書には事故の発生日時、場所、状況、関係者の情報、原因分析、再発防止策などを詳細に記載することが求められます。

例えば、転倒事故が発生した場合、事故報告書には転倒が起きた時間と場所、利用者の状況、事故の直接の原因(例:床が滑りやすかった等)、および再発防止策(例:滑り止めマットの設置)を記載します。

これにより、同様の事故を未然に防ぐための具体的な対策が立てられます。

また、事故報告書は内部での共有だけでなく、必要に応じて行政機関への報告や、保険申請の際にも使用されます。

そのため、正確で詳細な記録を残すことが重要となります。

事故報告書は、事故の内容や原因をまとめたものになるので、その事業所にとってのオリジナルの事例集となります。

事故報告書の作成を徹底することで、介護事業所全体の安全意識を高め、事故防止につなげることができます。

職員へのサポート

介護事故が起こってしまった時、事業所が職員にできる事はあるでしょうか?

弁護士

弁護士介護事故が発生した際には、事故に直接関わった職員だけでなく、全職員へのサポートが重要です。

事故によって職員が精神的に追い詰められることを防ぐため、組織的なサポート体制を整えることが求められます。

日本介護協会の調査によると、介護事故に関連する職員のストレスは高く、適切なサポートは欠かせません。

※日本介護協会介護職員のメンタルヘルスより抜粋

具体的なサポート方法としては、以下のようなものがあります。

- カウンセリングの提供

専門のカウンセラーや心理士による定期的なカウンセリングを実施し、職員が気軽に相談できる環境を整える。 - 研修と教育

事故対応やストレスマネジメントに関する研修を定期的に行い、職員が適切に対応できるようにする。 - 情報共有

職員間での情報共有を促進し、事故の原因や対策を全員で共有することで、同様の事故を防ぐ。

また、事故が発生した場合には、事故対応に追われる職員を他の職員がサポートし、過度な負担がかからないように配慮することも重要です。

例えば、特定の職員に過度な責任を負わせず、チーム全体で対応する姿勢が求められます。

このように、職員への適切なサポートを行い安心して働ける環境を整えることで、介護事業所全体の士気を高めることができるでしょう。

まとめ

介護事故は、介護現場で避けては通れない課題です。

しかし、適切な対応と予防策を講じることで、そのリスクを最小限に抑えることが可能です。

介護事故の発生原因

- 避けられない事故

- 人手不足

- 職員間の情報共有不足

- 施設内の整理整頓不足

これらの理由や、様々な要因が絡み合って起こってしまう介護事故。

どれだけ対策をしていても介護事故をゼロで事業運営をしていくことは不可能です。

利用者一人ひとりに起こり得るかもしれない事故のリスク予測を、事前に共有していくことがとても大切です。

また、介護事故の発生を未然に防止することが最も重要ですが、介護事故が発生してしまった場合には、適切かつ迅速な対応をすることも大切なことです。

この記事が、少しでも今後の介護事故の対策予防にお役に立てれば幸いです。

東 拓治 弁護士

福岡県弁護士会所属

あずま綜合法律事務所

福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階

電話 092-711-1822

【弁護士活動20年】

御相談に対する迅速,正確かつ多面的な解決策の提供を信条としています!

話しやすく、アットホームな雰囲気を心がけておりますので安心して気軽にご相談下さい。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------