離婚を検討する夫婦にとって、子どもの親権問題は最も重要で切実な悩みの一つだと思います。

離婚を考えているけど、子どもの親権はどうなるの?

父親でも親権を取ることはできる?

親権争いで何が重視されるのかわからない…

こうした親権をめぐる問題に直面したとき、多くの方が『親権と監護権の違いは何か?』『親権者はどのような基準で決められるのか?』『弁護士に相談すべきタイミングはいつか?』といった疑問を抱くのではないでしょうか?

親権者の決定は「子どもの利益・福祉」を最優先に判断されます。従来「母性優先の原則」により母親が有利とされてきましたが、現在は監護の継続性、経済力、子どもの意思など、総合的な要素で判断されるため、父親が親権を取得するケースも増えています。

ただし、親権争いは複雑な法的手続きが必要で、適切な戦略と証拠収集が重要です。

本記事では、親権の基本知識、親権者決定の判断基準、具体的な判例を交えた成功・失敗事例について、弁護士監修のもと、詳しく解説していきます。

2008年弁護士登録。

男女問題、交通事故を中心に、幅広い分野を扱う。

大切な人生の分岐点を、一緒に乗り越えるパートナーとして、親身になって対応させていただきます。

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

親権って何?

そもそも「親権」という権利について少し説明しますと、親権には、

- 親が子供と共に生活し、子供を育てていく権利義務(養育監護する「監護権」)

- 子供の財産を管理し、法律行為を代理する権利義務(「財産管理権(代理権)」)

の二つの側面があるとされています。

①「監護権」が、まさに、「子供を引き取って、一緒に住んで、寝食を共にする」という側面になるのですが、これには、どこに住ませるか居所を決定すること(居所指定権)、しつけや教育を行うこと(懲戒権)、アルバイトなどの職業を許可する権利(職業許可権)、氏の変更や養子縁組など身分に関する決定を代理する権利(身分行為代理権)などが含まれるとされています。

②「財産管理権」は、子供が高価な買い物をする際に親としてサインをする、子供の通帳・預金を管理する、といったことが典型例になるかと思います。

子供が法律行為をする際の代理をしたり、子供の財産を管理したりする権利のこと、これが財産管理権の内容です。

「親権」と聞いたときの皆さんのイメージは、特に①の要素が強いように思われますが、実際には、監護権と、財産管理権(狭い意味での親権)というものがあることを知っておいてください。

この監護権と財産管理権を、父と母で別々に持つ、というふうに、親権を分離することもあります。

親権者は父親だけれど、監護権者(引き取って育てる)は母親、ということがあり得るのです。

日本の親権というのは、法律的には少しイメージと違うかもしれませんが、実は中身が2つに分かれているんだ、ということも知っておいていただくと理解が深まると思います。

親権者は、父と母、どのくらいの割合になっているの?

「親権争いでは、母親がとにかく有利」という話を聞いたことがあるかもしれません。

実際、離婚する場合の親権者は、例年、8~9割が母親という実情があります。

離婚後に父親が親権者となるケースは、多くても1~2割程度にとどまっているのです。

以下は、裁判所で争う・争わないとは関係なく、離婚した場合に父母のどちらが親権者になるか、の政府統計となりますので、参考にしてみて下さい。

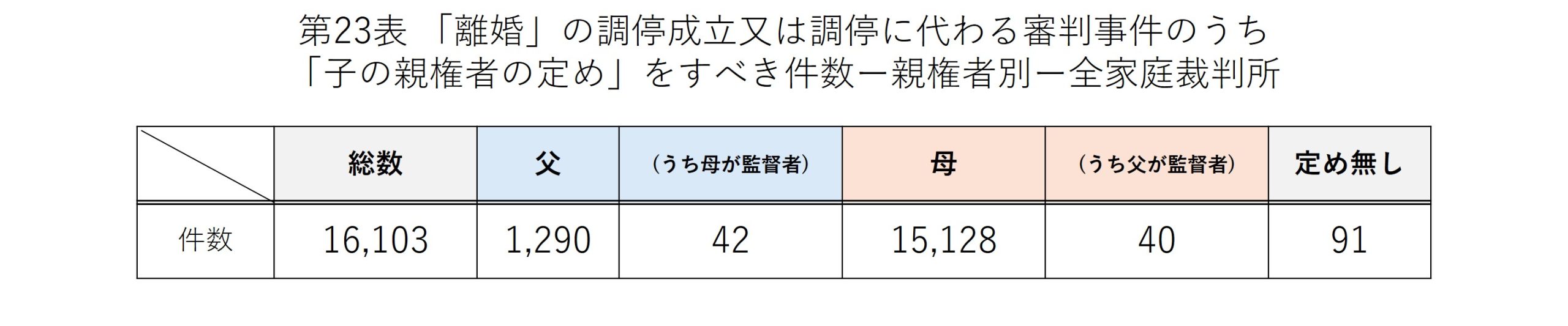

では、裁判所における親権争いも見てみましょう。

下の表は、「裁判所で親権が実際に問題となり、調停や審判で決まった親権者の数」となります。

令和5年度は、未成年の子がいる離婚件数16103件のうち、父親が親権者となったのは1290件(うち母が監護者42件)となっています。

令和5年は、裁判所で争ったケースで、父親が親権者となれたのは、1割を大きく下回っているということになりそうです。

裁判所を通じて決定していく段階では、更に、「親権は原則母親」という要素が強く意識されることを示しているといえるかもしれません。

母親は親権争いでなかなか負けないって本当?(母性優先の原則)

権者を決定する際、日本では、「母性優先の原則」が適用されると言われます。

これは、子供が幼い乳幼児であれば、特に強く意識されます。

乳幼児の場合、母乳をあげるのは勿論母親ですね。

そして、子供の身の回りの世話をしたり、食事を食べさせたり、お風呂に入れたり、という日常の養育については、きめ細やかな配慮ができる母親の方が適している、という考え方が日本ではまだとられています。

これが母性優先の原則です。

学者や実務家の中には、この「母性優先の原則」に疑問を投げかける方もいます。

実際、母親が身の回りの世話が苦手で、父親の方がよっぽどきめ細やかな子育てができる、ということもあり得ると思われます。

ただ、実際、「6歳というその年齢等からすれば、まだ母親によるきめ細やかな配慮に基づく監護が必要な生育段階にあると考えられる」(東京高等裁判所平成11年9月20日決定)とした裁判例も存在することもあり、日本ではまだまだ、「母性優先の原則」の考え方が用いられている実情があります。

特に乳幼児については、特段の事情がない限り、母の監護養育にゆだねることが子の成長にとって好ましいとされ、父親が争っても、なかなか親権をとることは難しいといえます。

このように、親権争いでは、子供が幼ければ幼いほど、もともと母親が極めて有利ということが言えるのです。

親権の判断要素は?

それでは、実際、親権者を判断するには、どういった考慮要素が斟酌されているのでしょうか。

親権者の判断は、まさに、「子の成長・福祉にとって、父母のいずれが親権者となることが適しているか」の見地から判断されるといえます。

具体的には、先に述べた

- 母性優先の原則

に加え、

- 従前の監護の状況(どちらが監護していたか・不適格とされる事情がないか等)

- 監護の継続性(現在の監護状況に問題がなければ維持した方がよいという考え方)

- 監護能力(子を監護していく能力があるか)

- 兄弟の不分離(兄弟は一緒にいた方が良いという考え方)

- 子の年齢・意思・希望(子が大きくなるほど、子の意思が尊重される)

- 面会交流の許容(面会交流に前向きな姿勢であるか)

などが、考慮要素となります。

これらの要素を総合考慮して、通常は、「母親が監護をしており、その監護能力に問題がない」とされれば、ほぼ間違いなく母親が親権をとります。

逆に、母親が、親権を否定されるケースとしては、「虐待や育児放棄などの事情があった」「精神疾患により育児が困難であった」「不貞相手と家を出て行ってしまった等、子の監護にふさわしくない事情があった」といった事情が顕著かもしれません。

もともと、親権争いでは、母親は有利ですから、母親が親権を否定される場合というのは、「母親が子の監護にふさわしくない顕著な事情があった」ケースということができるでしょう。

母親が親権争いに負ける場合ってどんな場合?

上記で述べたとおり、母親は親権争いにおいて、圧倒的に有利です。

それでも、母親が負ける場合もあるわけですが、実際の裁判例を見て、母親が親権争いで負けるケースがどんな場合か、見てみましょう。

福岡高裁 平成14年9月13日決定(両親の喧嘩、父親による暴力・虐待)

はじめから、驚かせてしまうかもしれませんが、結論として、「祖母」が監護権者に指定された事案です。

児童相談所から逃走して祖母宅にかくまわれている11歳の女子について、

- 両親間の暴力を伴った紛争

- 父親による暴力や性的虐待が加えられている可能性

にふれ、父・母ともに、親権の行使が未成年者の福祉を害すると認めるべき蓋然性があるとして、母親も親権者にはなれなかったケースです。

このように、両親での物理的喧嘩などが酷い場合、母の方も親権者となれないケースがあり得ます。

横浜家庭裁判所 平成21年1月6日審判(金銭管理能力不足)

母親に子らの監護を任せることは子の福祉に適うものであるが、母親が、生活費の不足を補うと称して安易に消費者金融からの多額の借り入れやクレジットカードを利用した高額商品の換金行為を繰り返すなどしていることから、母親の金銭管理能力に大きな不安があるとして、監護権は母親としつつ、親権者は父を指定した事案です。

このように、金銭管理能力に問題があるとされると、財産管理権としての親権争いでは、母親は負けることがあるわけです。

福岡高裁 平成22年2月23日決定(身勝手な行動や監護状況の不明性)

離婚後も共同生活をしていた母親が、突然家出をし、再婚して外国に居住したうえ、父と同居していた子らを、父親の意向に反して、子らが未知の外国に連れ出した事案。

このケースでは、もともと離婚後、母を親権者と定めていたのですが、裁判所は、母の親権者としての適格性には重大な疑義があるとし、これに加え、母親のもとでの子らの監護状況が不明な点が多い(心配である)ことを理由に、親権者を父に変更すべきと判断しました。

このように、子らの福祉や安全を考えず、身勝手な行動をとり、しっかりと子らを監護できていることの説明や証明ができない場合は、母親は親権を否定されることがあり得ます。

東京高裁 令和2年2月18日決定(子の意思と母親の異性関係への不信感等)

長女の従前の主たる監護者は母でしたが、母に別居先に連れて行かれた長女は、その翌日、自らの意思で父宅に戻り、その後、2年弱にわたって、父に監護されていたという事案。

裁判所は、

- 長女は、家庭裁判所調査官に対し、母の異性関係についての不信感や、同居中の母の生活態度等についての不満を述べたりしながら、母との同居生活を拒否する意向を示しているところ、上記の長女の行動内容も併せ考慮すると、長女の上記意向は真摯なものと認められるとし、現在、11歳という長女の年齢にも照らすと、その意向は、一定程度尊重すべきものである。

- また、父の下での長女の監護状況を見るに、父は、仕事のために、平日や土曜日の日中は不在にしており、また、宿泊を伴う出張もあるものの、父の父母が中心となって監護補助に当たっており、家庭裁判所調査官による調査の結果を踏まえても、その監護態勢に具体的な問題は見当たらない。

- 当審において提出を求めた資料を精査した結果、長女の生活態度等に若干不安定な部分がうかがえるものの、父は、それに適切に対処しており、格別問題視すべき状況にあると評価することはできない。

- 以上によれば、別居前の長女の主たる監護者が母であったことを考慮しても、現時点においては、長女の監護者を父と定めるのが相当である。

と判断し、親権者(監護者)を父に変更しました。

実際には、「不貞」=「親権者として不適格」ということにはならないのですが、このように、11歳程度になると、「父のもとで生活したい」という子の意思が相当尊重され、これに加え、母親の異性関係への不信感、父による監護の実態などが重なると、父に親権をとられることもあるといえます。

名古屋高裁 平成17年3月25日決定(児童福祉施設への度を超えた抗議苦情)

実母及び養父が、児童相談所から、「虐待」と言われたことに憤慨し、親権の行使に名を借りた抗議や苦情を繰り返し、その態様や程度が、社会的相当性を超えていたとされた事案です。

この事案では、実母が、未成年者の監護養育や施設からの早期退所の必要性等への配慮を欠いており、親権をふりかざして謝罪や金銭要求をする行動について、子の福祉を著しく損なうとして、親権を喪失させられています。

このように、児童相談所からの「虐待」と言われたことを受け容れない態度、度を過ぎた児童福祉施設への抗議苦情といった行動に出た場合は、母親が親権を否定されることもあります。

やはり、児童相談所で「虐待」ないし「虐待のおそれあり」とされた場合には、母親としては、真摯にその判断を受け止め、改善の姿勢を見せない限り、親権者として相応しくない、という判断に繋がりやすいと言えます。

篠田弁護士

篠田弁護士以上のような裁判例からすると、監護の実態や、子の意思も踏まえ、「母親に監護不適格な事情がないか」を特に、具体的事情に即して、判断されているように思われます。

監護の継続性とは?

改めまして、親権者(監護権者)を決定する際には、「従前の監護養育状況」が非常に重要とされています。

これは、「今、父又は母のもとで子が暮らしていて、その監護養育状況に問題がないのであれば、その監護状況を急に変えるのはかえって子の福祉に反するから、そのままの監護状態を継続させよう」という考え方から用いられる概念です。

一定期間、母のもとで子が暮らしていれば、親権者は母とされやすいですが、逆に、一定期間父親のもとで子が暮らしている場合は、その監護状態に問題がなければ、父親が親権者となる可能性が高まる、ということになります。

そして、その同居期間が長ければ長いほど、可能性はより一層高まるということになります。

父親の監護状態を尊重して実質的に父親を親権者としたケース

実質的に、「父親が子2人を監護している」状況を尊重し、母親からの子の引き渡しを保全段階で否定した(親権を否定したのと似たような判断となります。)ものがあるのでご紹介します。

東京高裁 平成28年6月10日決定

別居ないし離婚に向けた協議中に、夫(父)が未成年の子2人を伴って家を出た事案。

裁判所は、「審判前の保全処分として子の引渡しを命じる場合には、

- 現に子を監護する者が監護に至った原因が強制的な奪取又はそれに準じたものであるかどうか

- 虐待の防止

- 生育環境の急激な悪化の回避

- その他の子の福祉のために子の引渡しを命ずることが必要であるかどうか

- 本案の審判の確定を待つことによって子の福祉に反する事態を招くおそれがあるかどうか

について審理し、これらの事情と子をめぐるその他の事情とを総合的に検討したうえで、

- 審判前の保全処分により子の引渡しの強制執行がされてもやむをえないと考えられるような必要性があること

を要するところ、本件において、未成年者らの監護者を仮に妻と定め、また、夫に対し、未成年者らを相手方に引き渡すよう命じなければならない緊急の必要性を認めるに足りる疎明はない」として、妻による本件審判前の保全処分(子を仮に引き渡せという処分)の申立てが却下されました。

このように、父親が子を連れて出て行った事案ではあるものの、強制的な奪取とはいえず、虐待の事情もなく、生育環境が安定しているという場合には、父親が監護者になる可能性も高いということがいえそうです。

父による子の奪取の事例はどう判断される?

上記の「監護の継続性」の考え方を知ってかは分かりませんが、親権者争いが激しくなると、「父親が、母親のもとから子を奪い去り、自分のもとで監護養育を無理やり開始する」という事態が、どうしても起こりがちです。

このような場合の裁判例も見てみましょう。

東京高裁 平成17年6月28日決定

子は7歳という幼少の年齢で、出生以来、母により監護養育されてきた事案。

裁判所は、父親による奪取時まで、その監護養育状況に問題があったとは思われないこと、父親による計画的な奪取行為は、極めて違法性が高いこと等から、監護者は母親と定められました。

札幌高裁 平成17年6月3日決定

父親が母方にいた子を無理やり奪い去り、泣き叫ぶ子を抱きかかえたまま、妻や警察官の説諭にも一切応じなかったことから、母が、父による連れ帰りを容認した事案。

その後、父親は、母親に、子を面会させようとしなかったため、父による監護状態が続くことになりましたが、裁判所は、「夫による子の監護は、妻の監護権を侵害する違法状態である」とし、子がいまだ2歳の女児であること、母の監護に不適格な事情がないことを理由に、母親を監護者と定めました。

このように、父が子を奪い去り、無理矢理「父による監護状態」を作出しても、基本的には、裁判所は、父を親権者(監護者)として認めることはしない傾向にあります。

篠田弁護士

篠田弁護士なお、父による子の奪い去りも、その方法が悪質な場合、誘拐罪等として逮捕されることになりかねませんので、このコラムを見ている方は、絶対しないようにしてくださいね。

裁判所で争わない場合で母親が親権をとれないケースはある?

以上は、裁判所で争われたケースが主でしたが、実際、裁判所で争わず、母親が親権をとれなかったケースというのも多々存在すると思われます。

例えば、日本の法律では、「不貞をした側からの離婚請求は原則として認めない(有責配偶者からの離婚請求の理論)」という考え方がとられています。

そうすると、「妻側が不倫をした」ケースで、「妻は夫と別れて不倫相手と再婚したい」という場合には、妻は、調停をしても、裁判をしても、夫と別れることはできず、もちろん再婚など自由にできるはずもない、ということに通常はなります。

このような場合、夫としては、「何をふざけたことを!離婚するなら親権はこちらがもらう」と言いたくなりますよね。

逆に、夫は親権を手放したくない以上、「親権をくれないなら離婚はしない」と言い張る構図となるでしょう。

このようなケースで、妻が不貞相手と再婚を強く希望する場合は、「親権を諦めてでも離婚を選ぶ」ということが少なくないように思います。

また、妻が精神不安定であったり、児童相談所から「虐待」認定をされていたりするケースや、不貞相手と遊んでいて過程をおざなりにしていたケースでも、「裁判所で争っても負けてしまう」ことや、「子供が母親と一緒に住むことを希望しない」こと、「事実上、父親側の監護下になってしまっている」こと等により、裁判所で争わずに親権を諦める、というケースもあるように思います。

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

最後に

親権者を父、母のどちらにすべきか、については、もともと母親が有利であるものの、実際には、非常に複雑な判断を求められることが多いといえます。

親権者争いで後悔しないように、悩んだときはぜひ、弁護士に相談するようにしてくださいね。

きっと、心の支えにもなるはずですよ。

2008年弁護士登録。

男女問題、交通事故を中心に、幅広い分野を扱う。

大切な人生の分岐点を、一緒に乗り越えるパートナーとして、親身になって対応させていただきます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------