突然、訴状が郵便受けに入っていた…

借金の催促状かと思ったら訴状だった…

相手が裁判を起こしてきたけど、どう反論すればいいの?

このような状況に直面したとき、多くの方は不安と焦りを感じるのではないでしょうか?

訴状を受け取ったら必ず提出しなければならないのが「答弁書」です。

法律の専門知識がなくても、この重要な書面を自分で作成できるのか?不安ですよね・・・。

答弁書は裁判における最初の反論の機会であり、その内容によってはその後の裁判の流れが大きく変わる大事な書類です!

提出期限は厳格に決められており、正しい書き方や必要な内容を理解しておくことがとても重要です。

ただし、専門知識がなくても基本的なフォーマットと事案に応じたポイントを押さえておけば、自分でも作成することは可能です。

本記事では、答弁書の基本的な書き方から具体的な記入例、提出後の流れまで、弁護士監修のもと、実際の事例を交えながら詳しく解説していきます。

弁護士 松本 隆

神奈川県 弁護士会所属

横浜二幸法律事務所

所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階

TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

答弁書とは?その重要性と役割

答弁書は、訴状に書かれた主張・内容に対する認否や反論を記載するもので、今後の裁判の行方を大きく左右する重要な書面です。

ここでは、答弁書の役割や法的意義について紹介します。

答弁書の役割

答弁書とは、訴状で示された「請求の趣旨」と「請求の原因」に対する認否を記載して被告側の主張を展開する書面です。

一度記載した内容の撤回や変更は相応の理由が必要なので注意が必要です。

例えば、答弁書で「認める」と記載した事実は、後から「認めない」と変更することは難しい場合が多いので、どうするべきかは最初にしっかりと検討しましょう。

なお、答弁書には、事件番号、事件名、当事者の表示、送達場所など、形式的な記載事項もしっかり載せなければなりません。

答弁書の提出先

答弁書は、裁判所および相手方(原告)に「郵送」または「FAX」で提出します。

提出先の裁判所は、訴状と共に送付される「呼出状」(正確には「口頭弁論期日呼出状」といいます)に明記されています。

裁判所の宛先は「〇〇裁判所 民事第〇部・〇係 御中」と書けばよいです。

間違いのないように提出しましょう。

わからないことがあれば、呼出状に記載された電話番号に掛ければ担当の裁判所書記官が対応してくれます。

なお、相手方(原告)の住所やFAX番号は訴状に載っているので、その住所またはFAX番号に答弁書を送ればよいです(FAXはコンビニエンスストアから送信することも可能です)。

答弁書提出の意義

被告が「答弁書」を提出すると、次は原告が「原告準備書面1」を、その次は被告が「被告準備書面1」を提出します。

これを繰り返していくと、徐々に裁判における争点(争いとなるポイント)が明確になっていきます。

特に重要なのは、答弁書での認否が裁判所による事実認定の土台となる、ということです。

どの事実を認めて、どの事実を認めないかによって、その後の訴訟の展開に大きな影響があるため、慎重に考えることが必要です。

答弁書の提出期限と詳細な答弁書を提出できない場合の対処法

答弁書の提出は、訴状と共に裁判所から送達される呼出状に記載された期限内(通常は裁判期日の1週間前)に行わなければなりません。

提出をしないまま期日を迎えてしまうと、原告の主張をすべて認めたものとみなされ、欠席判決(原告の請求が認められてしまう)となるリスクがあります。

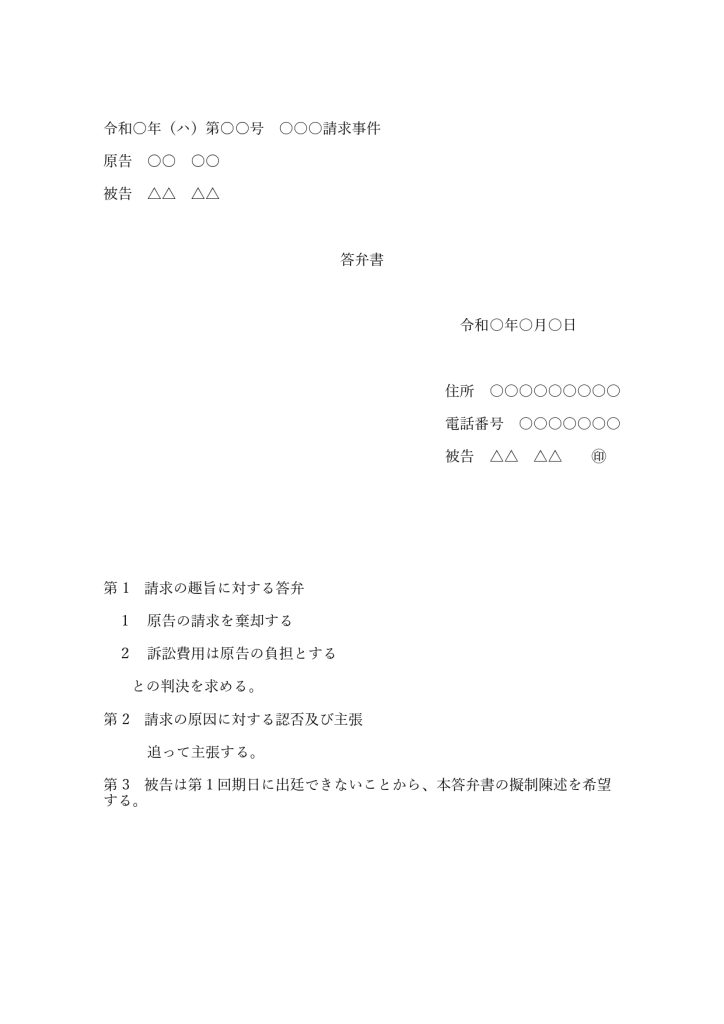

期限までに詳細な答弁書を作成する時間がない場合、まずは簡易な答弁書を提出するのがよいでしょう。

具体的には、最低限の内容として「請求の趣旨」に対しては「請求を争う」と記載し、「請求の原因」に対しては「追って詳しい主張を行う」と記載しましょう。

このような手続きによって、「原告の請求をすべて認めた」とみなされることを防ぎ、その後の主張の機会を確保できます(その次の裁判期日までに弁護士に相談するということもできます)。

時間がないときの本当に最低限の答弁書

ケース別で解説!事案に合った答弁書の書き方

答弁書の書き方は、事件の種類によって大きく異なります。

ここでは、代表的な4つのケースについて、具体的な記入例とポイントを解説します。

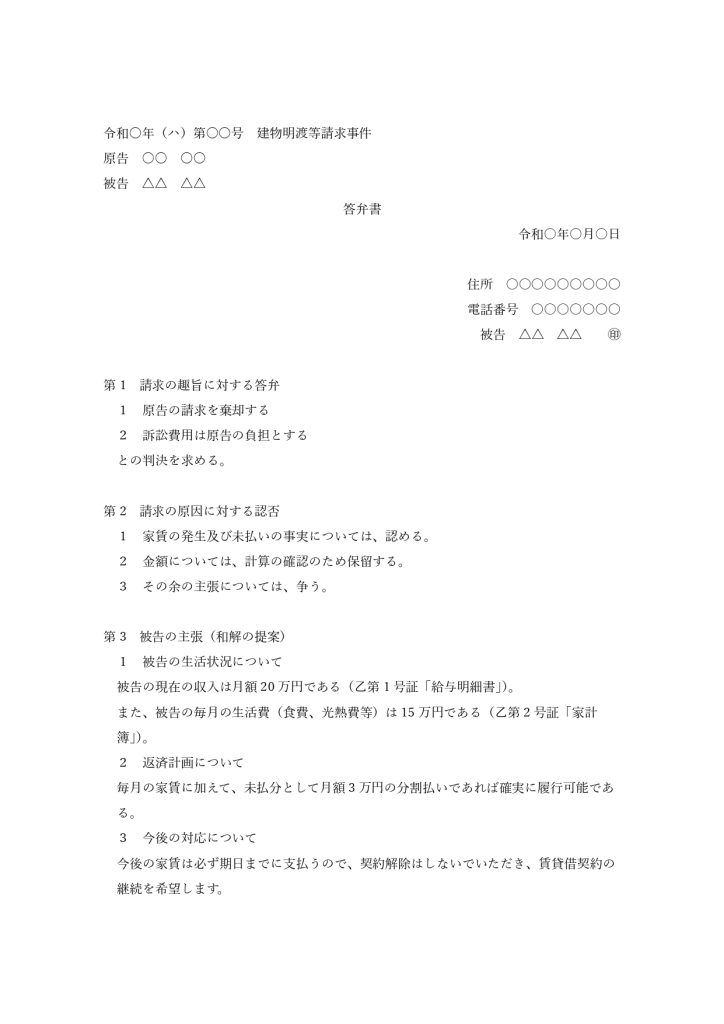

家賃滞納に関する答弁書の書き方と記入例

借りている家の家賃を滞納した場合、契約解除を前提に、「建物明渡請求」を内容とする裁判を起こされてしまうことが多いです。

家賃の滞納に合理的な理由がない場合、建物明渡しに応じた上でお金を払うことになりますが、「一括払い」が難しいので、「分割払い」での解決を提案することも1つの方法です。

この場合、一括払いや建物明渡の請求に対しても、まずは請求棄却(「原告の請求を棄却する」)の判決を求めた上で、具体的な支払計画を提示していくことが多いです。

また、家賃の滞納がすぐに解消できる場合は、建物明渡しをせずに賃貸借契約を維持することが可能な場合もありますので、早めに弁護士に相談するのが無難です。

(他にも、家賃の滞納に合理的な理由がある場合、例えば、雨漏りがあって使えない部屋があるので修理するまで家賃を払わないでいたというようなケースもありますが、ここまでくると主張が複雑なので、弁護士さんに依頼するのがよいでしょう)

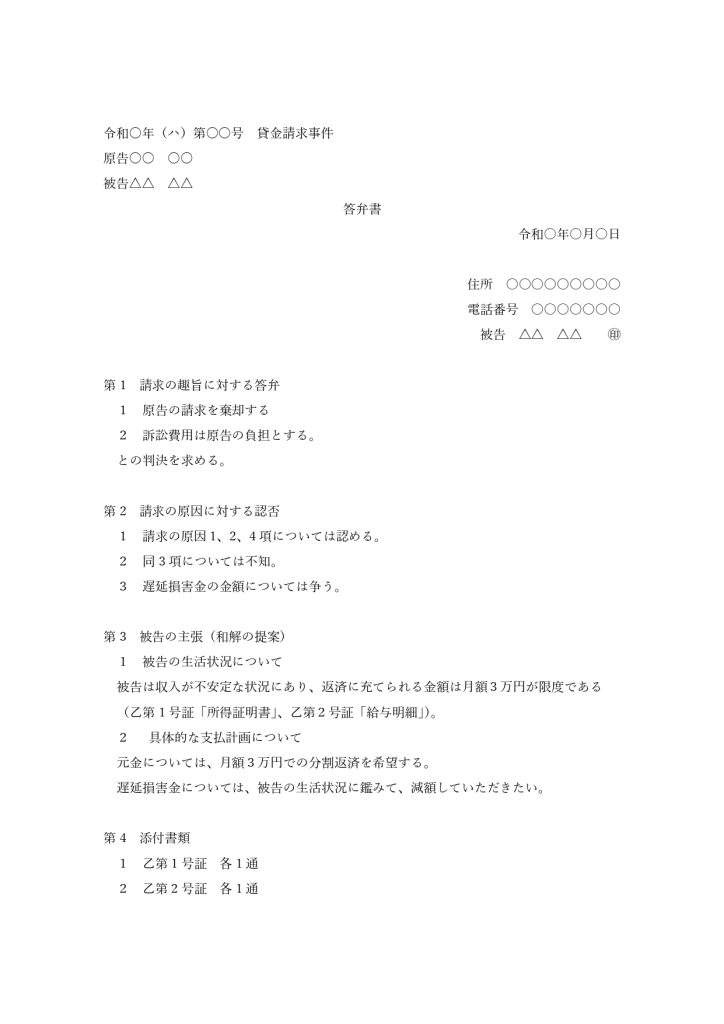

債務整理や借金返済に関する答弁書の書き方と記入例

借金返済の訴訟では、債務の存在は認めつつ、現実的な返済プランを提案することが重要です。

遅延損害金については減額や免除を求める余地がありますが、まずは請求棄却を求めた上で、返済能力に応じた具体的な分割払案を示すことが賢明と言えるでしょう。

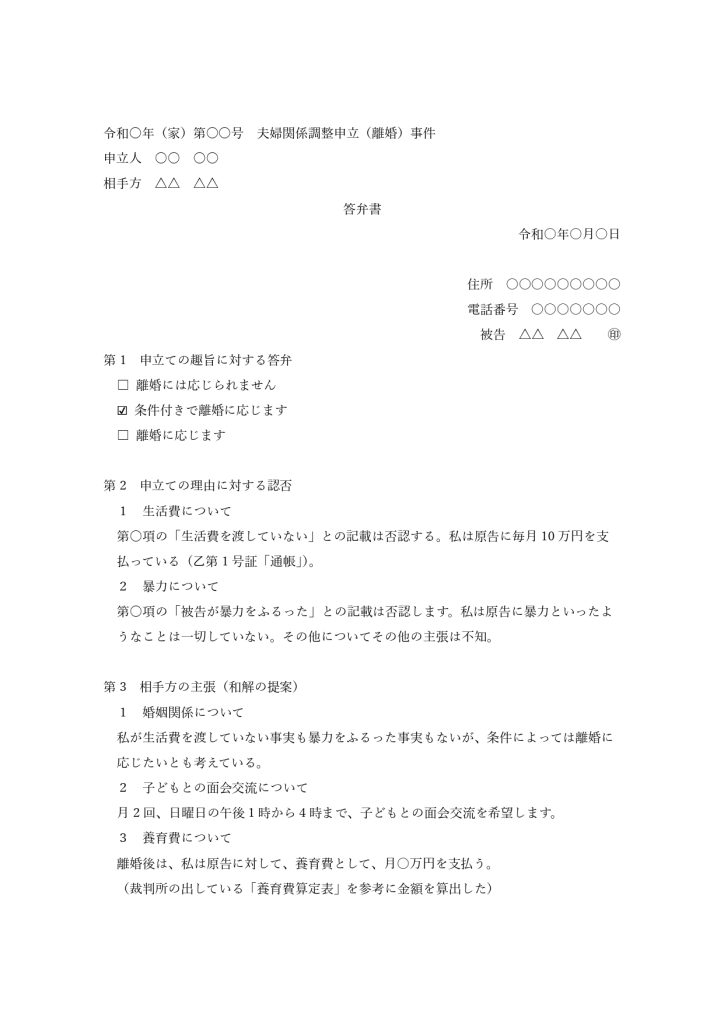

離婚調停における答弁書の書き方と注意点

離婚調停の答弁書では、感情的な表現を避け、客観的な事実に基づいて記載することが重要です。

将来的な解決に向けた建設的な提案を心がけ、証拠がある主張については必ず証拠を添付します。

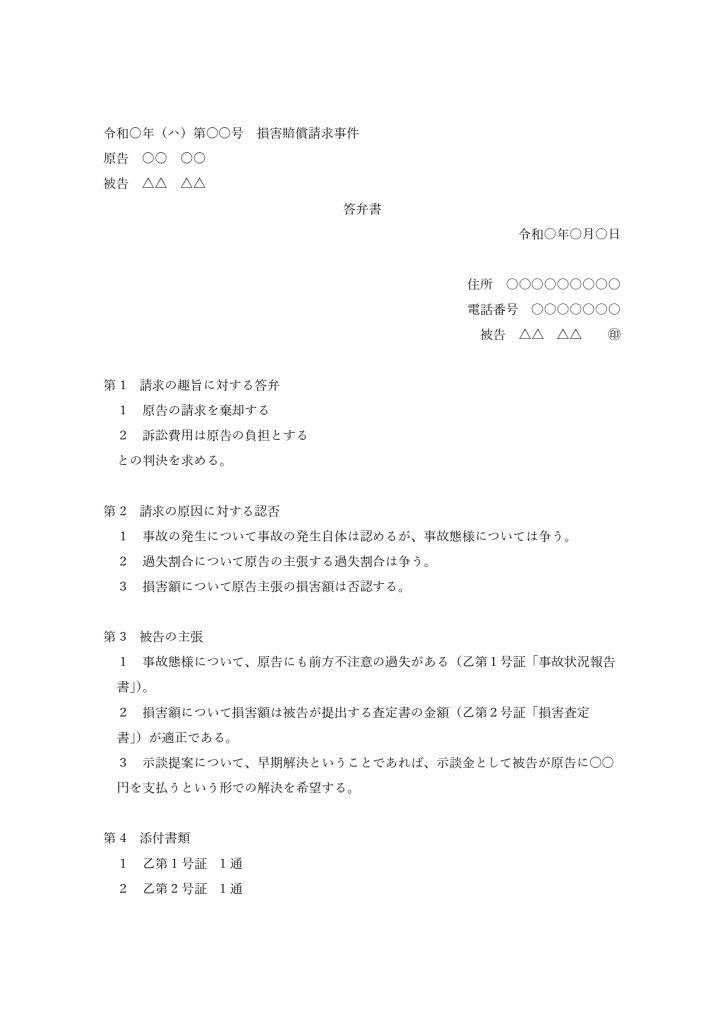

交通事故の損害賠償に関する答弁書の書き方

交通事故の事案では、過失割合や損害額が主な争点となります。

事故状況の客観的な記録や医療費等の証拠書類を添付しましょう。

答弁書を提出する際の注意点

答弁書は3部作成しましょう。

原本を裁判所に、写しを原告または原告代理人に送付し、残り1部を自分の控えとして保管します。

提出に際しては、特に事件番号、当事者名、送達場所の記載に誤りがないか確認します。

ご自身が法人の場合は、正式名称を使用し、略称は避けましょう。

また、代表者の表記も正確に記載する必要があります。

郵送で提出する場合は、普通郵便で問題ありません。

原告への写しの送付も忘れずに行います。

FAXでの提出も可能ですが、その場合は、送信後に電話で到達したかどうかを確認するとよいでしょう。

万が一答弁書に誤りがあった場合

答弁書で認めた事実は、裁判上の自白として扱われます。

後から「やはり認めない」と変更することは困難な場合が多いです。

そのため、事実関係の認否は特に慎重に行う必要があります。

少しでも不安な部分がある場合は、「認める」という認否は避け、「否認する」か「不知(=知らない)」と記載しておく方が安全です。

特に金銭の支払いを求める訴訟では、支払義務を安易に認めることは避けるべきでしょう。

答弁書提出後に知っておくべき流れと注意点

答弁書提出後の展開を理解し、しっかりと準備することが重要です。

以下では、答弁書後にやるべきことや和解交渉の進め方、裁判に出席できない場合の対応方法について解説します。

答弁書提出後の流れ

裁判期日の1週間前に答弁書提出した後、第1回の裁判期日では以下の流れで手続きが行われます。

- 裁判官による提出書類の確認

- 和解を希望する場合は話し合い

- 主張(争い)を続ける場合は次回期日の決定

答弁書提出後の初回の裁判期日では1~2か月後に期日が指定され、原告と被告が交互に準備書面を提出する手続が続きます。

準備書面では、さらに詳しい主張や証拠の提出が求められます。

答弁書でいったん「認める」とした事実は、その後に「やはり認めることはしない(否認する)」とすると、相応に合理的な理由が必要なため、その後の主張は答弁書の内容と矛盾しないよう注意が必要です。

答弁書提出後の和解交渉の進め方

答弁書を提出するにあたり和解交渉は、以下の流れで進めることが多いです。

- 答弁書提出前に和解条件の検討をする

- 答弁書に和解条件の記載をする

- 裁判期日当日に和解交渉をする(裁判前に交渉をすることも可能)

和解による解決を希望する場合、答弁書の段階で全面的に請求を認めることは避けるべきです。

裁判所は、裁判期日の当日に、当事者双方の主張を聞いた上で、和解による解決の可能性を探ることがあります。

被告としては、請求を争う姿勢を示しつつも、和解による解決も考えると伝えるのがよいでしょう。

特に金銭の支払いを求められている場合、分割払いや支払総額の調整などについて、具体的な提案を準備しておくと良いでしょう。

裁判に出席できない場合の対応方法

被告が答弁書を提出せずに裁判に出席しなかった場合、擬制自白(争うことを明らかにしなかった場合は自白したものとみなすというシステム)によって原告が勝訴する「欠席判決」となります。

ただし、出廷できない場合、初回期日の1週間前までに答弁書を提出する際に「陳述擬制」(書面で記載した内容を裁判で主張したものとみなすこと)ができます。

簡易裁判所では2回目以降も「陳述擬制」はできますが、地方裁判所では2回目以降は「陳述擬制」はできず出廷が必要なため、注意しましょう。

答弁書作成における弁護士によるリーガルチェックの重要性

答弁書は、自分でも作成可能です。

しかし、書き方を理解しないままで作成した答弁書を提出すると、後々、不都合な結果となる可能性があります。

以下では、弁護士による答弁書のリーガルチェックの重要性について解説します。

臨んだ結果が得られない可能性

2010年地方裁判所民事第一審通常訴訟では、被告本人が対応した事件202件のうち、123件(60.9%)で答弁書の補正や書証の符号・番号について説明が必要となりました。

この数字は、素人による答弁書作成の難しさを表しています。

特に、和解による解決を希望する場合、答弁書で安易に請求を認めてしまうのは危険です。

原告が和解に応じないケースでは、一括払いの判決が出されてしまうリスクもあります。

このような事態を避けるためにも、和解をしたいときは弁護士に依頼しましょう。

法的なリスクを最小限に抑えられる

前述のとおり、一度「認める」としたものを後から撤回することは、極めて困難です。

例えば、100万円の貸金返還請求訴訟で「100万円を借りたことを認める」としてしまうと、後になって「やっぱり100万円は借りていなかった」と主張するのは困難になります。

そうすると、「被告は原告に対して100万円を払え」と判決になる可能性が高くなります。

このようなリスクを回避するためにも、専門家のチェックが必要不可欠です。

書式や体裁のミスを防げる

書式や体裁ミスを防ぐためにも、リーガルチェックは欠かせません。

裁判所に提出する文書には、以下のように、サイズや書式・体裁に関する推奨ルールがあります。

- A4サイズの用紙を使用する

- Wordで作る場合、文字の大きさは、「12」(裁判官の目に優しい文字の大きさです)

- 1行あたり37字、1ページあたり26行

- 左端から3cm(30mm)の余白(綴じ代)を設ける(ちなみに、上は35mm、下は27mm、右は15~20㎜です)

- 横書きで記載する

- 書類の下部余白の中央にページ番号をつける

- 訂正は二重線で消す(その上に訂正印を押す)

他にも、行数などの基準があります。

訴訟のスムーズな進行が可能に

弁護士に書類のチェックをしてもらえれば、書類の不備は限りなく少なくなります。

また、1回あたりの期日にかかる時間も短縮され、裁判がスムーズに進行します。

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

今回は答弁書について解説をしました。答弁書は訴訟の入口となる書面です。裁判所への提出期限を守り、適切な形式で作成することが必要です。

自身での作成に不安がある場合は、弁護士への相談を検討してくださいね。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------