「我が子が逮捕されてしまった…」

「14歳の息子が警察に連れて行かれた」

「高校生の娘が事件を起こして家に帰ってこない」

自分の子どもが逮捕されたとき、多くの保護者は頭が真っ白になり、何をすべきか分からなくなってしまうかと思います。

しかし、未成年の逮捕は決して他人事ではなく、どの家庭にも起こりうる問題です。

未成年が逮捕された際の手続きは、成人の場合と大きく異なります。

原則として、「触法少年」である14歳未満は逮捕されることはありませんが、14歳以上は成人同様に逮捕される可能性があります。

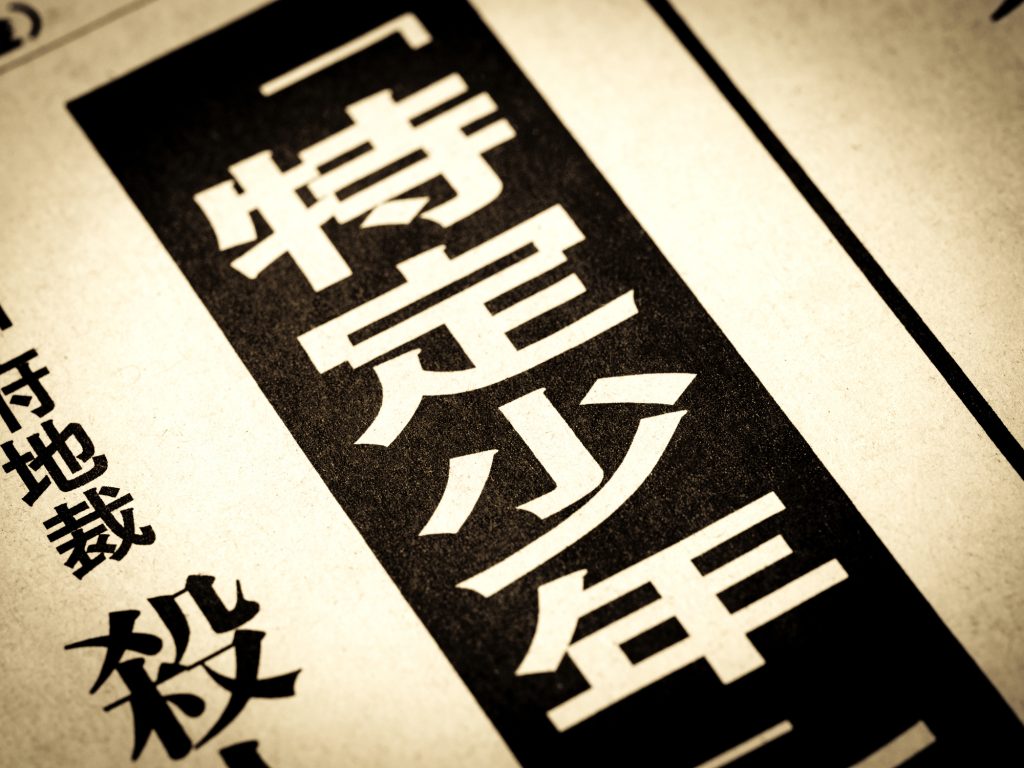

特に法改正が行われた2022年4月以降、18歳・19歳の「特定少年」は、実名報道されるリスクが高くなりました。

また、重大な事件の場合は家庭裁判所から検察官に送致(逆送)されることもあります。

こうした状況においては、保護者による初動対応が、お子様の今後の処遇や社会復帰に大きく影響を及ぼすことになるでしょう。

本記事では、未成年逮捕の基礎知識から具体的な手続きの流れ、保護者が取るべき7つのステップ、よくある質問への回答まで、弁護士監修のもと、詳しく解説していきます。

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

未成年逮捕に関する基本的な知識

弁護士

弁護士未成年者であっても、罪を犯せば逮捕される可能性があります。

重大な事件以外では、未成年者が逮捕されるイメージがありませんでした…。

年齢によって適用される法律や手続きが大きく異なるため、正しい知識を身につけることが重要です。

14歳以上が逮捕される年齢と適用法令

未成年の逮捕については、年齢によって明確に区分されています。

14歳未満の場合、「触法少年」という扱いとなり、刑事責任を問われることなく逮捕もされません。

ただし、重大な事件の場合は児童相談所による「一時保護」という形で身体拘束を受ける可能性があります。

14歳以上20歳未満の者は、少年法が適用されるため「犯罪少年」として扱われ、成人と同様に逮捕される可能性があります。

そして、2022年4月の法改正により、18歳・19歳は「特定少年」という新たな区分が設けられました。

特定少年は、重大な犯罪において原則逆送(家庭裁判所の判断により、事件を検察官に送り返すこと)となり、成人と同様、刑事裁判を受ける可能性があります。

また、逆送時は実名報道が解禁されるなど、17歳以下の少年とは異なる取り扱いを受けます。

成人事件との違い(全件送致主義/非公開審判など)

少年事件と成人の刑事事件には大きな違いがあります。

最も大きな違いは全件送致主義の適用です。

成人の場合、検察官の判断で微罪処分や不起訴処分とすることができます。

しかし、少年事件では、少年を保護する観点から、家庭裁判所が処分を決定すべきという考えに基づき、嫌疑がある事件はすべて家庭裁判所に送致されます。

審判の公開についても、成人と少年で大きく異なります。

成人の刑事裁判は原則公開されますが、少年審判においては非公開で行われます。

これは成長過程にある多感な時期の少年の心理的影響やプライバシーに配慮し、更生や社会復帰を促進するためです。

また、身柄拘束の面でも違いがあります。

成人の場合は保釈制度が認められていますが、少年事件では保釈制度がありません。

その代わりに「観護措置」というかたちが取られます。

これは少年鑑別所に収容される措置であり、原則2週間、最長8週間まで延長されることもあります。

逮捕から家庭裁判所送致までの手続き

未成年が逮捕されてから家庭裁判所に送致されるまでの流れは、基本的に成人と同様ですが、異なる部分もあります。

弁護士

弁護士各段階での期間と、手続き内容を正しく理解することが重要です。

具体的にはどのような手続きになるのでしょうか?

警察段階(逮捕~48時間以内)

逮捕直後は警察署の留置場に身柄が拘束され、警察による取り調べが開始されます。

警察は逮捕から48時間以内に、事件を検察官に送致するか判断しなければなりません。

この段階では、弁護士以外との面会は原則として制限されます。

保護者にとって重要なのは、この48時間の間に事件の概要を正確に把握することです。

警察から連絡が来たら、次の状況について詳細を確認してください。

- 犯罪の内容

- 発生場所・日時

- 被害者の有無

- 現在の身柄

また、この段階で弁護士への相談を開始することが、その後の手続きを有利に進める鍵となります。

検察段階(送致~24時間以内/勾留請求)

検察官への送致後、検察官は24時間以内に勾留請求をするかどうか決定します。

ただし、未成年の場合は勾留が原則として認められにくく、逃亡や証拠隠滅の可能性があるなど、やむを得ない事情がある場合に限定されています。

そのため、勾留に代わって家庭裁判所による観護措置を選択されることが多く、少年鑑別所への収容が決定される場合があります。

勾留決定後は原則10日間(最長で20日間)の身柄拘束となります。

一方、勾留に代わる観護措置が取られた場合は10日間の収容となり、原則延長はされません。

しかし、家庭裁判所送致後に改めて観護措置が決定される可能性があり、実際の拘束期間は長期化することも少なくありません。

家庭裁判所段階(送致後~審判決定)

裁判官は、家庭裁判所への送致後、審判を開始するかどうか判断します。

家庭裁判所調査官による詳細な調査が実施され、調査官は少年の性格や生活環境、事件の背景などを多角的に調査します。

その結果をまとめたものが「社会記録」として裁判官に提出されます。

同時に、より専門的な調査のため観護措置が取られ、少年鑑別所に収容されることもあります。

ここでは医学や心理学等多方面からの検査や面接が行われ、処遇判断の材料となる「鑑別結果通知書」が作成されます。

なお、原則2週間の観護措置期間があり、事情に応じて最長8週間まで延長される場合もあります。

調査の結果、審判を開く必要がないと判断されれば審判不開始となり、事件自体も終了します。

審判が必要と判断された場合は、少年審判が開かれて最終的な処分が決定されます。

この段階では、家族による環境整備と弁護士による専門的なサポートが、良好な結果を得るために不可欠です。

保護者・家族が取るべき7つのステップ

未成年のお子様が逮捕されてしまった場合、保護者の迅速かつ適切な対応が今後の処分に大きく影響します。

弁護士

弁護士動揺してしまうのは当然ですが、以下の7つのステップを落ち着いて実行することが重要です。

具体的にはどのような行動を取るべきでしょうか。

事件概要を確認する

警察から連絡があった際は、まず事件の詳細を正確に把握することが必要です。

また、現在の身柄の状況(留置場の場所、担当の警察署・検察庁)も必ず聞き取りましょう。

これらの情報は、後に弁護士へ相談する際や、示談交渉を進めるうえで重要な判断材料となります。

警察からの説明を受ける際には、動揺していても冷静にメモを取り、不明な点があればその場で遠慮なく質問することが大切です。

NG行為

- 事件内容を周囲に安易に話す

- 感情的になって警察に抗議する

- 詳細を確認せずに電話を切る

弁護士へ相談する

未成年が逮捕された場合、まずは弁護士へ相談することが重要です。

逮捕から72時間は、原則として弁護士以外との面会が制限されるため、お子様の状況を把握し適切なアドバイスを受けるには、この期間中の弁護士接見が不可欠です。

弁護士選任においては、少年本人との信頼関係が築けるかどうかも重要な要素となります。

少年事件に関する経験が豊富で、家庭裁判所での手続きに精通した弁護士を選ぶことが、良い結果につながりやすくなります。

費用面での心配もあるでしょうが、初期対応の遅れが後の手続きに大きく影響する可能性があるため、できるだけ早く行動に移すことが大切です。

NG行為

- 国選弁護人に任せきりにする

- 費用を理由に弁護士依頼を躊躇する

- 少年事件の経験が少ない、知り合いの弁護士に安易に依頼する

接見(面会)する

弁護士以外の面会が可能になった段階で、保護者が確認すべき事項は3つあります。

1つ目は、お子様の精神状態と健康状態の確認をすることです。

逮捕により精神的に不安定になっている可能性があり、必要に応じて精神的サポートが必要となることがあります。

次に、取り調べの状況と供述内容について確認してください。

不適切な供述をしていないか、取り調べで困っていることはないかを聞き取りましょう。

必要であれば弁護士を通じて対応することも一つの方法です。

3つ目は、今後の生活や学校について本人の意向を確認しましょう。

現在の気持ちや将来に対する不安を受け止め、社会への復帰に向けた意欲を確認することが更生の第一歩となります。

NG行為

- 本人を責めたり感情的になったりする

- 面会時間を無駄な雑談で消費する

- 事件について詳細に問い詰める

示談交渉を進める

被害者がいる事件では、示談交渉が処分に大きく影響することがあります。

示談が成立すれば処分の軽減や早期解決につながり、お子様の将来にとっても重要な意味を持つはずです。

ただし、家族が被害者と直接交渉することは、被害者感情や交渉力の面において望ましくありません。

まずは、弁護士を通じて被害者の連絡先を把握し、そのうえで適切な謝罪と損害賠償を進めることが重要です。

示談においては、金銭的な賠償だけでなく、真摯な謝罪の気持ちを伝えることが被害者の理解を得るうえでの鍵となります。

NG行為

- 示談書の内容を十分確認せずに署名する

- 保護者が直接被害者に連絡を取る

- 示談金額を値切ろうとする

学校・職場に対応する

学校や職場への対応は慎重に行う必要があります。

事件により長期間の身柄拘束を受ける可能性があるため、本人と学校・職場との関係を維持することが、今後の社会復帰において重要です。

弁護士が学校に対して事件の見通しを説明し、退学処分が更生や再教育の妨げになることを論理的に伝えることで、重い処分を回避できる可能性があります。

学校側には事実を正直に伝えつつ、本人の反省と今後の更生への取り組みを強調することが大切です。

NG行為

- 感情的に学校の対応を批判する

- 学校に事実を隠蔽しようとする

- 学校からの連絡を無視する

家庭裁判所調査官との面談を準備する

家庭裁判所に送致されると、調査官による詳細な調査が行われます。

この調査では、さまざまな状況を踏まえて確認作業や検討を行いその結果を「社会記録」としてまとめ、裁判官に提出されます。

これは最終的な処分の決定に大きく影響する大事な場面と言えます。

調査官との面談では、事件に至った背景、家庭環境、本人の性格や生活状況について詳しく聞きとりが行われます。

ここでは、少年院送致の必要性が低いことを具体的に示さなければなりません。

たとえば、本人の反省や更生の意欲を伝えると共に、今後の生活を支える監督者や協力者の存在、更生できる環境を整えることを明確に提示することが求められます。

NG行為

- 準備不足で面談に臨む

- 調査官の質問に嘘をつく

- 家庭の問題を隠そうとする

面会・差し入れをする

面会・差し入れを行う際の必需品を紹介します。

面会時の持参物

- 身分証明書(運転免許証等)

- 印鑑

- 筆記用具とメモ帳

- 本人宛の手紙(検閲あり)

差し入れ可能品目

- 下着・靴下(新品、指定枚数内)

- 現金(上限額要確認)

- 書籍・雑誌(検閲対象)

- 食品(制限あり、要事前確認)

差し入れ禁止品目

- 電子機器類

- 刃物類

- ガラス製品

- 貴金属類

NG行為

- 差し入れ品の事前確認を怠る

- 禁止品目を差し入れようとする

- 面会時間や回数制限を無視する

未成年逮捕に関するよくある質問

未成年のお子様が逮捕された場合、保護者の方から多く寄せられる質問について、具体的にお答えします。

正確な情報を把握することが、適切に対応するための第一歩となります。

逮捕から何日で釈放される?

弁護士

弁護士未成年が逮捕された場合の身柄拘束期間は、成人よりも長期化する傾向があります。

成人の場合、逮捕後72時間は警察の留置場で過ごし、その後検察官による勾留が決定されれば最長23日間の身柄拘束となります。

しかし、未成年の場合は勾留後に観護措置が取られることが一般的です。

成人同様、逮捕から最大23日間の勾留、さらに少年鑑別所で4週間の身柄拘束を受けることになります。

観護措置の期間は原則として2週間ですが、必要に応じて4週間まで延長され、重大事件では最大8週間まで延長される可能性があります。

このように、逮捕・勾留に続いて観護措置が加わることで、未成年事件では実際の身柄拘束期間が成人よりも長くなる傾向がある点に留意が必要です。

NG行為

- 弁護士への相談を費用面で躊躇する

- 釈放時期を警察に何度も問い合わせる

- 身柄拘束を避けるため事実を隠蔽する

18歳・19歳(特定少年)は扱いがどう変わる?

弁護士

弁護士2022年4月の少年法改正により、18歳・19歳は「特定少年」として新たな法的区分で扱われるようになりました。

これによって、17歳未満の未成年とは大きく異なり、特定少年の場合は、刑事裁判を受ける可能性がより高くなり、実名報道の懸念が生じています。

この法改正における最も重要な変更点は、検察官送致(いわゆる逆送)の対象事件が拡大されたことです。

特定少年の犯した罪が、死刑・無期または短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪の事件については原則として家庭裁判所から検察官に送致され、刑事裁判を受けることになります。

具体的には現住建造物等放火罪、強盗罪、不同意性交等罪、組織的詐欺罪などがその対象となり、特定少年であれば原則として刑事裁判に移行することになります。

また、刑罰についても特定少年の場合は成人と同様に有期拘禁刑の上限は30年となり、18歳以上の少年が犯した事件について通常起訴された場合は実名報道が解禁されます。

NG行為

- 逆送の可能性を過小評価する

- 特定少年の制度変更を理解せずに対応する

- 実名報道のリスクを軽視する

前科がつくことはある?少年院装置を避けるポイントは?

弁護士

弁護士少年事件の処分は成人の刑事事件とは異なり、基本的に前科はつきません。

少年法に基づく保護処分はあくまでも少年の更生が目的であり、刑罰とは性質が異なるためです。

ただし、逆送されて刑事裁判で有罪判決を受けた場合は、前科がつくことになります。

少年院送致については、令和4年度のデータでは、一般保護事件(過失運転致死傷等保護事件及びぐ犯事件を除く)において、全体の約6.4%が少年院送致の処分を受けています。

しかし、こうした統計はあくまで全体傾向を示すもので、個々の事件の処分を予測するための指標とはなりません。

少年院送致になるか保護観察になるか、あるいは審判不開始になるかは、個別の事情に大きく左右されます。

少年院への送致を避けるためには、監督者や協力者を用意し、少年が更生できる環境を整えることが大切です。

家庭環境の改善、本人の深い反省、学校や職場での受け入れ体制の確立などが、良好な結果につながる要因となります。

NG行為

- 逆送のリスクを無視する

- 統計データのみで楽観視する

- 環境調整の準備を怠る

元通りの生活に戻るには何が重要?

弁護士

弁護士元の生活に戻るためには、「審判不開始」を目指すことが重要です。

審判をせずに事件を終了するかは、家庭裁判所裁判官の判断によりますが、調査官の報告に基づき審判不開始となれば少年は元の生活に戻ることが可能です。

そのためには、少年院送致の必要がないことを具体的に示すことが鍵となります。

本人の深い反省、家族による監督体制の確立、学校や職場での受け入れ態勢の整備等が必要となります。

また、観護措置を回避するための弁護活動も重要です。

観護措置が取られなければ、少年鑑別所に収容されることなく学校や職場に通えるようになるため、日常生活に大きな影響を及ぼさずに済むでしょう。

なお、被害者がいる事件では示談成立も重要で、本人の反省や更生の可能性を示す重要な資料となります。

NG行為

- 学校や職場との連携を軽視する

- 形式的な謝罪や反省で済ませる

- 家庭環境の改善を怠る

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

未成年の逮捕は、年齢により適用される法律と手続きが大きく異なります。

14歳未満は「触法少年」とされ、原則として逮捕されることはありません。

一方、14歳以上は犯罪少年として成人同様の逮捕手続きを受けることがありますが、その後の処遇は成人とは異なり、少年法に基づいた手続きに従って進められます。

特に18歳・19歳の「特定少年」は逆送対象事件が拡大され、実名報道のリスクもあるため注意が必要です。

保護者が取るべき行動は、逮捕直後に弁護士へ相談することです。

逮捕から72時間のあいだは一般の面会が制限され、弁護士のみが面会できるため、この初動対応が今後の処分を左右します。

また、被害者との示談交渉、学校対応、家庭裁判所調査官との面談準備など、専門的な知識が必要な場面が多く発生するため、少年事件に精通した弁護士のサポートが不可欠です。

最終的な目標は、審判不開始による早期の社会復帰です。

そのためには本人の深い反省、家族による監督体制の確立、更生に適した環境整備が求められます。

統計上、少年院送致は全体の約6.4%にとどまるとされていますが、実際の内容は個別の事情に大きく左右されます。

したがって、早期の適切な対応が子どもの将来を守る鍵となります。

ひとりひとりに真摯に向き合い、事件解決に向け取り組んでます。気軽にご相談が聞けて、迅速に対応できる弁護士であり続けたいと考えております。

※事前予約いただければ平日夜間や土日にも対応可能です。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------