還付金詐欺とは、税金や医療費の還付金があると偽り、被害者から個人情報や金銭を騙し取る詐欺行為の一つです。

例えば、税金の還付金があるという電話がかかってきたり、市役所の職員を名乗る人物からATMで操作するよう言われるなど、もしかすると家族が巻き込まれるかもしれないことが起こってしまうかもしれません。

いざそうなった時に、どう見分ければよいのでしょうか?

本記事では、還付金詐欺の典型的な手口から最新の事例、被害に遭ってしまった場合の対処法、そして何より大切な予防策まで、詳しく解説していきます。あなた自身と大切な家族を守るための知識を身につけましょう!

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

還付金詐欺とは?

弁護士

弁護士「還付」とは所有していたものを元の持ち主に戻すことを指します。

「還付金」は、主に多く払い過ぎた税金や費用を、支払者に返還するお金のことを指します。

つまり、還付金詐欺は「払いすぎていたお金がありますよ」と、ないお金をあるように見せかけ、さらに被害者自身にATMなどを操作させるよう働きかける、二重の詐欺なのですね。

還付金詐欺の特徴

還付金詐欺の特徴について見ていきましょう。

多くの場合、市役所等の自治体窓口(保険課など)・年金事務所・厚生労働省など、いかにも「お堅い」かつ「わかりやすい」名称を利用して、自宅の固定電話等に電話をかけてくるのが特徴の一つです。

「税金や保険料等が戻ってきますよ」などと、お金を受け取れるという内容の案内をされます。

ところが還付手続きのため、犯人の指示通りにATMを操作すると、還付ではなく実際には犯人側の口座にお金が振り込まれてしまう、という流れで初めて詐欺だと気づくことになるのです。

また、払戻し期限を短く伝えることで相手を焦らせる、というのも大きな特徴です。

よく考える時間を与えないことと、他人に相談させないことで詐欺だと気づかせないように一連の作業を行わせるという手口となります。

還付金詐欺のターゲット

還付金詐欺は、主に高齢者をターゲットにした詐欺で、特に税金や保険料の還付金を受け取るよう誘導し、個人情報を聞き出し金銭をだまし取ります。

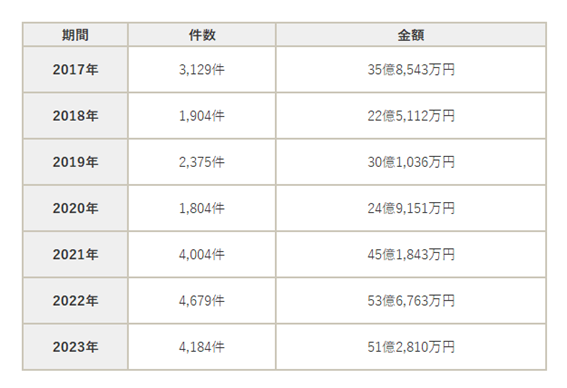

近年では多様な手口が存在し、ATMから振り込ませる従来の方法のほか、インターネットバンキングを使って振り込ませるものも見られます。

大切なことは、役所や自治体・金融機関は「お金が返ってくるので」と口座番号を聞いてきたりすることは、決してないということです。

「還付金があるから個人情報を教えて」等の電話がかかってきた場合は、間違いなくそれは詐欺だということです。

「すぐ切るのは相手に悪いから」と話し込まないで、怪しいと感じたらすぐに電話を切るようにしましょう。

また、不安を感じたら家族・知人、警察や最寄りの消費生活センター等に相談してください。

【警察相談専用窓口】 #9110

【消費者ホットライン】 188

典型的な還付金詐欺の流れ

還付金詐欺の一連の流れを見ておきたいです。

弁護士

弁護士どの手口でもそうですが、少しでも怪しいと思ったら一度冷静に判断するために、警察などの第三者に相談するようにしましょう。

職員を装って電話をかけてくる

市役所や税務署の職員を装って電話をかけてきて、「税金や保険の還付金がある」と偽ってお金をだまし取ろうとするパターンです。

典型的な流れとして、電話口で「還付金があるので手続きが必要です」と、ATMに行くよう指示をしたり、個人情報や暗証番号等の銀行口座情報を聞き出したりしようとすることが少なくありません。

ここで注意が必要なのは、まず市役所の窓口など公的機関が、電話口でATMにすぐに行くよう指示することや、直接ATMの操作を指示することはない、ということです。

公的機関を装った文書が送られてくる

公的機関を装ったはがきや封書が送られてくるケースもあります。

この手口は、わざわざ文書を送ることで信頼感を与え、受け取った人に詐欺であることの疑いを薄れさせる狙いがあります。

市役所や税務署、社会保険事務所、年金機構などの公的機関の公式ロゴや名称を使った偽のはがきや封書で、「医療費還付」「年金還付」「税金還付」などと記載し、還付金を受け取るための手続き方法(実際には詐欺)が書かれています。

「〇月〇日までに手続きを行わないと還付金が受け取れません」といった文言で、封書を受け取った人を焦らせるのが特徴です。

電話で問い合わせをするように書かれた文書が送られてくる

上記と同じように、公的機関の公式ロゴや名称が記載されている書面を送り付け、そこに問い合わせ先として、詐欺師につながる電話番号が記載されているパターンもあります。

被害者が電話をかけると、詐欺師が本物の職員のように応対し、「還付手続きのため」だと言って、銀行口座情報や個人情報を聞き出してくる、という流れになります。

電話や書面でATMの操作方法を指示

電話で「還付金の手続きにはATMでの操作が必要」だと矢継ぎ早に説明をしてきて、考える間を与えずに銀行やコンビニのATMに誘導する、というケースです。

指示された通りにATMを操作してしまうと、実際には詐欺師の口座にお金を振り込まれるという流れです。

また、同じように書面でも、ATM操作方法が簡素に記載されていて、その通りに操作してしまうと詐欺師の口座にお金が振り込まれてしまうというパターンもあります。

書面だと操作方法があっているのか間違っているのか確認しづらく、また操作説明も簡単にしか書かれていないために振り込みの手順であると分かりづらくなっているのが特徴です。

近年ではネットバンキングを使った手口も

電話、メール、SMS(ショートメッセージサービス)を使い、「還付手続きを完了させるには、ネットバンキングにログインする必要がある」と、偽のリンクへ誘導されることもあります。

詐欺師が用意した偽のウェブサイトに、口座情報、IDやパスワード、ワンタイムパスワードなどを入力させます。

偽サイトは本物の金融機関のサイトに似せて作られているため、見分けがつきにくいのが特徴です。

被害者が入力した情報を使ってネットバンキングにアクセスし、被害者の口座から詐欺師の口座へ送金する手口になります。

実際に遭った還付金詐欺を紹介

弁護士

弁護士実際に起こった還付金詐欺の流れを見ていきましょう。

「これは詐欺なのではないか」と、第三者が気づくことも多いようですね。

事例1:市役所職員を装った電話でATM操作を指示

ある高齢者が、市役所の職員を名乗る人物から「医療費の還付金が受け取れます」という内容の電話を受けました。

詐欺師は「期限が迫っているので、急いで手続きをする必要があります」と強調し、近くのATMまで行くよう指示し、「こちらの指示通りに操作すれば還付金が振り込まれます」と案内しました。

高齢者はその指示に従って操作したものの、実際には自分の口座から詐欺師の口座に振り込んでしまい、後に数十万円を失ったことが判明しました。

事例2:銀行の偽ウェブサイトに誘導

年金機構を名乗る詐欺師から「年金の還付金が受け取れる」というメールが届き、そこに記載されたリンクをクリックすると、本物の金融機関に似た偽サイトに誘導されました。

そのページには「年金還付金の受け取り手続きには、口座情報とパスワードの入力が必要です」と書かれており、高齢の被害者は指示のまま情報を入力しました。

実際には詐欺師がその情報を使ってネットバンキングにアクセスし、被害者の口座から不正に送金を行っていました。

このケースでは数百万円の被害が発生しました。

事例3:電話で還付金受取のための手数料を振り込むよう指示

女性宅に、販売業者を装った男から、「以前購入した布団の還付金が300万円ある。しかし受け取るには10万円の手数料が必要。」という内容の電話がかかってきました。

女性が、手数料と言われた10万円を郵便局窓口で引き出す際に「布団の購入代金の還付金をもらうため。」と言ったことを不審に思った窓口担当者が、その経緯を尋ねたところ詐欺ではないか?と思い至り、女性に警察へ通報するようにと説得しました。

実際この電話は典型的な詐欺であることが分かり、この女性は被害を未然に防ぐことができました。

還付金詐欺に遭ってしまった時にすべきこと

弁護士

弁護士還付金詐欺に遭った際には、なるべく迅速に対応することが望ましいのです。

しかし、実際にすぐ動けるかというと、詐欺に遭ったそのすぐ後にそう簡単に行動できるものではないと思います。

詐欺に遭った直後だと動揺もしていることでしょうし、パニックになってしまうこともありますよね。

では、どう対応することが正解なのか?見ていきましょう。

口座の凍結と「振り込め詐欺救済法」の申請を行う

指示通りに振り込んでしまい、後から詐欺だということに気づいた場合、できるだけ早く振り込み先の金融機関に連絡し、口座の凍結を依頼しましょう。

平成20年6月21日施行の「振り込め詐欺救済法」に基づき、金融機関に詐欺被害申請を行います。

この法律では、詐欺によって振り込まれた金銭を返還する手続きを可能にしていて、一定期間内(失権公告の期間(60日以上)内)に申請することが重要です。

警察へ連絡する

最寄りの警察署に被害届を提出しましょう。

還付金詐欺は「特殊詐欺」の一種として扱われるため、警察が被害の詳細を記録し、犯人逮捕や金銭回収のための捜査を行います。

振り込んだ際の明細書や通話記録、SMSやメールなどの証拠となるものは保存しておくことが大切になってきますので、破棄しないように注意しましょう。

その証拠が、警察の捜査に役立つことになります。

警察相談専用窓口 #9110

場合によっては弁護士へ連絡する

高額の被害や法的なアドバイスが必要な場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

詐欺被害に精通している弁護士や、消費者保護の専門家に相談することでさらに具体的な対応や、損害回復の手続きを進めることが期待できます。

場合によっては、弁護士が金融機関と連携をとり、返金交渉や被害回復のサポートを行うこともあります。

法的な手続きを含む対応が必要な場合に備え、相談することも視野に入れておきましょう。

還付金詐欺にあわないためにできること

そもそも詐欺に遭わないように、何かできる事はないでしょうか?

弁護士

弁護士還付金詐欺に遭わないためには、いくつかのポイントを押さえておくことが効果的です。

詐欺師は、行政や金融機関を装って信頼感を抱かせ、そして「今すぐに」と緊急性を強調する手口を用いるため、冷静に対応することが大切です。

「還付金はATMでは受け取れない」ということを知っておく

行政機関が電話やメールで還付金があることを伝えることはまずありません。

還付金については通常、郵送で通知されます。

また、行政機関や銀行から「ATMで手続きをしてください」と言ってくることはありません。

弁護士

弁護士「操作方法を案内します」「急いで手続きしてください」のような指示は、詐欺だと考えましょう。

家族等に話す習慣をつけておく

急に「お金を返してもらえる」「すぐに手続きが必要」などと言われても慌てずに、家族や信頼できる人、または各機関の相談窓口に相談する習慣を持ちましょう。

一呼吸置き、冷静に考え直す時間を作るだけでも、被害を未然に防ぐことができます。

利用限度額を低く設定しておく

引き出す上限を「いくらまで」と設定しておけば、不必要な高額引き出しができないので安全です。

例えばひと月の必要額に合わせて、1日の引き出し限度額や振込限度額を低く設定しておくなど工夫をしておくことも有効な手段と言えるでしょう。

最新の詐欺情報を知っておく

警察や金融機関のウェブサイトで詐欺の手口に関する情報を確認し、最新の詐欺手口を知っておくことは、詐欺に遭うことへの予防につながります。

地域によっては、防犯情報を配信している警察や自治体もありますので、メール配信やアプリを利用して詐欺情報をチェックするのも効果的です。

また、多くの銀行や信用金庫では、詐欺相談窓口を設けていますので、利用してみましょう。

インターネットバンキングや、ATMの暗証番号は定期的に変更し、他人に知られないよう管理することも大切です。

弁護士

弁護士この機会にパスワード等の各種設定を見直してみることをおすすめします。

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

還付金詐欺は、税金や医療費の還付金があると偽り、被害者にATM操作を指示してお金を振り込ませる詐欺です。

自治体職員や税務署員を名乗ることが多く、主に高齢者がターゲットになりやすい傾向があるのが特徴です。

大切なことは、役所や金融機関が直接ATM操作をするように求めることはないということです。

そういった通知や連絡が来たらまずは、詐欺を疑い信頼のおける家族や知人、各機関の相談窓口に確認や相談を行うことが重要で大切なことです。

この記事が、少しでもお役に立ち還付金詐欺の防止に役立てれば幸いです。

東 拓治 弁護士

福岡県弁護士会所属

あずま綜合法律事務所

福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階

電話 092-711-1822

【弁護士活動20年】

御相談に対する迅速,正確かつ多面的な解決策の提供を信条としています!

話しやすく、アットホームな雰囲気を心がけておりますので安心して気軽にご相談下さい。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------