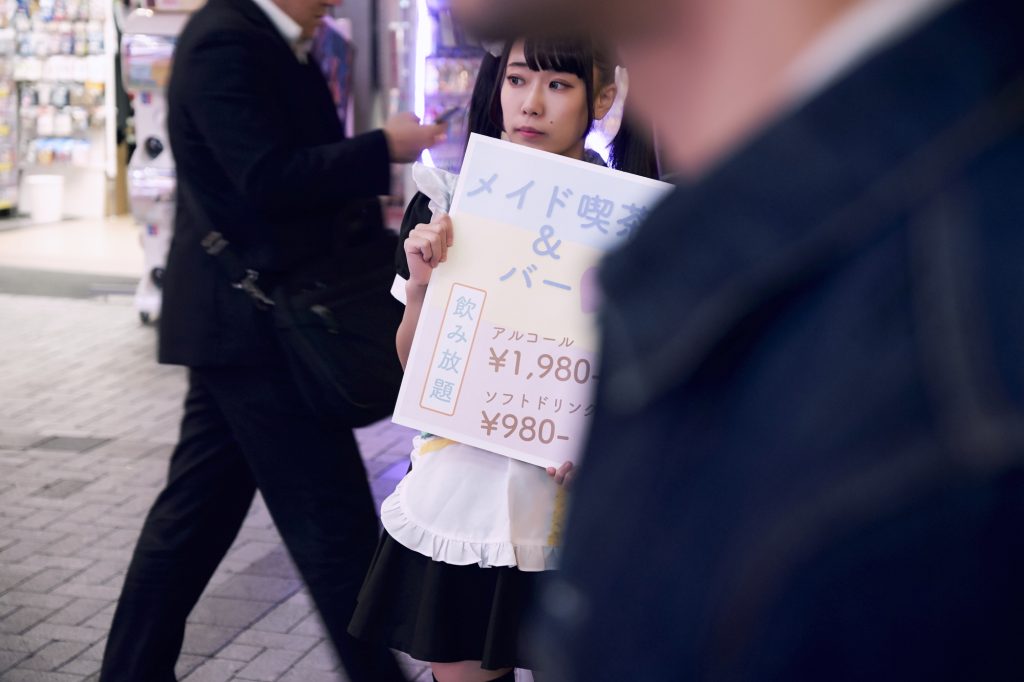

「新宿の歌舞伎町で、バーで飲んだだけなのに30万円請求された」

「マッチングアプリで知り合った女性と行った店で、気づいたら110万円の支払いをさせられていた」

「客引きについて行ったら、席料だけで数万円取られた」

このように、繁華街でのぼったくり被害に遭ったことはありませんか?

特に出張先や接待・マッチングアプリでの出会いなど、普段とは異なる環境でぼったくり被害に遭いやすく、

「警察に相談しても門前払いされるのでは?」

「支払ってしまったお金は取り戻せないの?」

と不安に思う方も多いでしょう。

結論から言うと、事前説明のない高額請求や脅迫的な取り立てがあれば、恐喝罪や監禁罪として刑事事件になる可能性があります。

また、クレジットカードで支払った場合は「支払い停止の抗弁」や「チャージバック」制度により返金を受けられる可能性もあります。

本記事では、ぼったくり被害の法的な扱いから現場での具体的な対処法、被害後の返金手続き、予防策まで、実際の摘発事例を交えながら弁護士監修のもと、詳しく解説していきます。

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

そもそも「ぼったくり」は違法?詐欺との違いと法律上の扱い

「ぼったくり」という言葉はよく耳にしますが、法的にはどのような扱いになるのでしょうか?

弁護士

弁護士「ぼったくり」は、実は単純に「違法」とは言い切れない複雑な側面があります。

ぼったくりは違法になるケースもある

「ぼったくり」という言葉は、実は法律で明確に定義された用語ではありません。

一般的には、事前の説明なく法外な料金を請求する行為を指す俗語です。

飲食店が料金を自由に設定することは法的に認められているため、単に「高い」と感じただけでは違法になりません。

しかし、以下のようなケースでは法的な問題が生じる可能性があります。

まず、事前説明なく追加料金を請求する場合です。

客引きから「3000円飲み放題」と説明されたにも関わらず、後から席料やサービス料を上乗せして20万円を請求するようなケースでは、契約上の問題が発生します。

また、以下の8都道府県では、ぼったくり防止条例(正式名称は自治体によって相違あります)が制定されています。

- 北海道

- 宮城県

- 東京都

- 新潟県

- 愛知県

- 大阪府

- 広島県

- 福岡県

この8都道府県ではぼったくりに関する条例が施行されており、不当な料金請求や暴力的な取り立てを禁止しています。

詐欺罪が成立しにくい理由

多くの人が「ぼったくりは詐欺罪になるのでは?」と考えるかもしれませんが、実際には詐欺罪での立件は非常に困難です。

その理由は、詐欺罪の構成要件にあります。

詐欺罪(刑法第246条)が成立するためには、「人を欺いて財物を交付させる」必要があります。

そのため、

店側に「騙す意思」があったことを証明しなければなりません。

しかし、ぼったくりの現場では、店側が一応の料金表を提示し、形式的であっても客が同意の上で支払いを行うケースが多いのが実情です。

このような状況では、「欺罔行為(ぎもうこうい)」の立証が困難となり、詐欺罪として認められることはほとんどありません。

さらに、「騙す意思」は内心の問題であるため、録音などの明確な証拠がない限り、店側の主観的意図を証明することは極めて困難です。

店側が「適正な料金だと思っていた」と主張すれば、その内心を覆すのは容易ではありません。

恐喝罪・暴利行為・契約錯誤・公序良俗違反で争える可能性もある

詐欺罪での立件が困難でも、他の法的手段で対抗できる可能性があります。

最も効果的なのは恐喝罪(刑法第249条)での対応です。

店側が

「払えないなら帰さない」

「コンビニで金を下ろしてこい」

などと

脅迫的な言動を取った場合、恐喝罪が成立する可能性が高くなります。

民事的には、「契約の錯誤」(契約の当事者が、重要な事項について事実や内容を誤解したまま契約を結ぶこと)による取り消しが有効です。

客が料金体系について大きく誤解をしていた場合、民法第95条の錯誤により契約を無効にできる場合があります。

東京地方裁判所の判例では、

客が料金体系を知らずに飲食したケースで錯誤による契約無効が認められました。

また、極端に法外な料金設定については、公序良俗違反(民法第90条)として契約自体を無効とする判例も存在します。

一般的な料金水準を大幅に上回る請求については、暴利行為として法的に争える余地があります。

さらに、暴行や監禁があった場合は、それぞれ暴行罪(刑法第208条)や監禁罪(刑法第220条)が成立する可能性もあり、これらは詐欺罪よりも立証しやすい犯罪です。

店からの報復行為が心配な場合、適切な手続きを踏めば最小限のリスクで抑えられます。

被害届を出した場合でも、警察を通じて提出されるため、個人情報が直接店側に渡ることはありません。

そもそも、報復行為自体が、新たな犯罪となります。

脅迫、恐喝、ストーカー行為などがあれば、それらも刑事事件として立件可能です。

むしろ被害届を提出することで、警察が事案を把握し、より手厚い保護を受けられます。

どうしても心配な場合は、被害届提出前に警察に相談し、安全を確保する方法について相談しましょう。

また、自宅や職場の住所を店側に知られないよう、個人情報の管理にも注意が必要です。

連絡先交換時は、偽の情報を伝えることも自衛手段の一つです。

ぼったくりによる逮捕例(2020年以降)

弁護士

弁護士近年、警察による積極的な摘発により、悪質なぼったくり業者が次々と逮捕されています。

実際に起きた事件から学べることがたくさんありますね。

逮捕事例1:2023年歌舞伎町のバーで女性に20万円請求→恐喝罪で逮捕

2023年4月、新宿・歌舞伎町のバー3店舗を舞台とした大規模なぼったくり事件です。

19~34歳の男女従業員16人が、東京都ぼったくり防止条例違反容疑で逮捕されました。

この事件では、マッチングアプリで知り合った女性従業員が男性客を「1人5,000円で飲み放題」の店に誘い出し、店内でトランプゲームなどを口実にテキーラショット1杯3千円の酒を20~80杯注文させる手口が使われていました。

飲み放題の対象外であることは客に説明せず、最終的に10万9千円~33万円の高額請求を行っていたのです。

特に悪質だったのは、支払いを渋る客に対する脅迫的な取り立てです。

「払えないならコンビニに行って金を下ろして払え」「キャッシングもできないならこのままでは帰さない」などと大声で恫喝。

現金が足りない場合は貴金属店でカード決済により貴金属を購入させ、それを支払いに充てさせるという、極めて悪質で組織的な手口でした。

この事件では、恐喝的な言動が記録されていたため、警察も刑事事件として本格的に捜査に乗り出し、大量の逮捕につながりました。

逮捕事例2:2024年本厚木駅前の居酒屋→客引き+不当請求で刑事処分

神奈川県本厚木駅周辺でも、2024年を中心に客引き行為と連動したぼったくり被害が継続的に発生し、警察による摘発が行われています。

この地域では、駅前の客引きが「安く飲めますよ」と声をかけて観光客や出張者を店舗に誘導し、入店後に当初の説明とは大きく異なる高額請求を行う手口が確認されています。

典型的なパターンでは、数千円程度の説明だったものが、会計時には数万円に膨れ上がるというものです。

この事例の特徴は、一見すると普通の居酒屋のような外観を装っている点です。

しかし、メニューに料金表示がない、お通し代が異常に高額、サービス料の割合が説明されないなど、明らかに不当な営業実態が確認されています。

地元警察は客引き行為自体が条例違反として厳しく取り締まるとともに、さらに店舗側の不当請求についても刑事事件として扱い、立件に向けた対応を強化しています。

その他:キャッチ規制違反・風営法違反での摘発

| 発生年月 | 地域 | 事件概要 | 容疑 | 逮捕者数 |

| 2022年2月 | 東京・池袋 | 違法キャバクラ客引き | 風営法違反 | 4人 |

| 2023年7月 | 名古屋・錦三 | 3000円の会計のはずが84万円請求 | 風営法違反 | 5人 |

| 2024年1月 | 東京・歌舞伎町 | 「鳥どり」偽装営業 | 業務妨害 | 11人 |

| 2025年5月 | 東京・渋谷区 | マッチングアプリ悪用 | ぼったくり防止条例違反 | 3人 |

キャッチ規制違反や風営法違反の手口は年々巧妙化しており、2025年には障がい者向けアプリまで悪用した事例が発生しています。

特に2025年渋谷区の事件では、54人から8000万円以上を搾取する組織的犯行が確認されました。

都道府県ごとの条例比較

現在、客引き行為やぼったくりを規制する条例は都道府県によって大きく異なります。

最も厳格なのは東京都で、2000年制定の「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」により、客引き行為から料金取り立てまで、幅広く規制されています。

同様の包括的な条例を制定しているのは、北海道、宮城県、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県です。

これらの地域では、不当な勧誘行為の禁止、料金表示義務、暴力的取り立ての禁止などが明確に定められており、違反者には罰金や営業停止などの処分が科されます。

一方、条例が制定されていない地域でも、迷惑防止条例や風営法による取り締まりは行われています。

例えば神奈川県では2025年5月から迷惑行為防止条例を改正し、キャバクラなどへの執拗な勧誘行為に対する罰則を強化しました。

渋谷区のように市区町村レベルでも独自の規制を設けているケースもあり、2025年4月からは客引きへの過料徴収や、立入検査権限を新設しています。

ぼったくり被害に遭ったときの対処法

弁護士

弁護士ぼったくり店で高額請求を受けたらパニックになりがちですが、適切な対処法を知っていれば被害を最小限に抑えられます。

どのような手順で対処すればいいのでしょうか?

請求内容を確認し、「明細を出してください」と言う

高額な請求を受けたら、まず冷静に請求の内訳を確認することが重要です。

多くのぼったくり店では、金額のみが書かれた紙片を出してくるため、必ず「明細書を出してください」と要求しましょう。

明細を要求する際は、毅然とした態度で「どのようなサービスに対してどれだけの料金が発生しているのか説明してください」と具体的に伝えることが大切です。

この時点で録音を開始できれば、後の証拠として有効です。

悪質な店舗では、明細書自体を発行しない、または週末料金・席料・テーブルチャージなど様々な名目で追加料金を上乗せしてきます。

それぞれの項目について「事前に説明を受けたか」「同意したか」を明確にし、身に覚えのない料金については支払いを拒否する根拠を固めていきましょう。

店側が明細の提示を拒み、あいまいな説明しかしない場合は、それ自体が不当な営業行為の証拠となります。

この段階で「説明がない料金は支払えません」と明確に意思表示することで、後の交渉を有利に進めやすくなります。

説明のなかった料金は「同意していない」と拒否する

契約は、当事者の合意によって成立するのが大原則です。

事前説明のない追加料金については、法的に支払い義務がないため、はっきりと拒否しましょう。

「注文した分の料金は支払いますが、事前に説明されていない料金には同意していないので支払いません」と伝えます。

この際、完全に支払いを拒否するのではなく、実際に飲食した分については支払う意思があることを示すのがポイントです。

多くの判例では、客が料金体系を知らずに飲食した場合、錯誤による契約無効が認められています。

また、あまりにも法外な料金設定については公序良俗違反として契約自体が無効とされるケースもあります。

店側が「メニューに書いてある」「壁に料金表が貼ってある」と主張してきても、実際に事前説明を受けていなければ、しっかりと反論しましょう。

裁判例では、料金表の存在だけでは不十分で、客が実際に料金体系を理解していたかが重要な判断基準とされています。

録音・撮影・レシート撮影など証拠を取っておく

ぼったくり被害を立証するためには、証拠の確保が不可欠です。

スマートフォンのボイスレコーダー機能を使って、店員とのやり取りを記録しましょう。

録音では特に以下の点を重視してください。

- 店員が料金について説明する内容

- 事前説明がなかった料金項目の存在

- 客側の支払い拒否の意思表示

- 店員の威圧的な言動や脅迫的な発言

可能なら、請求書やメニュー、店内の料金表示は写真で残しておきましょう。

店舗の外観や看板、所在地(住所や目印)も合わせて撮影しておくと、後で警察や弁護士に相談するときに役立ちます。

証拠を集めるときは店員や周囲に気づかれないように注意し、ポケットに入れたスマホで音声だけを録る方法が現実的です。

明らかに録音している様子が知られると、相手はより強圧的な態度をとってくる可能性があるため、自然な動作で証拠を残すことが重要です。

録音データは後日、警察への被害届提出やクレジットカード会社への支払い停止申立ての際に、決定的な証拠となります。

暴言・脅しがあれば110番通報をためらわない

店側が威圧的な態度を取り、脅迫的な発言をした場合は、迷わず110番通報しましょう。

「払えないなら帰さない」「コンビニで金を下ろしてこい」などの発言は恐喝罪に該当する可能性があります。

110番通報する際は「店から出してもらえず監禁されている」「料金トラブルで脅されている」と具体的に状況を伝えます。

単なる料金トラブルではなく、刑事事件として対応してもらうためには、監禁や恐喝されている事実を明確にすることが重要です。

警察は「民事不介入」の原則により料金トラブルには介入しにくいのが実情ですが、暴行・脅迫・監禁があれば刑事事件として対応せざるを得ません。

実際に、2023年の歌舞伎町事件では、このような脅迫的取り立てで多数の逮捕者が出ています。

通報の際は、可能であれば店の正確な住所を伝えたいものですが、不明な場合でもGPS機能により警察が現場を特定できます。

最も重要なのは、身の安全を確保することです。

やむを得ず支払う場合はクレジットカードを利用する

やむを得ず支払いに応じる場合は、必ずクレジットカードを利用しましょう。

現金で支払ってしまうと、後から取り戻すことは極めて困難になります。

クレジットカード払いの利点は、後日「支払停止の抗弁」や「チャージバック」制度を利用できることです。

カード会社の調査により不正利用と認定されれば、支払った金額が返金される可能性があります。

チャージバック制度は金額に関係なく利用可能です。

ただし、これらの制度を利用するためには、ぼったくりの事実を客観的に証明できる証拠(録音データ、写真、警察への相談記録など)が必要です。

現場で絶対にやってはいけないNG行動

ぼったくり被害に遭っても、感情的になって暴言を吐いたり、物を壊したりする行為は絶対に避けてください。

こちらが威力業務妨害や器物損壊で訴えられるリスクがあります。

また、支払いを拒否して、店から無断で立ち去る行為も危険です。

実際に飲食した分については当然支払い義務があるため、無銭飲食として逆に犯罪者扱いされる可能性があります。

2021年には、東京都葛飾区で約8万円の支払いを拒んだ客が詐欺容疑で起訴される事案も発生しました(後に無罪判決)。

現金での支払いも、可能な限り避けるべきです。

一度現金を渡してしまうと、法的手続きによる回収は非常に困難になります。

どうしても現金しか受け付けない場合は、最小限の金額に留め、必ず領収書を要求しましょう。

ぼったくり被害のお金を取り戻すための3つの方法

既にぼったくり店でお金を支払ってしまった場合でも、泣き寝入りする必要はありません。

特にクレジットカード支払いの場合は、複数の救済手段が用意されています。

弁護士

弁護士適切な手続きを踏めば返金の可能性があります。

具体的な手続き方法について教えてください。

「支払い停止の抗弁」制度でカード会社に異議申立て

支払い停止の抗弁は、割賦販売法に基づく消費者保護制度です。

クレジットカード払いで商品やサービスを購入した後、加盟店との間でトラブルが発生した場合に、トラブル解決まで支払いを一時停止できる権利です。

この制度を利用するためには、次の条件を満たす必要があります。

- 総支払額が4万円以上(リボルビング方式の場合は38,000円以上)であること

- 2か月以上の期間にわたる支払いであること

- 販売業者に対して抗弁事由があること

ぼったくりの場合、「商品やサービスの不適合」「詐欺的行為」「契約内容と実際のサービスに相違がある」などが抗弁事由となります。

具体的には、事前説明と異なる高額請求やサービス内容の重大な相違、脅迫的な取り立てなどが該当します。

一般的には以下の流れとなります。

- カード会社のコールセンターに連絡する

- 支払い停止の抗弁を申し立てたい旨を伝える

- 所定の書面に被害状況を詳細に記載し、証拠書類と共に提出する

その後、カード会社が調査を行い、抗弁事由が認められれば支払いが停止されます。

ただし、この制度は支払いを保留するものであり、根本的に解決できる方法ではありません。

最終的には、加盟店との間で解決する必要があります。

「チャージバック」制度で返金請求

チャージバックは、クレジットカード利用者が加盟店との取引に異議を申し立て、既に支払われた代金の取り消しや返金を求める制度です。

支払い停止の抗弁とは異なり、既に引き落とされてしまった場合でも、取り戻せる可能性があります。

主に以下のような条件を満たした場合、チャージバックが適用されます。

- 事前の説明内容と実際のサービス内容が著しく異なる場合

- 強迫や詐欺等断りづらい状況下で契約が結ばれた場合

- 錯誤(勘違い)による意思表示があった場合

ぼったくりはこれらの条件に該当することが多いため、積極的に活用すべき制度です。

申請には期限があり、一般的には取引日から120日以内とされています。

ただし、カード会社によって期限や手続きが異なるため、できるだけ早期に申請することが重要です。

チャージバックを申請する際に必要な書類は、以下のとおりです。

- 取引の詳細がわかる資料

- 警察への相談記録

- 被害状況を示す証拠

特に、店員とのやり取りを録音したデータや、不当な料金請求の証拠があると、チャージバックの成功率は大幅に向上します。

カード会社が調査を行い、不正利用や詐欺的取引と認定されれば、支払った金額が返金されます。

ただし、必ずチャージバックが認められるわけではなく、証拠の質と量が重要な判断材料となることに注意が必要です。

弁護士による返金交渉・少額訴訟・民事訴訟

カード会社の制度で解決できない場合や現金で支払った場合は、法的手段を用いた回収を検討しましょう。

弁護士に依頼することで、専門的な法的根拠に基づいた交渉や訴訟手続きが可能になります。

まず、内容証明郵便による返金請求から始めます。

弁護士名義で法的根拠を明示した請求書を送付すると、店側が任意の返金に応じる可能性があります。

法的根拠としては、以下のとおりです。

- 錯誤による契約取消し

- 公序良俗違反による契約無効

- 不法行為による損害賠償請求

任意交渉で解決しない場合は、訴訟手続きに移行します。

被害額が60万円以下であれば少額訴訟を利用でき、1回の審理で素早い解決が期待できます。

それ以上の金額や複雑な事案では、通常の民事訴訟となります。

ただし、訴訟には時間と費用がかかるものです。

弁護士費用、裁判所への手数料、証拠収集費用などを考慮すると、被害額が少額の場合は費用倒れになるリスクがあります。

また、勝訴判決を得ても、相手方に支払い能力がなければ実際の回収は困難です。

近年では、同一店舗での被害者が複数いる場合に、集団訴訟の形で損害賠償請求を行うケースも見られます。

弁護士

弁護士個人では費用負担が困難でも、集団で行うことで実現可能になる場合があります。

カード会社に連絡する際の注意点と必要な証拠一覧

カード会社への連絡は、被害発覚後できるだけ早急に行うことが重要です。

時間が経過するほど、記憶があいまいになり、証拠の保全も困難になります。

連絡の際は、感情的にならず、事実を時系列順に整理して冷静に説明しましょう。

証拠として、次のような取引の存在を証明する資料が必要です。

- クレジットカードの利用明細

- レシートや領収書

- 店舗の名称・所在地・連絡先

被害状況を示す証拠も重要です。店員とのやり取りを録音したデータ、不当な料金表示の写真、脅迫的な発言の記録などがあれば、ぼったくりの事実を客観的に証明できます。

また、同行者がいれば、証人として証言してもらうことも有効です。

以下のような、第三者機関への相談記録も有力な証拠となります。

- 警察への被害届

- 警察への相談記録

- 消費生活センターへの相談記録

- 弁護士への相談記録

特に警察への相談記録があると、カード会社も真剣に対応してくれる傾向があります。

時系列を整理した被害状況報告書も作成しておきましょう。

いつ、どこで、誰から、どのような被害を受けたかを詳細に記録し、証拠となる資料と関連付けて整理します。

このように報告書を作成することで、カード会社の担当者も事案を正確に把握できます。

ぼったくり被害を警察から「民事不介入」と言われたら?

ぼったくり被害を警察に相談しても「民事のトラブルなので介入できません」と言われることがあります。

弁護士

弁護士しかし、適切なアプローチによって、警察を動かすことは可能です。

諦めずに戦略的に対応することが重要ですね。

「恐喝」や「暴行」があれば刑事事件になる

警察が「民事不介入」と言うのは、単純な料金トラブルと判断された場合です。

しかし、ぼったくりの現場では、往々にして刑事事件に該当する行為が行われており、これらを明確に主張することで警察の対応が変わります。

たとえば、恐喝罪(刑法第249条)は「暴行又は脅迫を用いて人を恐喝し、財物を交付させた」場合に成立します。

「払えないなら帰さない」「家族に連絡するぞ」「借金してでも払え」など、これらは明確な脅迫行為です。

暴行罪(刑法第208条)は相手に暴力を振るわなくても成立します。

たとえば、胸ぐらを掴む、肩を強く叩く、威圧的に近づくなどの「有形力の行使」があれば暴行に該当します。

怪我をしていなくても、物理的な接触があれば暴行罪の構成要件を満たします。

監禁罪(刑法第220条)は「不法に人の身体の自由を拘束した」場合に成立する犯罪です。

「支払うまで帰さない」と言われて店から出られない状況にされた場合は、典型的な監禁行為にあたります。

出入口を塞ぐ、ドアの前に立ちふさがる、などの行為も監禁に該当する可能性があります。

これらの事実を具体的に説明し、「料金トラブルではなく刑事事件です」と明確に主張することが重要です。

証拠を揃えて再度相談する

警察が動くかどうかは、証拠の有無に大きく左右されます。

単に「脅された」「暴力を振るわれた」と口頭で説明するだけでは不十分で、客観的な証拠を揃えて再度相談することが効果的です。

最も有力な証拠は、録音データです。

店員の脅迫的な発言、恫喝的な取り立ての様子、監禁的な状況での会話などが記録されていれば、警察も刑事事件として認定せざるを得なくなります。

「録音は違法では?」と心配する人もいますが、自分の身を守るための録音は法的に問題ありません。

物理的な暴行があった場合は、怪我の有無に関わらず診断書を取得しましょう。

外傷がなくても、医師に暴行を受けた旨を説明し、診断書に記載してもらうことで客観的な証拠となります。

また、暴行直後の写真(服装の乱れ、赤くなった皮膚など)も有効です。

脅迫の内容を、詳細に記録することも重要です。

誰が、いつ、どのような文言で脅したかを時系列で整理し、具体的な発言内容を文書化しておきます。

「家族を調べ上げるぞ」「職場にバラすぞ」などの具体的な脅し文句があれば、それらを正確に記録しておきましょう。

目撃者の証言も強力な証拠となります。

同行者がいれば証人として協力してもらい、店内の他の客や通行人で、事態を目撃した人がいれば、連絡先を聞いておきましょう。

警視庁の対応が違った判例や警察介入が有効だった例

2014年頃の新宿・歌舞伎町では多数のぼったくり被害が横行していましたが、当初警察は民事不介入を理由に消極的な対応を取っていました。

しかし、被害の深刻さを受けて警視庁は方針を転換し、積極的な介入を開始しました。

具体的には、ぼったくりが疑われる事案について、店舗従業員と客を切り離し、新宿署に同行して事情聴取する方針に変更されました。

この結果、歌舞伎町でのぼったくり被害は大幅に減少し、警察介入の有効性が実証されたのです。

この警視庁の対応について、店側が「警察官が違法に介入し、料金回収の機会を失わせた」として、東京都に対し損害賠償を求める訴訟を起こす事態となりました。

しかし、東京地方裁判所平成29年6月13日判決では、「警察官のとった対応に国家賠償法上の違法性はない」と明確に判断しています。

この判例により、ぼったくりが合理的に疑われる事案において、

「警察は民事不介入を理由として介入できない」とする態度は法的に誤りであることが確立されました。

現在でもこの判例は有効であり、警察が消極的な対応を取った場合の反論材料として活用できます。

実際に、この方針転換後は全国の警察署でも同様の対応が取られるようになり、ぼったくり被害者が警察署に駆け込むことで解決したケースも数報告されています。

消費生活センター/行政窓口との連携方法

警察が動かなくても、消費生活センターなどの行政窓口と連携することで状況を打開できる場合があります。

警察とは異なる観点から問題にアプローチするため、多角的な解決策を提供してくれます。

消費生活センターへの相談は、全国共通の「消費者ホットライン188番」で可能です。

ぼったくり被害も消費者被害の一種として扱われ、専門の相談員が対応してくれます。

相談記録は公的な記録として残るため、後に警察やカード会社との交渉においても活用できます。

都道府県や市区町村の消費者相談窓口も有効な相談先です。

地域の実情に詳しく、同様の被害事例や対処法についての情報を提供してもらえます。

また、悪質な店舗に対して行政指導が行われることもあり、その結果として、営業停止などの処分につながる可能性もあります。

ぼったくり防止条例が制定されている8都道府県(東京都、北海道、宮城県、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県)では、条例担当部署に直接相談することも可能です。

条例違反として行政処分の対象となれば、警察も動きやすくなります。

これらの行政窓口への相談記録を持って警察に再度相談すると、「複数の機関が問題視している事案」として扱われ、より真剣に対応してもらえる可能性が高くなります。

行政と警察の連携により、民事・刑事両面からの解決が期待できるでしょう。

相談する警察署の選び方とタイミング

同じ事案でも、対応する警察署や担当者によって対応が大きく異なる場合があります。

まずは、被害現場を管轄する警察署へ相談するのが基本となりますが、対応が消極的な場合には別の手を検討する必要があります。

各都道府県には警察本部の相談窓口や警察安全相談室が設置されており、そこに相談することで、より上級の判断を仰ぐことが可能です。

特に組織的なぼったくり被害では、捜査二課や組織犯罪対策課が担当する場合もあり、より専門的な対応が期待されます。

また、相談のタイミングも重要です。

被害直後の感情的な状態で相談するよりも、証拠を整理し、法的な争点を明確にしてから相談する方が効果的です。

ただし、時間が経過しすぎると記憶があいまいになってしまうため、1週間以内には相談することが望ましいでしょう。

なお、被害者が複数いる場合は、連名で告訴状を提出する方法も有効です。

個別の被害額が小さくても、組織的・継続的な犯行として認定されれば、警察も本格的な捜査に乗り出す可能性が高くなります。

ぼったくりに遭わないために知っておきたい予防策

ぼったくり被害は、事前の知識と準備で、防げる可能性が高くなります。

繁華街での飲食を安全に楽しむため、予防策を知っておくことが重要です。

弁護士

弁護士一度でも被害に遭えば、金銭的損失だけでなく精神的ダメージも大きくなるため、事前の備えが欠かせません。

どのように備えるのがいいのでしょうか?

客引きに絶対についていかない

路上で声をかけてくる客引きには、どんなに魅力的な条件を提示されてもついていってはいけません。

客引き行為自体が、風営法第22条および各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている違法行為です。

2022年の池袋事件では、客引きが「風俗店を紹介する」と声をかけて前金2万6千円を取り、系列店に案内してさらに3万9千円を請求する手口で逮捕されています。

また、2024年の歌舞伎町では、有名チェーン店の店員を装った客引きが、観光客を偽装店舗に誘導し、席料千円や休日料金を上乗せする事案が発生しました。

客引きの甘い誘い文句は、全て嘘と思っておくべきです。

違法行為を行っている時点で、その先にある店舗も悪質な営業を行っている可能性が高いと考えられます。

客引きに声をかけられた場合は、毅然とした態度で断り、近くの交番方向に歩くなどして、安全を優先する行動を心がけましょう。

看板の料金が不明確な店舗は避ける

入店前には、必ず料金表示の明確さを確認しましょう。

悪質な店舗ほど、意図的に料金をあいまいにして客を誘い込むものです。

避けるべき店舗の特徴を覚えておくと、ぼったくりの被害を防ぎやすくなります。

- 看板やメニューに具体的な料金が記載されていない

- 「リーズナブル」「応相談」などの曖昧な表現のみ

- 文字が小さすぎて読めない

- 照明が暗くて見えない

また、サービス料やチャージ料についても事前確認が必要です。

一般的な飲食店では10~20%程度ですが、ぼったくり店では50%や100%と設定されていることも珍しくありません。

入店時に「メニューを見せてください」「料金表はありますか」と確認し、あいまいな回答しか得られない場合は即座に退店しましょう。

正当な営業を行っている店舗であれば、料金について明確に説明してくれるはずです。

Googleマップの評価・口コミでチェックする

事前に、Googleマップやグルメサイトでの評価・口コミを確認しておくことが重要です。

実際の被害者が具体的な体験談を投稿していることが多く、被害を未然に防ぐ貴重な情報源となります。

検索時は「ぼったくり」「高額請求」「詐欺」「注意」などのキーワードで口コミ内容を確認しましょう。

「串2本とビール2杯で約9000円取られた」「頼んでいないお通しで8000円請求された」のような具体的な被害金額が記載されている口コミは信憑性が高く参考になります。

ただし、悪質店による評価操作にも注意が必要です。

極端に高評価のレビューばかり、評価が星1と星5に二極化、レビュー内容が似かよっている場合は、サクラレビューの可能性があります。

複数の情報源を総合的に判断し、少しでも疑わしい情報があれば避けるのが安全です。

出張・接待で利用する店舗は事前にリサーチしておく

ビジネスシーンでの繁華街利用は、プライベートとは異なるリスク管理が必要です。

特に出張先では土地勘がないため、ぼったくり被害に遭いやすい状況となることも少なくありません。

出張時の基本原則として、事前に信頼できる店舗をリサーチしておくことが重要です。

大手チェーン店、ホテル推奨の店舗、地元企業が実際に利用している店舗などを選択肢として準備しておきましょう。

実際に、愛知県名古屋市にある錦三地区では、2023年に「1セット3千円が84万円に」という事件が発生し、愛知県警への相談が、前年同期比約3倍に急増しています。

接待の場合は、相手方のメンツを考慮しつつも安全性を優先する必要があります。

高級感のある店舗でも、事前に料金体系を確認し、予算の上限を明確に伝えておくことで後のトラブルを防ぎやすくなります。

会社の経費で支払う場合は、必ず領収書を発行してもらい、明細が不明瞭な場合は説明を求めましょう。

マッチングアプリや出会い系サイト経由の誘いには警戒する

近年急増しているのが、マッチングアプリや出会い系サイトを悪用した、ぼったくりの手口です。

2025年の渋谷区事件では、複数のマッチングアプリ(障がい者向けアプリを含む)を悪用して54人から8000万円以上を搾取する組織的犯行が摘発されています。

典型的な手口は、アプリで知り合った女性から「行きたかった店がある」「いいお店を知っている」と特定の店舗を指定されるパターンです。

以下のようなケースでは、要注意です。

- 相手が美人すぎる

- 短期間のやり取りで会うことになる

- 相手から積極的に店を指定してくる

実際の事件では、女性が偽名でアプリに登録し、男性客を店に連れて行った後、店員役の共犯者と組んでトランプゲームをさせて大量の酒を注文させる手口が使われていました。

対策として、マッチングアプリで知り合ったばかりの相手とは、必ず自分が選んだ店で会うようにしましょう。

現金は最小限に留め、クレジットカードを携帯する

繁華街での飲食時は、現金を大量に持ち歩かないことが重要です。

現金を多く持っている人は、ぼったくり店にとって格好のターゲットとなります。

また、万が一被害に遭った場合、現金で支払ってしまうと後から取り戻すことは極めて困難です。

必ずクレジットカードを携帯し、支払いはカードで行うことを基本としましょう。

また、複数枚のカードを分散して持ち、利用限度額も事前に低く設定しておくことが大切です。

悪質な店舗では、1枚のカードの限度額を超えた場合、複数のカードを要求してくることもあるからです。

そのような要求には絶対に応じず、違和感を覚えたらすぐに警察に通報しましょう。

緊急時の対応について同行者と打ち合わせておく

複数人で繁華街を利用する場合は、事前に緊急時の対応について打ち合わせておくことが重要です。

誰がリーダーシップを取るか、どのような状況で店を出るか、警察への通報は誰が行うかなどを決めておきましょう。

特に、お酒を飲んで判断力が鈍った状態では、冷静な対応が困難になります。

シラフの人が一人でも残るようにするか、定期的に状況を確認し合う体制を作ることが大切です。

また、家族や会社の同僚など、現場にいない第三者の連絡先も共有しておくと良いでしょう。

万が一の際に、外部から助けを求めることができます。

スマートフォンの電池切れに備えて、モバイルバッテリーも携帯することをおすすめします。

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

ぼったくり被害は、適切な知識と対応によって防ぐことは可能です。

客引きには絶対についていかず、料金表示が不明確な店舗は避けましょう。

万が一被害に遭った場合は、証拠を確保して警察への通報をためらわず、クレジットカード払いなら支払い停止の抗弁やチャージバック制度を活用してください。

現金で支払ってしまっても諦めず、弁護士や消費生活センターに相談することが重要です。

事前の予防策こそが最も効果的な対処法であることを忘れずに、安全な夜の街を楽しみましょう。

足立高志 弁護士

大本総合法律事務所

〒100-0004

東京都千代田区大手町1-1-1

大手町パークビルディング8階

tel 03-5224-4555

fax 03-5224-4556

mail adachi@omoto.top

【経歴】

中央大学法学部卒

2007年弁護士登録

中小企業から個人の方まで幅広く対応しております。過去は変えられませんが、より良い未来となるよう、手助けができればと思っています。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------