「友人に貸したお金が返ってこない…」

「近隣住民との騒音トラブルが解決しない…」

「交通事故の示談交渉が進まない…」こうした民事トラブルに巻き込まれることは、決して珍しいことではありません。

そんなとき、「弁護士に依頼すべきか?裁判を起こすべきか?」と悩む方も多いでしょう。

しかし、「裁判は費用が高そう」「手続きが複雑で大変そう」「大げさすぎるかも」といった不安から、一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。

このような場合には「民事調停」という選択肢があります。民事調停は裁判の約半額の費用で利用でき、手続きも簡単で、多くの場合3ヶ月以内に解決します。年間約33,000件の利用実績があり、約60%のケースで話し合いによる解決を実現している制度です。ただし、相手が話し合いを拒否する場合や緊急性が高いケースでは効果が限定的になることもあります。

本記事では、民事調停の基本的な仕組みから費用、手続きの流れ、訴訟との違い、効果的な使い方について、詳しく解説していきます。

民事調停とは裁判所での話し合いによる紛争解決制度

「裁判は大げさだけど、一人では解決できない」

そんな時に多くの方が選んでいるのが民事調停です。 司法統計によると、令和元年度の民事調停事件の新受件数は3万2,919件となっており、決して珍しい手続きではないことがわかります。つまり、多くの方が民事調停によって実際に問題を解決しているということです。

特に注目すべきは成立率の高さです。民事調停では、約60%のケースで話し合いによる解決が実現しています。これは、裁判をしなくても解決できることを示すうえで、重要な数字といえるでしょう。

民事調停と裁判、紛争解決制度の違い-どれを選ぶべき?

トラブルを解決する方法には、複数の選択肢があります。「民事調停」「民事訴訟」「民間ADR」のそれぞれの特徴を理解し、あなたの状況に最適な方法を選びましょう。

3つの紛争解決制度の比較

| 項目 | 民事調停 | 民事訴訟 | 民間ADR |

| 実施主体 | 裁判所(国の機関) | 裁判所(国の機関) | 弁護士会・業界団体 |

| 費用(50万円の場合) | 2,500円 | 5,000円 | 機関により異なる |

| 解決期間 | 2~3ヶ月 | 6ヶ月~1年以上 | 1~3ヶ月 |

| 手続きの複雑さ | 簡単(本人対応可能) | 複雑(弁護士推奨) | 中程度 |

| 解決方法 | 話し合いによる合意 | 裁判官の判決 | 話し合いによる合意 |

| 効力 | 判決と同じ効力 | 判決 | 合意書(判決と同等ではない) |

| 強制執行 | 調停調書に基づいて可能 | 判決に基づいて可能 | 別途、債務名義の取得が必要 |

| 公開性 | 非公開 | 原則公開 | 非公開 |

どの制度を選ぶべき?判断のポイント

多くの一般的な民事紛争では、費用面と効力の面で民事調停が最も有利といえるでしょう。ただし、相手の協力度や事案の性質を慎重に見極めることが重要です。

迷った場合は、まず弁護士に相談して、あなたの具体的な状況に最も適した方法を検討することをおすすめします。なお、多くのケースで「まず調停を試してみて、だめなら訴訟」という段階的なアプローチが有効とされています。

民事調停を選ぶべきケース

民事調停を選んだほうが良いケースは、以下のとおりです。

- 費用を安く抑えたい場合

- 相手との今後の関係も考慮したい場合

- 証拠は不十分だが一定の根拠がある場合

- 公的な手続きによる安心感を求める場合

- 調停調書による強制執行の可能性を確保したい場合

民事訴訟を選ぶべきケース

民事訴訟を選んだほうが良いケースは、以下のとおりです。

- 明確な証拠があり勝訴の見込みが高い場合

- 相手が話し合いに一切応じない場合

- 法的な権利関係を明確にしたい場合

- 調停で解決しなかった場合

民間ADRを選ぶべきケース

民間ADRを選んだほうが良いケースは、以下のとおりです。

- 特定の業界特有の専門知識が必要な場合(建築、医療など)

- より迅速な解決を求める場合

- 相手方が民間ADRでの解決に同意している場合

- 業界内での評判を考慮したい場合

民事調停はどんな争いができるか

下記はあくまで一例ですが、民事調停は民事に関する紛争を取り扱います。

- 金銭の貸し借り

- 給料の未払い

- 交通事故の賠償請求

- 知的財産権

- 公害、日照権

- 近隣関係のトラブル

- 家賃や敷金等のトラブル

なお、離婚や相続といった家庭内の紛争については民事調停ではなく、家庭裁判所での家事調停で取り扱います。

民事調停のメリット・デメリット

メリット

手続きが簡単

申立書に必要事項を記入し提出するだけで申立てができます。

法律的な知識がなくても作成できるため、弁護士等へ依頼しなくても、一人で作成可能です。

費用が安い

対象のトラブルの額に応じて裁判所に納める手数料が決まりますが、訴訟と比べると遥かに安く済みます。

例えば、50万の支払いを求める場合、訴訟では5,000円、調停では2,500円となります。

解決までの時間が短い

調停はポイントを絞って話し合いをするため、通常2~3回の調停期日が開かれ、多くの場合3か月以内に調停が成立するなどして解決し、終了します。

プライバシーが守られる

民事調停は非公開で行われるため、第三者に知られたくないことも安心して話すことができます。

(訴訟と比べて)円満に解決できる

民事調停は、裁判のように法と証拠によって判決が下されるのではなく、当事者双方が話し合い最終的に双方の合意によって調停が成立します。そのため、比較的円満に解決できます。

デメリット

相手方が欠席することがある

調停への出席は強制ではありません。そのため、相手方が欠席すると話し合いは行われず、その日は終了することになります。

繰り返し欠席した場合、調停での解決が困難とみなされ、調停の手続自体が終了することになります。

双方の合意がなければ解決しない

調停はあくまでも話し合いによって双方が合意し解決するための手続きです。そのため、どちらか一方が合意しなければ調停は不成立になり終了します。

調停期日は平日の10時~17時のみ

裁判所が開廷しているのが平日の10時~17時の間です。平日の日中に仕事をしている場合、仕事を休む必要があります。

この点でも、相手方が欠席する可能性は小さくないと言えるでしょう。

民事調停は意味ない?効果的な使い方

「民事調停は意味がない」と言われることがありますが、それは使い方次第です。

民事調停が効果を発揮するのは、相手との関係を今後も維持したい場合です。例えば、近隣住民とのトラブルや親族間の金銭問題では、法廷で争うよりも話し合いによる解決の方が長期的にメリットがあります。

また、証拠が不十分だが一定の根拠がある場合も、調停は有効な選択肢となります。訴訟では証拠不足で敗訴する可能性があっても、話し合いなら相手が事実を認めて和解に応じることも少なくありません。

一方で、相手が明らかに話し合いを拒否している場合や、法的に明確な証拠がある場合は、最初から訴訟を選択した方が効率的でしょう。特に緊急性が高いケースでは、調停の悠長な手続きを待っている余裕がない場合もあります。

民事調停は弁護士が必要?

民事調停手続きは最初から最後まで手続きが簡単にできるため、弁護士への依頼は必要とはいえません。

しかし、最低限不利な決着とならないための相談は必要といえます。

また、弁護士へ相談することによって、訴訟にした方が良いか民事調停の方が良いかという点でアドバイスをもらうことも期待できます。

民事調停の効力

調停調書の法的効力

話し合いによって双方が合意に至った場合、調停が成立し合意内容が調停調書に記載されます。

この調停調書は非常に強力な効力を持っており、裁判の判決と全く同じ法的効力があります。具体的には、以下のような効力があります。

- 【既判力】同じ事項について再度争うことはできません。

- 【執行力】相手が約束を守らない場合、強制執行が可能です。

- 【形成力】権利関係を確定的に変更する効力があります。

強制執行の具体的な手続き

調停調書に基づく強制執行は、通常の判決による強制執行と全く同じ手続きで行えます。

相手が調停で合意した内容を履行しない場合、以下の強制執行が可能です。

- 【債権執行】相手の給料や銀行預金の差し押さえ

- 【不動産執行】相手の不動産の差し押さえと競売

- 【動産執行】相手の動産(車など)の差し押さえ

重要なのは、調停調書があれば改めて訴訟を起こす必要がないということです。調停で合意した時点で、既に「勝訴判決」を得たのと同じ状態になるのです。

調停調書の作成と確認のポイント

調停が成立する際は、調停委員会が合意内容を調停調書に正確に記載します。

この際、以下の点を必ず確認しましょう。

- 支払い金額や期限が明確に記載されているか

- 履行しなかった場合の条件が明記されているか

- 双方の住所・氏名に間違いがないか

一度作成された調停調書の内容を変更するのは困難なため、成立の際は内容をしっかりと確認することが大切です。

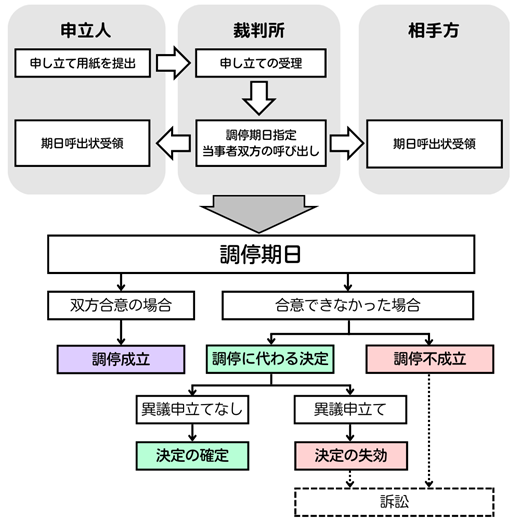

民事調停の流れ

民事調停の手続きは、申立から解決まで一般的に2~3ヶ月程度で完了します。各段階でのポイントを理解しておくことで、スムーズに手続きを進められるでしょう。

事前準備が成功の鍵を握る

民事調停を申し立てる前の準備が、その後の成否を大きく左右します。特に重要となる準備は、相手との交渉経過をすべて記録として残しておくことです。

電話での会話内容やメールのやり取り、直接面談した際の内容などを時系列で整理しておきましょう。これらの記録は、調停委員に経緯を説明する際の重要な資料となります。

調停委員は、事情を知らない第三者です。そのため、これまでの経過を正確に伝えなければなりません。また、争いの原因となった契約書や領収書、写真や図面などの証拠書類も、事前に整理しておきましょう。

申立手続きの具体的な進め方

ここでは、民事調停の申立て手続きの進め方について解説します。

まず、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立書を提出します。申立書は裁判所の窓口で入手するか、裁判所のWebサイトからダウンロード可能です。

[民事調停で使う書式 |裁判所](https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_minzityoutei/index.html)

申立書には、当事者の住所・氏名、紛争の内容、求める解決内容などを具体的に記載します。法律用語を使う必要はなく、事実関係を分かりやすく記述することが大切です。申立書は裁判所用の正本1部と、相手方の人数分の副本を作成して提出する必要があります。

申立時には、手数料(収入印紙)と郵便切手代も併せて納付します。手数料は請求額に応じて決まり、郵便切手代は当事者数によって変わりますので、事前に管轄の簡易裁判所に確認しておきましょう。

調停期日呼出から第1回期日まで

申立書が受理されると、裁判所で調停委員会が構成され、第1回調停期日が決定されます。通常、申立から1~2ヶ月以内で期日が指定され、申立人と相手方の双方に期日呼出状が送付されます。

呼出状を受け取ったら、調停期日までに主張したい内容を整理しておきましょう。法的な書面を作成する必要はありませんが、話したいポイントをメモにまとめておくと、当日慌てずに済みます。また、解決に向けてどの程度まで譲歩できるのか、事前に検討しておくことも重要です。

持参するものは、身分証明書や印鑑、筆記用具や事前に準備した資料です。

調停期日当日の実際の流れ

調停期日当日は、指定時間の15分前には裁判所に到着しておきましょう。受付で手続きを済ませた後、待合室で呼び出しを待つことになります。

民事調停では、申立人と相手方が直接顔を合わせることはありません。調停委員が交互に別々の部屋で話を聞く方式が基本です。まず申立人から30分程度話を聞き、次に相手方から同様に話を聞き、この流れを繰り返しながら解決点を探っていきます。

調停委員からは「なぜこのような問題が起きたのか」「どのような解決を望んでいるのか」「相手方の提案についてどう思うか」といった質問をされることが一般的です。

2回目以降の調停期日と解決への道筋

第1回の調停で解決に至らない場合、約1ヶ月後に第2回調停期日が設定されます。2回目以降では、第1回で出た論点を踏まえ、より具体的な解決案が検討されることになります。

この段階では、調停委員会から和解案が提示されることもあるでしょう。提示された案については、その場で即答する必要はありませんので、持ち帰って検討することも可能です。

ただし、あまり時間をかけすぎると、相手方の気持ちが変わってしまう可能性もありますので、迅速な判断も求められます。多くの場合、2~3回の期日で調停の成否が決まります。

調停不成立時の選択肢

話し合いがまとまらず、調停不成立となった場合でも、いくつか対応策はあります。まず、裁判官が「調停に代わる決定」を出す場合があります。これは、調停委員の意見を聞いた上で、裁判官が妥当と思われる解決案を決定するものです。

この決定に対して2週間以内に異議申立てがなければ、調停成立と同じ効力を持ちます。一方、異議申立てがあれば決定は効力を失い、手続きは振り出しに戻ります。

調停が完全に不成立となった場合は、改めて民事訴訟を起こす必要があります。ただし、調停申立ての日から2週間以内に訴訟を提起すれば、調停申立て時に訴訟を起こしたものとみなされ、すでに支払った手数料も通算されるため、経済的な無駄にはなりません。

解決までの期間と費用の実際

民事調停の解決までの期間は、事案の複雑さや当事者の協力度によって変わりますが、一般的には申立から解決まで2~3ヶ月程度です。第1回調停期日は申立から1~2ヶ月以内に設定され、その後は月1回程度のペースで期日が開かれます。

費用については、手数料と郵便切手代が基本的な負担となります。たとえば、50万円の請求であれば手数料2,500円、郵便切手代2,600円程度で、合計5,000円強の費用で手続きが可能です。弁護士に依頼しない場合は、これ以外に大きな費用はかかりません。

ただし、裁判所までの交通費や、資料のコピー代などの実費は別途必要です。遠方の裁判所に何度か通う必要がある場合は、それに伴う費用も考慮しておくことが重要です。

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

民事調停は手続きの簡易さ、解決までの早さから、自分一人で行える法的手続きといえますが、相手が合意しなければ話し合いの場を持つこともできません。

相手に多少の知識があれば平然と欠席され、自分の時間を無駄に失うことになります。

適切な法的主張とその主張を裏付ける証拠を持っていれば、無駄になる可能性がある手続きを選択する必要はないので、訴訟に切り替えた方が良いケースも少なくありません。

また、相手方からすると、「訴訟」ではなく「調停」ということは「確たる証拠を持っていない」「主張が法的に成り立っていない」と捉えられる可能性もあります。訴訟でなく民事調停を利用したい場合は、まず弁護士に相談し、どのように進めて行くのが良いか計画を立てるようにしましょう。

あらかじめ弁護士保険などで、今後の様々なリスクに備えておくことをおすすめします。

木下慎也 弁護士

大阪弁護士会所属

弁護士法人ONE 代表弁護士

大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル12階

06-4797-0905

弁護士として依頼者と十分に協議をしたうえで、可能な限り各人の希望、社会的立場、その依頼者らしい生き方などをしっかりと反映した柔軟な解決を図ることを心掛けている。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------