「弁護士に相談したのに、依頼した案件が全く進んでいない」

「委任契約書に記載のない高額な報酬を請求された」

「弁護士から『必ず勝てる』と言われたのに全面敗訴してしまった」

このような、弁護士とのトラブルに巻き込まれていませんか?

弁護士は、法律の専門家として高い信頼を寄せられる職業です。

しかし、残念ながら一部には、依頼者の利益を損なう問題のある弁護士も存在します。

弁護士による横領、利益相反、虚偽説明、事件放置などの職業倫理違反は実際に発生しており、毎年多数の懲戒処分事例が報告されています。

しかし、事前に問題のある弁護士の特徴を知り、適切な対処法を身につけておくことで、こうしたトラブルは避けることが可能です。

本記事では、実際の懲戒事例をもとに問題のある弁護士の見分け方、依頼時の注意点、トラブル発生時の対処法について、詳しく解説していきます。

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

弁護士がやってはいけない法律・倫理違反とは

弁護士は「弁護士職務基本規程」という厳格なルールに従って業務を行わなければなりません。

この規程は、かつて「弁護士倫理」と呼ばれていたもので、弁護士が守るべき行動規範を詳細に定めています。

具体的にはどのような行動がNGなのでしょうか?

弁護士

弁護士ここでは基本の5つを紹介します。

依頼者の金銭横領

弁護士による依頼者の金銭横領は、職業倫理に違反する重要な問題です。

以下で、金銭横領の具体的な事件を2件紹介します。

時期:2017年~2025年

概要:岡山県弁護士会において、横領事件が発生。

弁護士が依頼人に支払うべき養育費・慰謝料計約920万円を、自身の事務所・個人口座に無断で入金。

これにより、弁護士は業務停止3か月の懲戒処分を受けた。

弁護士は横領した理由を、「事務所の経費の不足を補うためだった」と説明していますが、これは決して正当化してよい理由にはなりません。

時期:2022年~2025年

概要:愛媛弁護士会において、弁護士が法テラスの無料法律相談を複数回実施したかのように虚偽書類を作成し、相談料を不正に受領した事例が発生。

実際には1回(5,500円分)のみの相談実績しかなく、7回分は未払いの状態。

事態発覚後、弁護士会の聞き取りに対して書類偽造を認めたため処分が確定、これにより業務停止1か月の処分が下された。

このような報酬金詐取は、金額の大小に関わらず、依頼者の信頼を裏切る重大なルール違反として厳しく処分されます。

依頼者から預かった金銭は、弁護士にとって大切に扱うべきものであり、これを私的に流用することは弁護士の根本的な使命に反する行為です。

利益相反行為

職業倫理に違反する重要な問題であり、また依頼者の信頼を失う行為として、同一事件で対立する当事者双方を代理することは明確に禁止されています。

以下で、具体的な懲戒事例を紹介します。

時期:2024年

概要:宮崎県弁護士会において、刑事事件で共犯関係にあるA・B両名の私選弁護人となった弁護士が、利益相反が明らかになっても辞任せず、受任を継続したため戒告処分を受けた。

依頼人Bが「自分は調書作成段階で嘘の供述をした」と告白したことで発覚。

弁護士が共犯者Aの利益を擁護しているのではないかと疑念を示した時点で辞任すべきでしたが、適切な対応を怠ったのです。

時期:2023年

概要:兵庫県弁護士会では、ある弁護士が会社Aの代表者に対し、医療法人Bへの保証金返還義務を免れる法的方策を助言。

それにもかかわらず、後にそのB法人側の代理人となってA社に対する保証金返還の請求訴訟を提起したことで、戒告処分となった。

かつて助言を行った依頼者に不利益を及ぼす「鞍替え」行為は、依頼者の信頼を根本から損なう背信行為とみなされます。

守秘義務違反

弁護士には依頼者から得た情報について、厳格な守秘義務が課せられています。

この義務は弁護士という職業の根幹をなすものであり、違反すれば重い懲戒処分の対象となります。

守秘義務違反は、依頼者の個人情報や事件の内容を第三者に漏らす行為だけではありません。

SNSでの不用意な投稿や、事務所内での情報管理体制の不備によっても発生する可能性があります。

特に現代では、電子メールやクラウドサービスの利用が増加しており、デジタル情報の取り扱いには細心の注意が必要です。

依頼者との会話内容、提供された資料、事件の進行状況など、すべての情報が守秘義務の対象となります。

守秘義務は弁護士の死後も継続する永続的な義務であり、この重要性を軽視することは許されません。

違法な依頼の受任

弁護士は違法行為を助長する業務を受任してはなりません。

弁護士は社会正義の実現という崇高な使命を担う存在です。

そのため、脱税スキームの提案、犯罪の隠蔽、マネーロンダリングへの協力など、違法行為を助長する業務を受任することは職業倫理に反します。

たとえ高額な報酬が提示されても、法律専門職としての社会的責任を放棄することは許されません。

違法な依頼の受任は、弁護士個人の問題にとどまらず、弁護士制度全体への信頼を失墜させる重大な問題となります。

虚偽説明

弁護士による虚偽説明は、職業倫理違反です。

中でも「必ず勝てます」などと断言し、勝訴や有利な解決を約束するような「結果保証」は明確に禁止されています。

具体的な懲戒事例として、2014年に兵庫県弁護士会が処分した案件があります。

時期:2014年

概要:神戸市の区画整理事業を巡る損害賠償訴訟において、実際には1億5,000万~3億5,000万円での和解が妥当と判断していたにもかかわらず、弁護士が依頼者に対し「損害額は7~8億円、勝訴見込みは7~8割」と誤解を与える過大な見通しを説明。

結果的に、訴訟は一審・控訴審とも依頼者が全面敗訴。依頼者に大きな損失と精神的負担を与える結果となり、弁護士は戒告処分を受けた。

さらに深刻な事例として、2023年に神奈川県弁護士会で処分された案件もあります。

時期:2023年

概要:弁護士が、建物明け渡し訴訟を提起せず放置したままで依頼者に「勝訴した」と虚偽報告し、自作の偽の判決書面(主文部分)を送付した。

結果として、弁護士が業務停止2年の重い処分を受けた。

これは、依頼者が弁護士会に相談したことで発覚しました。

この弁護士は、他の別件訴訟でも当事者や裁判所と連絡を絶ち、事件を放置していたことも判明しています。

このような悪質な虚偽報告は、弁護士への信頼を根底から覆す、極めて重大な非行行為と言えるでしょう。

弁護士営業活動における禁止行為

弁護士は品位ある行動を求められる職業であり、通常の営利団体とは異なる厳格な営業規制が課せられています。

弁護士

弁護士弁護士法や弁護士職務基本規程により、積極的な営業活動には多くの制約があります。

弁護士にはいろいろな制約があるのですね。

非弁提携

非弁提携は、弁護士が注意すべき禁止行為の一つです。

弁護士が、このような非弁活動を行う者と結託することを「非弁提携」と言い、法律で厳しく禁止されています。

弁護士法第27条には「弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されている」と明記されています。

非弁提携の例

- 事件屋と呼ばれる者から案件の紹介を受けて報酬を支払う

- 整理屋や示談屋などの非弁業者と協力関係を築く

また、法律事務所の看板を貸与したり、名義を利用させたりすることも禁止対象となります。

これらの行為は案件欲しさや報酬目的で行われることが多いものの、非弁護士による法律業務への関与を許す非弁提携に該当します。

非弁提携は弁護士制度の根幹を揺るがす重大な違反行為です。

そのため、弁護士会による厳格な監視と処分の対象となっています。

もしも発覚した場合は、戒告や業務停止だけでなく、最悪の場合は退会命令(事実上の除名)といった重い懲戒処分が科されることもあります。

飛び込み営業・特定事件の勧誘

弁護士には品位ある行動が求められており、一般的な営業活動として行われる「飛び込み営業」は明確に禁止されています。

特に特定の事件に関して、直接法的サービスを勧誘する場合、たとえばテレビのニュースなどで大きく報道された事件の当事者に対して、郵便物を送付したり、直接訪問したりする行為は厳格に禁止されています。

違反した場合は懲戒処分の対象となります。

ただし、公益性が認められ、所属弁護士会の承認を得た場合は、例外的に特定事件の勧誘が許可される場合があります。

しかし、このような例外は極めて限定的であり、個々の弁護士が独自の判断で行うことは認められません。

紹介料の授受

弁護士による紹介料の授受は、明確に禁止されている行為です。

もしも違反した場合は懲戒処分の対象となります。

紹介料の授受が問題となるケースは多岐にわたります。

他の弁護士から事件の紹介を受けた際に謝礼金を支払ったり、逆に他の弁護士に事件を紹介した際に紹介料を要求したりする行為が典型例です。

また、司法書士、税理士、不動産業者などの他士業や一般事業者との間で紹介料の授受を行うことも禁止されています。

現実問題として、善意で紹介を申し出る依頼者も少なくありません。

しかし、そのような場合でも紹介に対する金銭的謝礼を申し出られた際には、弁護士職務基本規程を遵守する観点から、辞退する必要があります。

紹介料の授受は弁護士の独立性と公正性を損なう行為として、厳格に規制されています。

事件の誘発・煽動

弁護士による事件の誘発や煽動も、重大な禁止行為の一つです。

弁護士職務基本規程では、弁護士が自ら事件が起こるように誘導し、その案件を引き受ける行為を禁止しています。

これは弁護士の本来の使命である紛争解決に反する行為であり、社会の平和と秩序を乱すものとして厳しく規制されているのです。

具体的には、当事者間の対立を煽って訴訟に発展させたり、本来であれば話し合いで解決できる問題を意図的に複雑化させたりする行為が該当します。

また、依頼者に対して不要な法的手続きを勧めたり、相手方への過度な攻撃的姿勢を促したりすることも問題となる可能性があります。

弁護士は紛争の予防と適正な解決を図ることが本来の役割です。

そのため、新たな紛争を作り出すことは職業倫理に反します。

このような事件誘発行為を行った弁護士は懲戒処分の対象となり、場合によっては重い処分を受ける可能性があります。

品位を失う広告・宣伝行為

弁護士法第56条第1項により、弁護士は「品位を失うべき非行」を行ってはならないと定められており、広告・宣伝活動においても品位の保持が強く求められています。

過度に派手な広告や、依頼者の不安感を煽るような宣伝文句、競合他者を中傷するような内容の広告は禁止されています。

また、虚偽や誇大な広告表現も品位を失うとして問題視される行為です。

実績を偽って表示したり、成功事例のみを強調して失敗事例を隠したりする行為は、依頼者に誤解を与える不適切な宣伝として懲戒処分の対象となる可能性があります。

インターネット時代の現在では、ホームページやSNSでの情報発信も広告・宣伝活動の一環として規制の対象となります。

弁護士は常に品位ある表現を心がけ、社会から信頼される職業人としての自覚を持って情報発信を行う必要があります。

依頼者が注意すべき「弁護士に頼むときのポイント」

問題のある弁護士による被害を避けるには、依頼者側も正しい知識を持ったうえで、対策を講じることが重要です。

どのようなことに注意すればよいのでしょうか?

弁護士

弁護士以下のポイントを押さえることで、信頼できる弁護士との関係を築けます。

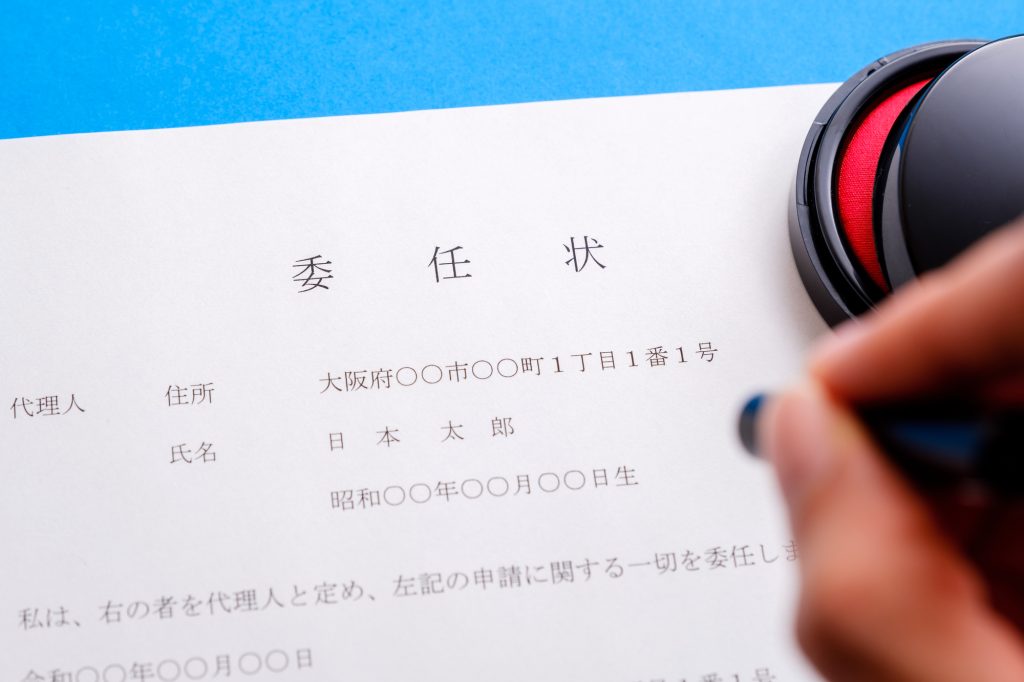

委任契約書を必ず作成する

弁護士に業務を依頼する際に、もっとも重要となるのが、委任契約書の作成です。

法律相談や書類作成の場合を除き、弁護士に正式に依頼する際は、必ず書面による契約を取り交わす必要があります。

これを怠ると、費用や業務範囲をめぐる深刻なトラブルの原因となります。

中には、委任契約書に明記されていない多額の報酬金を請求したり、依頼者からの了承なく相手方から受領した金額のうち報酬金として勝手に差し引いたりする、悪徳な弁護士も存在します。

委任契約書には、事件の内容、弁護士の職務範囲、報酬の計算方法、支払時期、実費の負担方法などを明確に記載すべきです。

口約束だけで依頼を進めることは絶対に避けましょう。

契約内容が曖昧な場合、後から高額な追加費用を請求されたり、想定外の業務範囲の拡大を迫られたりするリスクがあります。

もしも委任契約書を作成してもらえず不安を感じるようであれば、すぐにお近くの弁護士会を検索して相談されることをお勧めします。

また、契約書の内容について疑問や不安がある場合は、納得できるまで説明を求めることが大切です。

初回相談時に弁護士の資質をチェックする

初回相談は弁護士の資質を見極めるうえで、絶好の機会です。

この段階で適切な説明を行わない弁護士とは相性が合わない可能性があります。

特に注意すべきは、過度に楽観的な見通しを示す弁護士です。

「必ず勝てる」「勝訴率100%」などと結果を保証する発言は、弁護士職務基本規程に違反しており、このような弁護士は避けるべきです。

信頼できる弁護士は、事件の見通しについて慎重で現実的な説明を行います。

たとえば「確実とは言い切れませんが、こうした主張には十分な法的根拠があり、争う価値はあると思います」というような説明が理想的です。

また、リスクやデメリットについても隠さずに説明し、複数の選択肢を提示してくれる弁護士を選びましょう。

費用についても、透明性のある説明が必要です。

着手金、報酬金、実費の内訳を明確に示し、追加費用が発生する可能性についても事前に説明する弁護士を選ぶべきです。

質問に対して曖昧な回答しかしない、急かすような態度を取る、高圧的な姿勢を見せる弁護士は避けましょう。

長期間弁護士と連絡がつかない場合の対処法

弁護士と連絡が取れない状況は、依頼者にとって大きなストレスです。

多忙な弁護士が多いので、ある程度時間がかかるのはやむを得ないという考え方もありますが、こちらから用件があって連絡をしたにもかかわらず、1週間連絡が取れないのは対応として遅く、1ヶ月以上連絡がつかない場合は明らかに不適切とされています。

連絡がつかない場合、まずは複数の連絡手段を試してみましょう。

電話がつながらなくても、FAXやメールでなら対応できる弁護士も少なくありません。

普段使用していない手段も含めたアプローチを検討してください。

それでも連絡が取れない場合は、弁護士事務所に直接訪問する、手紙などで連絡を求める、といった手段も考えられます。

色んな方法を試しても長期間、連絡が取れない場合は、その弁護士が所属する弁護士会への相談がおすすめです。

弁護士会では、このような問題に対して指導や調停を行う体制が整っています。

特に重要な期限が迫っている場合や、他の当事者に迷惑をかける可能性がある場合は、迅速な対応が必要です。

弁護士との信頼関係が回復困難と判断される場合は弁護士の変更も検討し、新たな弁護士へ引き継ぐ準備も進めるべきです。

事前の情報収集と弁護士選択のポイント

弁護士選びにおいては、事前の情報収集が欠かせません。

インターネット上での評判調査、同業他社や知人からの紹介、複数の弁護士との面談比較など、様々な角度から情報を収集することが重要です。

特に、以下の項目を確認する必要があります。

- その分野の経験や実績

- 過去の懲戒歴の有無

- 事務所の規模や体制 など

弁護士の所属弁護士会は「弁護士情報検索」で調べることが可能で、基本的な経歴や専門分野を確認できます。

また、初回相談時には、類似事件の取り扱い経験、想定される解決期間、成功の見込み、リスク要因などについて具体的な質問を行い、回答内容から弁護士の実力や誠実さを判断することが大切です。

複数の弁護士と相談すると、提案内容や費用を比較検討できるようになり、より自身に合った弁護士を見つけられます。

可能であれば安易に最初に会った弁護士に決めるのではなく、時間をかけて慎重に選択することが、後のトラブル防止につながります。

弁護士の問題行為を見つけた際の対処法

弁護士による不適切な行為を発見した場合、泣き寝入りする必要はありません。

弁護士

弁護士弁護士会には複数の相談・救済制度が整備されており、適切な対処が可能です。

まず、どこに、どのような報告をすべきでしょうか?

弁護士会の市民窓口に相談・通報する

全国の弁護士会には、弁護士の活動に関する苦情などを受け付ける「市民窓口」が設けられています。

弁護士の行動に疑問や不満を感じた場合は、まず市民窓口を利用するとよいでしょう。

ここでは、弁護士による問題行為があった場合の相談・通報を無料で受け付けています。

弁護士の活動で納得できないことがあった場合には、まずその弁護士が所属する弁護士会の市民窓口にご相談ください。

市民窓口は単なる苦情受付窓口ではなく、問題の性質や深刻度に応じて、適切な解決手段を案内する機能を担っています。

経験豊富な担当者が、弁護士の行為について客観的な評価を行い、「これは職業倫理違反にあたるのか」「どのような対処法があるのか」といった疑問に対して専門的なアドバイスを提供してくれます。

弁護士

弁護士相談内容の秘密は厳格に守られるため、依頼者は安心して相談できます。

軽微な問題であれば市民窓口から直接弁護士に対して指導が行われる場合もあり、問題の早期解決につながるケースもあります。

一方で、より深刻な問題の場合は、紛議調停や懲戒請求など、次の段階へ進むための具体的な案内を受けることも可能です。

相談時には具体的な事実関係を整理し、関連する書類を準備しておくと、より的確なアドバイスを受けられます。

金銭トラブルは紛議調停制度を活用

報酬金や費用に関するトラブルが発生した場合は「紛議調停制度」の利用を検討しましょう。

たとえば、「契約時の説明と異なる高額な報酬を請求された」「弁護士の辞任・解任を巡って話がまとまらない」といったトラブルについては、弁護士会が介入して解決方法を探る「紛議調停」を利用できます。

全国すべての弁護士会には、紛議調停委員会が設置されており、当該弁護士が所属している弁護士会に紛議調停の申し立てを行うことで、手続きを開始できます。

弁護士

弁護士調停委員は中立的な立場で、当事者間の話し合いを仲介します。

この制度は裁判よりも迅速で費用負担が軽く、当事者双方が納得できる解決策を模索することを目的としています。

なお、紛議調停は裁判所のように強制力のある判断を下すものではありません。

しかし、専門知識を持つ調停委員の助言により、報酬金の減額、返金、委任契約の解釈といった、具体的な争点について専門的な観点から話し合いが行われます。

調停が成立すれば、双方が合意した内容に従って解決できますし、調停不成立の場合でも、その後の法的手続きの参考になる有益な情報を得られます。

重大な違反行為には懲戒請求を検討

弁護士による重大な職業倫理違反や法令違反が認められる場合は、懲戒請求を検討する必要があります。

弁護士に対する懲戒の請求は、誰でもできます。

その弁護士が所属する弁護士会に請求できる、広く市民に開かれた制度です。

懲戒処分には、違反行為の重大性に応じた4段階の種類があります。

- 戒告

弁護士に反省を求め、戒める処分 - 2年以内の業務停止

弁護士業務を行うことを禁止する処分 - 退会命令

弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなる。ただし、弁護士となる資格は失わない - 除名

弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなる。さらに、3年間は弁護士となる資格も失う

ただし、懲戒請求は、あくまで「弁護士に懲戒の事由があると思料するとき」に限定されており、根拠のない請求は不法行為として損害賠償責任を問われる可能性があります。

また懲戒の事由があったときから3年を経過した場合懲戒の手続を開始することができないとされており、一定の時効も設けられています。

弁護士

弁護士弁護士の問題行為を発見したら速やかに行動することが重要です。

また、懲戒請求を検討する前に、市民窓口や他の弁護士に相談し、懲戒事由に該当するかどうかを慎重に判断しましょう。

セクハラ・差別的取扱いの専門相談

日本弁護士連合会では『性別による差別的取扱い等の防止に関する規則』を定めており、弁護士によるセクシュアル・ハラスメントや性別による差別的取扱いが発生した場合、適切に対処する制度が設けられています。

この専門相談制度では、被害者のプライバシーを尊重しているため、デリケートな内容についても相談が可能です。

相談員は専門的な研修を受けており、被害者の心理的負担に配慮しながら、具体的な解決策を提示してくれます。

弁護士

弁護士一般的な市民窓口では相談しにくい内容でも、専門相談員であれば安心して相談できるはずです。

セクハラや差別的取扱いといった問題は、被害者が声を上げにくい性質があります。

しかし、一人で抱え込まずこのような制度を活用し、誰かに相談することが、問題解決の第一歩となります。

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

弁護士選びで失敗しないためにも、事前に基本的な知識と適切な対処法を身につけておくとよいでしょう。

残念なことに、横領や利益相反、虚偽説明といった重大な職業倫理違反を行う問題のある弁護士は存在していますが、これらの特徴を理解しておくことで被害を未然に防ぐことが可能です。

弁護士と契約する際は、委任契約書の作成を怠らないこと、初回相談時の対応や説明内容を慎重に見極めること、連絡が途絶えないような連絡手段の確保等が求められます。

依頼者側も、主体的な姿勢で弁護士との関係を築くことが重要です。

万が一問題が発生した場合でも、市民窓口への相談、紛議調停制度の活用、必要に応じた懲戒請求など、段階的な救済手段が整備されています。

慎重な弁護士選びとトラブルに備えた正しい知識を持つことで、安心して法的サービスを受けられる環境を自ら築いていきましょう。

木下慎也 弁護士

大阪弁護士会所属

弁護士法人ONE 代表弁護士

大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル12階

06-4797-0905

弁護士として依頼者と十分に協議をしたうえで、可能な限り各人の希望、社会的立場、その依頼者らしい生き方などをしっかりと反映した柔軟な解決を図ることを心掛けている。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------