松本 隆 弁護士

横浜二幸法律事務所

会社が残業代を払ってくれない

不当に解雇された

職場でハラスメントを受けている

労災を隠蔽されそうになっている

こうした労働問題に直面したとき、多くの方が「どこに相談すればいいのか」「労働基準監督署に行けば解決するのか」と悩んでいます。労働基準法違反の可能性がある問題を放置すると、あなたの権利が守られないだけでなく、他の従業員も同じ被害を受け続けることになります。

労働問題の相談窓口は複数ありますが、それぞれ対応できる内容や権限が異なります。労働基準監督署は賃金不払いや長時間労働など労働基準法違反に関する相談に対応しますが、明確な証拠がないと動いてもらえないケースも多く、平日日中しか開いていません。

一方、都道府県労働局の総合労働相談コーナーは、あらゆる労働問題の初期相談に対応し、適切な窓口への案内や助言を受けられます。効果的に相談するには、労働時間の記録、給与明細、就業規則、ハラスメントの証拠など、可能な限りの資料を準備し、何について相談したいのかを明確にしておくことが重要です。

本記事では、労働問題の種類別の相談窓口の選び方、相談前に準備すべき書類と効果的な相談方法、労働基準監督署などを動かすための具体的なポイント、相談後の流れと解決までの期間について、労働トラブルに詳しい弁護士監修のもと、解説していきますので参考になれば幸いです。

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

労基署など公的相談窓口で相談できること【相談窓口の選び方】

労働問題の相談というと、労働基準監督署(労基署)がまず頭に浮かぶのではないでしょうか。

しかし、より適切な解決につなげるために、相談内容に応じた窓口選びが重要です。

労働基準監督署が効果的な相談内容

- 残業代未払い(実労働時間の証拠がある場合)

- 違法な長時間労働(36協定違反がある場合)

- 有給休暇取得拒否(請求の証拠がある場合)

- 労災申請の問題(業務起因性が明確な場合)

総合労働相談コーナーが適している相談内容

- 解雇や雇止めの問題

- 労働条件の不利益変更

- 配置転換の相談

- 初めての労働相談で窓口が分からない場合

労働局が対応する相談内容

- 職場でのハラスメント

- 育児・介護休業の取得拒否

- 男女差別

- 派遣労働者の待遇

それぞれの窓口について詳しく見ていきましょう。

労働基準監督署

労働基準監督署は、会社が労働法令等に違反しないように監督指導する機関です。そのために労働者からの申告も受け付けています。

しかし、労働者のためのよろず相談窓口ではありません。また会社と労働者の間に入って仲を取り持ってくれるわけでもありません。

例えば、明白な法令違反があるならば、労働基準監督署に相談すべきでしょうが、そうでないときに労働基準監督署に相談に行くのは、必ずしも適切とはいえません。

労基署職員は、不当解雇や労働災害の対応など深刻な問題で、大わらわです。

「上司に少し不満がある」などの法令違反以外での悩みごとで労基署に行っても、後回しにされかねません。

全国労働基準監督署の所在案内はこちらから。

全国に320ヶ所以上あります。

労働基準監督署に相談(申告)するとどうなる?

労基署に申告すると、まず職員が詳しい事情を聞き取りします。明確な法令違反がある場合は、会社への立ち入り調査が行われ、問題が確認されれば是正勧告が出されます。

是正されない場合は、業務停止処分や刑事罰の対象となることも。ただし、証拠が不十分な場合は「様子を見てください」と言われることもあります。

都道府県労働局「総合労働相談コーナー」(初めの相談におすすめ)

初めの相談は都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」がおすすめです。

総合労働相談コーナーは、職場のトラブルの相談や、解決のための情報提供をワンストップで行っている機関です。以下のようなあらゆる分野の労働問題を対象としています。

- 解雇

- 雇止め

- 配置転換

- 賃金の引下げ

- 募集・採用

- いじめ・嫌がらせパワハラ

ここでは、会社と労働者との間の様々なトラブルについて、助言や解決の場を提供してくれます。

そもそも職場で問題が起こっても、法令違反かどうかさえわからないことも多いと思います。

労基署は、法令違反への対応がメインの仕事です。

労基署にいきなり相談に行くよりも、まず総合労働相談コーナーで相談すれば、法令の基本的な内容についても教えてもらえます。法令違反の疑いのある事態なら、指導監督の権限を持つ労基署に取り次いでくれます。

総合労働相談コーナーの所在地

各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの380か所です。

総合労働相談コーナーに相談するとどうなる?

総合労働相談コーナーでは、専門相談員が無料で対応し、問題に応じて助言・情報提供を行います。必要に応じて労働局長による会社への「助言・指導」や、中立的な「あっせん」による解決も可能です。

相談から助言までは当日~1週間、助言・指導は2~4週間、あっせんは1~3ヶ月程度が目安です。すべて無料で、秘密は厳守されます。

都道府県労働局の雇用環境・均等部

労働者と事業主との間で、男女均等取扱い、育児・介護休業、パートタイム労働者の雇用管理等について民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行う機関です。

労働局長による紛争解決の援助や調停機関による調停も行われます。

職場でのトラブル解決の援助を求める方へ(雇用環境・均等部の役割についての解説)

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の連絡先 雇用環境・均等部(室)所在地一覧

雇用環境・均等部に相談するとどうなる?

ハラスメントや育児・介護休業などの問題について、専門職員が相談に応じます。労働局長による紛争解決の援助や、調停委員による調停も行われます。企業への指導が必要と判断されれば、改善に向けた働きかけも行います。

労働条件相談ほっとライン

平成26年に、平日夜間・土日に誰でも労働条件に関して無料で相談できる電話相談窓口として開設した、厚生労働省の委託事業です。

違法な時間外労働、過重労働にる健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題について、専門知識を持つ相談員に対して電話相談ができる公的窓口です。

ほっとラインに相談するとどうなる?

電話での相談に専門知識を持つ相談員が対応し、労働基準関係法令に基づいたアドバイスを受けられます。より詳しい相談が必要な場合は、労働基準監督署など適切な機関を紹介してもらえます。

相談窓口ごとの相談内容

相談窓口の使い分けを整理しましょう。

おおむね7つに分類できますが、すべて総合労働相談コーナーで受付可能です。

| 内容 | 主なもの | 相談窓口 |

|---|---|---|

| ①労働条件 | 労働時間、賃金、解雇等の労働条件に関すること (賃金未払い、長時間残業、労働条件が雇用契約と異なる、有休が取れない、不当解雇など) | 労働基準監督署 |

| ②安全衛生 | 職場の安全や衛生 (危険な作業環境など) | 労働基準監督署 |

| ③労災保険 | 労働災害・労災保険 | 労働基準監督署 |

| ④職場のトラブル | トラブル全般 | 総合労働相談コーナー |

| ⑤ハラスメント関係 | セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント | 雇用環境・均等部(室) |

| ⑥妊娠・出産・育児・介護休業関係 | 性別を理由とする差別、妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱、育児・介護休業 | 雇用環境・均等部(室) |

| ⑦パートタイム労働 | パートタイムなどの非正規労働に関する相談 | 雇用環境・均等部(室) |

※ 上記は全て「総合労働相談コーナー」で受付可能。(①②③は労基署にも取り次いでくれます)

電話相談、メールでの相談なども可能な場合があります。

なお、匿名でも相談を受け付けています (それぞれの窓口で対応の違いがあります)。

厚生労働省では、雇用・労働に関する相談窓口等を検索できるポータルサイトが用意されていますので、ご確認ください。

結局どこに相談すればいい?ケース別の相談窓口選び方

4つの相談窓口をご紹介しましたが、「結局、自分の場合はどこに相談すればいいの?」と迷われる方も多いでしょう。ここでは、よくあるトラブル別に、最も適した相談窓口をご紹介します。

- 残業代が払われない → 労働基準監督署

- パワハラを受けている → 雇用環境・均等部

- 突然解雇された → 総合労働相談コーナー

- どこに相談すべきか分からない → 総合労働相談コーナー(まず最初に)

- 夜間・土日しか時間がない → ほっとライン

迷ったらまず「総合労働相談コーナー」に相談し、必要に応じて適切な窓口に案内してもらいましょう。

総合労働相談コーナーは、上記全ての相談を受け付けており、内容に応じて最適な窓口(労働基準監督署や雇用環境・均等部)への取り次ぎも行ってくれます。

相談前の必要な準備と効果的な相談方法

労働基準監督署への相談を効果的に行うためには、事前の準備が重要です。しっかりと準備することで、相談時間を有効に使え、より具体的な解決が見込めます。

相談に必要な書類の準備

労働基準監督署での相談では、問題の具体的な証拠となる書類が重要な役割を果たします。以下の書類を可能な限り用意しましょう。

- 労働条件通知書や雇用契約書

会社との労働条件の約束を示す基本的な書類です。採用時に受け取った書類や契約書は必ず保管しておきましょう。 - タイムカードや給与明細のコピー

残業代の未払いや労働時間に関する問題を訴える場合の重要な証拠となります。可能な限り過去の分も含めて準備します。 - 会社とのメールやLINEのやり取り記録

労働条件の変更や指示内容について、会社側とやり取りした記録は重要な証拠となります。特に文書化されたものは確実に保管しておきましょう。 - 就業規則のコピー

会社のルールを定めた就業規則は、労働条件の適法性を判断する上で重要な資料となります。自身の手元にない場合は、会社に開示を求める権利があります。 - 自身で記録している勤務記録や業務日誌

タイムカードなどの公式記録がない場合でも、自身で付けている勤務記録は補助的な証拠として有効です。日々の記録を習慣にしておくことをおすすめします。

相談内容の整理方法

効果的な相談のためには、問題の発生から現在までの経緯を整理しておくことが重要です。以下のポイントに従って整理しましょう。

時系列での整理

いつから問題が発生したのか、どのような経緯で現在に至ったのかを、日付とともに整理します。「〇月〇日に〇〇があり、その後…」というように、具体的な事実を時系列で並べることで、状況が明確になります。

具体的な被害の内容

残業代であれば具体的な金額、労働時間であれば実際の勤務時間数など、できるだけ具体的な数字で示せるようにします。「かなりの長時間労働」といった曖昧な表現は避け、「毎日午後10時まで働いていた」というように具体的に記録します。

効果的な相談のポイント

労働基準監督署での相談をより効果的にするために、以下のポイントを意識しましょう。

客観的事実の提示

感情的な訴えは避け、「いつ、どこで、何が」起きたのかを客観的に説明できるようにします。特に法令違反の疑いがある点については、具体的な事実関係を示せるようにしましょう。

証拠書類の準備

重要な証拠書類はコピーを複数用意しておきます。特に給与明細やタイムカードなど、金銭的な請求の根拠となる書類は必須です。

相談時間の確保

初回の相談では30分から1時間程度かかることも想定されます。十分な時間的余裕を持って訪問しましょう。

労基署などの公的機関での相談はどんなふうに行われるのか

このような公的相談機関では、どんなふうに相談が行われるのでしょうか。

まず、一番気軽に相談できる「総合労働相談コーナー」およびハラスメントや両立関係の雇用環境・均等部(室)について解説します。

「使用者は、前項の申告(=労働者が労働基準法又は同法に基いて発する命令に違反する事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告)をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

1. 都道府県労働局「総合労働相談コーナー」

①相談者

労働者のみならず、学生、就活生の相談も受けてもらえます。

内定などの問題のほか、就活でハラスメント問題なども深刻になっています。

身近に就活生などがいる場合などの参考にしてください。

②相談の対応

専門の相談員が面談もしくは電話で対応してもらえます。

予約は不要、料金も無料です。

③相談者の保護

相談者のプライバシーの保護に配慮されており、秘密は厳守されます。

【参考】 総合労働相談コーナーで相談を受けた内容

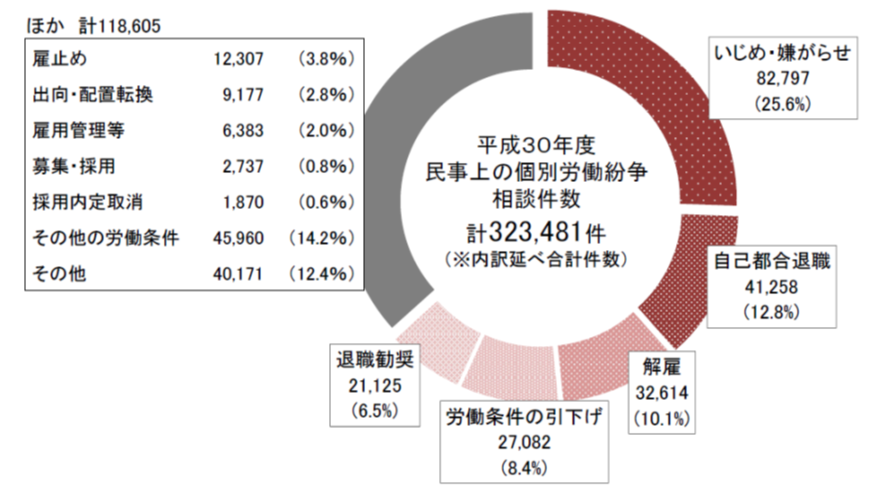

平成30年度の相談件数は、111万7,983件。

相談内容別の件数は、次のとおりです。

①法制度の問い合わせ:70万3,928件。

②労働基準法違反の疑いがあるもの:19万2,546件。

③民事上の個別労働紛争相談件数:26万6,535件

内訳は次の通り、いじめ嫌がらせが最多です。

2. 都道府県労働局の雇用環境・均等部

相談者、相談の対応などは(1)総合労働相談コーナーと同様です。

なお、厚生労働省のサイト 「両立支援の広場」 も参考にしてください。妊娠出産、育児、介護と仕事との両立支援については、このサイトの情報だけで解決する問題も多いでしょう。

Q&A形式となっており、非常に使いやいサイトです。

後でも触れますが、会社の管理職や人事労務の担当者などが法令の正確な知識のないままに、間違った対応をしていることがしばしば見受けられます。

あなたがこのような公的機関の情報を示すだけで、管理職や人事労務担当者が自分の間違いに気が付いて問題解決に至ることも十分に考えられます。

3. 労働基準監督署

労基署については、単なる相談ではなく「申告」が必要です。

すなわち「違法行為の事実を告げ、労基署に何らかの対応を求める」ことになるので、違反行為であることの証拠を集めなければなりません。

また、以下のように、自分が問題だと考えていることを、あらかじめ明確にしておきましょう。

- その被害を立証できる証拠があるのか、 証人がいるのか。

- どのようなトラブルが起こっているのか。

- そのトラブルはいつごろから発生し、具体的にどんな被害が生じているのか。

なお、いきなり労働基準監督署に行くのではなく、まずは、総合労働相談コーナーで相談すれば、どのような準備が必要かということもアドバイスしてもらえるはずです。

相談者や相談の対応、プライバシーの保護については、公的機関と同様に扱われます。

労基署などに相談することのメリット・デメリット

相談するメリット

労基署に相談するメリットは、何と言っても専門の相談担当者が無料で相談にのってくれることです。

相談担当者は、多数の事例を扱っています。法律の専門的な知識はもとより、解決のための様々なヒントも提供してくれるでしょう。

総合労働相談コーナーなら、助言にとどまらず、最終的にはあっせんなどの解決までサポートしてくれます。

労働基準監督署なら、問題事例と考えれば会社に対して改善の指導警告もしてくれます。

相談するデメリット

労基署に相談する際、やはり心配になるのは、「公的機関にタレ込んだのか、告げ口したのか」などと会社の上司や場合によっては同僚などからも白い目で見られかねないことです。

公的機関に相談したことを理由に会社で不利益な処分などをするのは法律で禁止されています。

しかし、中には、嫌がらせや村八分のような制裁を受けることもあるかもしれません。

会社の上司の不当な取り扱いなら、会社の人事部や総務部などに相談するほうが、早期に円満な解決が図れることもあります。

上司の知識不足や認識不足などから、間違った取り扱いになっていることもしばしば見受けられるからです。

なお、問題が単なる相談にとどまらず、例えば、未払残業代があった場合にその支払いを求めることも考えるならば、公的機関への相談だけでは解決しないことも多いでしょう。

そのようなケースでは、労働問題の専門の弁護士や社会保険労務士などへの相談のほうが、ふさわしいこともあります。

相談後のフォローと対応の確認方法

労働基準監督署への相談後、問題の解決に向けた適切なフォローアップが欠かせません。会社の対応状況を確認し、必要に応じて追加の対応を検討しましょう。

是正勧告後の確認方法

会社が是正勧告を受けた後、実際にどのような対応をしているか、記録を取っておきましょう。具体的な改善内容や時期を文書で残しておくことが重要です。

もしも是正勧告後も改善が見られない場合は、その事実を具体的に記録し、労働基準監督署への再度の相談を検討します。その際、会社の対応状況を示す新たな証拠(給与明細、勤務記録など)を継続的に収集します。

解決までの一般的な流れと期間

申告から調査開始までは通常1〜2週間程度で、是正勧告から改善報告までは約1ヶ月程度かかります。

完全に解決までの期間は、1ヶ月〜半年程度が目安ですが、案件により大きく異なります。

解決促進のためのポイント

問題解決を促進するには、会社の対応状況を定期的にチェックし、記録を残すことが重要です。改善が見られない場合は、労働局や弁護士など他の相談窓口の利用も検討しましょう。

会社とのやり取りは可能な限り書面やメールで行い、文書での記録を残すようにします。

労基署に相談する

労基署(労働基準監督署)は、「会社が労働法を守っているかどうかを監視監督する」ところです。会社が労働法に違反していることが発覚すると、労基署はその会社に対して調査をしてくれます。

相談する具体的な方法を、以下で紹介します。

労基署の電話相談を利用

労基署に訪問するのはハードルが高いなら、まずは電話相談を検討してみてください。

労基署に行くことまではしたくないけれど、会社が労働法を守っているのかどうかを聞いてみたいというときには、相談内容をまとめて労基署に相談の電話をしてみると良いでしょう。

簡単な相談であれば、この電話相談で解決することもあります。

| 相談手段 | 受付時間 | 詳細 | |

| 電話 | 労働基準監督署(各所) | 平日9:00~17:00 ※各署によって異なる | こちら |

| 労働条件相談ほっとライン | 平日:17:00~22:00 土日祝:9:00~21:00 | 0120-811-610 詳細はこちら | |

| メール | 24時間365日 | こちら | |

実際に労基署に行って相談する

複雑な相談は、電話では難しいものです。特に、電話では書類などの資料を見せることはできません。

「残業代が発生するのかどうか」「長時間労働に該当するか」「労働条件が聞いていた内容と違う」など、相談内容は多岐にわたりますが、 証拠となる資料がないと労基署の職員も助言はしにくいものです。

そのため、労基署にきちんと聞いてもらいたいというときには、最初から直接労基署に行って相談するのがよいでしょう。

労基署は弁護士とは違う!?

労基署は「会社が労働法を守っているかどうかを監視監督する」ところですので、相談者の代理人として会社と交渉してくれるわけではありません。

ましてや、裁判所のように民事上の請求が認められるかどうかを判断するところでもありません。

たとえば、未払残業代を会社に支払ってもらうためには、弁護士に依頼して交渉や裁判を行う必要があります。

労基署が立ち入り調査や是正勧告を行う

労基署が強制力を持って行えるのは、企業に対する行政処分です。

残業代不払いや36協定を無視した長時間労働、悪質な罰金制度などの明らかに違法な行為が公然と行われている・強く疑われる場合には、労基署は立ち入り調査を行います。

結果として、違法な行為であるとわかれば、会社に対して是正勧告をし、それでも会社が改善しない場合には業務停止処分や刑事罰が発動されるように動きます。

労基署に動いてもらうためのポイントはこれだ

1 事実を正確に把握してメモを作っておく

労基署など公的相談窓口の担当者は、総じてとても親切であることが多いです。それでも、職員は様々な相談で忙殺されています。

口頭だけの説明は、聞く人の立場からすれば大変な手間です。簡単でも良いので、自分なりに何を相談したいか、メモをして準備するのがベストです。時系列の簡単なメモで構いません。

相手はプロであり、話を聞く訓練も徹底的に積んでいます。あれこれ文章を練って、飾り立てる必要はありません。

2 可能な限り資料を用意しておく

証拠となりそうな資料があれば、できる限り準備しましょう。とはいえ、社内資料などは持出しできないことも考えられます。

会社の残業の申告記録や入退出記録を労基署などに持ち込めば話は早く済ませられます。

しかし「これらの資料は社外秘だ。勝手に持ち出したのは懲戒事由に当たる。窃盗罪にも当たる」などと言って、会社が懲戒処分の理由(口実)にしたり、最悪は刑事告訴などに及ぶケースもあり得るでしょう。

そのようなおそれがある場合は、自分なりのメモでもかまいません。

3 何について相談したいのかはっきりさせておく

「何があなたの相談の趣旨なのか」「何を望んでいるのか」について、できるだけはっきりさせておきます。

例えば、残業時間をちゃんと申告して時間外手当を払ってもらいたいのか、それとも、労働時間が異様に長く疲れきっているので何とかしたいのか、あるいはその両方なのか、といったことです。

具体事例で、見てみましょう。

Aさんは、長時間の残業が続いているのに、上司から「残業の申告は月20時間以内にしろ」といわれているので、同じ課の5人の同僚も含め、申告時間は月20時間以内にしている。(自分の課だけでなく、会社全体で以前から行われている)

証拠になるよう、実際の残業時間は自分たちで手帳やスマホにメモしている。

また、会社のビルの入退出記録を見れば、毎日夜8時9時まで残っている客観的な記録も残っている。

このような場合、Aさんは、

- 長時間残業の改善

- (いわゆるサービス残業に対して)きちんと残業代を支払ってほしい

という2点について相談・改善したい、とはっきりさせることが大事だといえます。

労働問題で悩んだときの相談先

信頼できる仲間や先輩などにも相談してみる

1人であれこれ考えて準備し、公的機関に相談に行くのは大変なストレスです。

信頼できる仲間や先輩に相談できるなら、それに越したことはないので、ぜひ相談してみましょう。

他の情報に惑わされない

中には、自分の体験やネット情報等に基づいて、いい加減なアドバイスをする人も見受けられます。

「以前に労基署に相談したが、まともに取り合ってもらえなかった。相談など無駄だよ」などと言う人もいるかもしれません。

しかし、そこであきらめないでください。上述の通り、公的機関の相談体制はとても充実しており、年々改善されているのです。

SNSや質問サイトについても、匿名で回答できる気安さからか、粗雑な情報がしばしば見受けられます。弁護士や社会保険労務士などの専門家のコラムならしっかりしたものが多いのですが、中には不正確なものも散見されるので、鵜呑みにしないようにしましょう。

公的機関への相談の前に基本的な知識は確認しておこう

官公庁ホームページなどでは、様々な情報が掲載されています。公的な相談窓口に相談する前に、これらの情報に目を通しておくことをおすすめします。

会社の管理職や人事労務の担当者などが、法的な知識がないままに間違った対応をしていることも、少なくありません。

官公庁ホームページの情報を示すだけで、簡単な問題なら解決することも多いと思われます。将来の紛争予防のためにも、このような基本的な情報は働く皆様も、会社の管理者や人事総務の担当の人も活用いただくことをおすすめします。

一例を挙げておきます。 (リンクは全て外部サイトに移動します)

①厚生労働省

事業主向けですが、働く人にとっても有益な情報が得られます。

「事業主の方から多く寄せられる労務管理に関するご相談と回答について」

両立支援の関係の問題は、このサイトだけでも解決できることが多いでしょう。

「働く方々へのお役立ち情報」

②東京都 TOKYOはたらくネット

東京労働相談情報センターは、東京都産業労働局が所管しています。わかりやすい情報を多数掲載していますので、おすすめです。

発行物一覧からご紹介します。

- ポケット労働法2019[令和元年6月発行]

- これだけはおさえておきたい労働法のポイント [平成30年4月発行]

- 「どうなる?こんなトラブル!」パート・アルバイト、派遣社員、契約社員で働く方のためのQ&A[平成30年10月発行]

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

労働基準監督署などへの相談によくある質問

労働基準監督所などへの相談によくある質問の一例は以下のとおりです。

- 24時間対応の労働相談の電話窓口はありますか?

- 総合労働相談窓口とは何ですか?

- 労働基準監督署への相談はどのようにすればいいですか?

それぞれ簡潔に回答します。

24時間対応の労働相談の電話窓口はありますか?

残念ながら、労働基準監督署には24時間対応の電話窓口がありません。

基本的に、対応時間は、平日の日中と考えておくと良いでしょう。

ただ、弁護士事務所などは24時間無料の労働相談を受け付けている可能性もあるので、相談してみることをおすすめします。

総合労働相談窓口とは何ですか?

総合労働相談窓口(コーナー)とは、労働基準監督署やその他の労働関係における役所に設置されている窓口です。

局長に対する助言やあっせん、その他労働に関する相談を総合的に受け付けており、ワンストップで相談できるメリットがあります。

労働基準監督署への相談はどのようにすればいいですか?

労働基準監督署への相談は、まず証拠を集めるように指示されることがほとんどなので、窓口での相談がおすすめです。窓口に相談をしてもすぐに対応してもらえない場合は、時間を見つけて電話してみましょう。

なお、証拠がすぐに集まっている場合には、すぐに動いてもらえる可能性もありますが、場合によっては行政的な動きになってしまう場合もあります。

まとめ

職場の違法行為を相談できる公的窓口について、紹介しました。

相談している中で、未払の残業代があることが判明する場合もあります。

残業自体に法的な問題がある場合、労基署は労働環境の改善を促してくれる可能性がありますが、未払残業代の請求まではしてくれません。

未払残業代を含め、個人で会社と戦うためには弁護士や社労士といった法曹関係者が強い味方になりますが、着手金などの費用面が悩ましいところです。

費用面だけが理由で泣き寝入りをするのを避けるために、こうした費用が出る弁護士保険でリスクヘッジをしておくといいでしょう。

そのためには「弁護士保険」へご加入していただき、今後のトラブルに備えていただくことをおすすめします。

玉上 信明(たまがみ のぶあき)

社会保険労務士

健康経営エキスパートアドバイザー

紙芝居型講師(登録商標第6056112号)

日本紙芝居型講師協会(登録商標第6056113号)

日本公認不正検査士協会アソシエイト会員

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------