いきなり、「児童相談所です」と職員が家に尋ねてきたら、冷静に対応できるでしょうか。

「まさか虐待を疑われている?!」

「この間子供を怒鳴ったことが通報された?」

などと慌ててしまい、冷静に対応できない方も多いのではないでしょうか。

また「通報したのは誰だ!!」などと怒ってしまい、時には「うちは虐待なんてしていません!お帰り下さい!」と、訪問員を追い返してしまう方もいるようです。

ここで、児童相談所が家に訪問に来たということは、やはり誰かが、「あの家では虐待が行われているのでは」と通報した可能性が高いということになります。

しかし、そのこと自体に焦って慌ててしまい、投げやりな行動をしてしまっては、かえって児童相談所に不審がられたり、「要調査対象」とされてしまったり等の可能性があります。

まずは訪問員の説明を聞いて、適切な対応をすることがとても大事といえます。

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

どのような理由で通報がされるのか

法律ではどうなっている?

児童虐待防止法第6条では、次のように規定されています。

このように、児童相談所に通報がなされる抽象的な理由は、「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した」ということになります。

この点、平成16年に児童虐待防止法が改正されるまでは、「児童虐待を受けた児童を発見した者は」として、虐待の事実が実際に認められた場合に限定されていました。

しかしそれでは充分ではないということになり、平成16年の改正では「虐待を受けたと思われる」という表現に改正されました。

この改正により、現在の日本では、「実際に虐待を見たわけではないけれど虐待が疑われるケース」について、通報がなされるようになりました。

逆に言うと、「実際には虐待の事実がなくとも、虐待を疑われて通報される」というケースが多くなったことになります。

実際にどれぐらい通報されている?

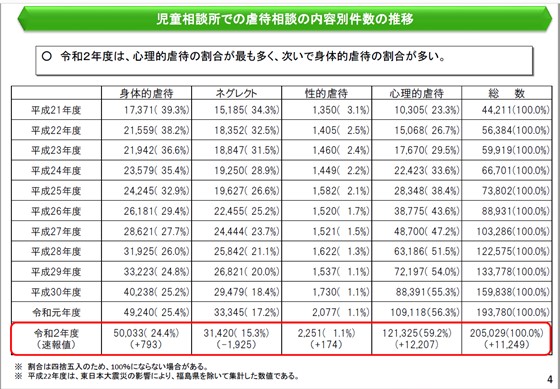

児童相談所に対する通報や相談の内容は、主に次のようなカテゴリに分けられています。

- 身体的虐待(殴る蹴るの暴力、火傷をさせる、骨折させるなどの傷害等)

- 心理的虐待(「ばか、死ね」などの暴言、無視し続ける、あからさまに兄弟差別をするいじめなど)

- ネグレクト(食事を与えない、お風呂に入れないなど育児放棄、育児怠慢をするなど)

- 性的虐待(自己の性的満足のために体に触ったりわいせつな行為をしたりすること等)

過去の例では、件数としては身体的虐待が圧倒的に多く、その次に、心理的虐待が多くなっています。

以下の表が、最近の統計となります。

実際に通報された意外なケース

ただ、このような相談や通報の中には、虐待が疑われたけれど実際には虐待に当たる事実はなかったものも多く含まれます。

実際にどのような理由で通報されているか、驚くほど些細な事例をご紹介しましょう。

上靴が汚れていただけで虐待通報

中学2年生の息子の上靴が汚れていることをブログに書いた母親が、「汚くなった上靴を買い替えてあげていない」として虐待通報されました。実際には、新しい上靴を購入していたにもかかわらずです。

中学生男子の上靴が汚れるのは当然のことですが、ブログの内容だけを見た第三者が通報してしまったのです。

赤ちゃんの夜泣きで警察が深夜訪問

生後6ヶ月の赤ちゃんの夜泣きで「子どもがずっと泣いている」と通報され、夜9時半に警察官2名が家に来たケースもあります。赤ちゃんは既に寝ており、通報者が聞いた「泣き声」は生活音だった可能性が高いとされました。

学校での子どもの様子から通報

参観日で子どもが授業中に立ち歩いたり騒いだりした様子を見た他の保護者が、「家庭でのしつけに問題があるのでは」として通報したケースもあります。

子のしつけに対する親の考え方の違いから、「あの家の叱り方は虐待だ」などと、自身では思いもよらないところで虐待扱いされている可能性もあります。

「通報された=虐待認定」ではありません

したがって、「通報された」という事実のみをもって、「虐待認定された?」などと慌てる必要はありません。

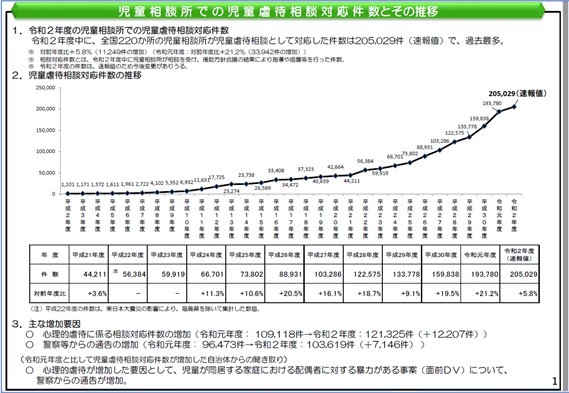

実際に、令和2年の児童虐待相談対応件数を見ても、その数は年間で20万件を超える件数となっています。それだけ、通報件数も増加しているということです。

実際に児童相談所からお尋ねがあったとしても、「とんでもないことになってしまった!」というレベル感ではないこともお分かりいただけるかと思います。

【参考:児童相談所での児童虐待相談対応件数とその推移】

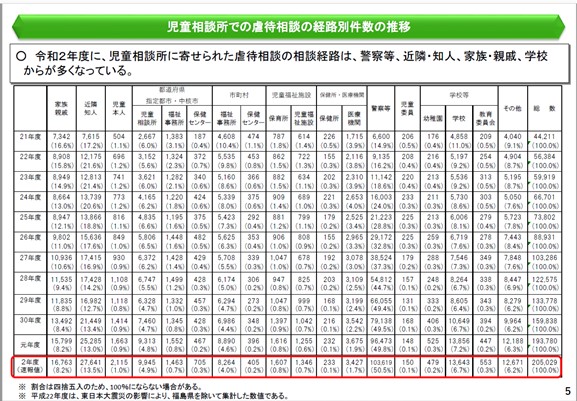

誰から通報されている?

「虐待を疑われると児童相談所に通報される」という知識は、皆さんお持ちだと思います。それでは、実際に誰が通報しているのでしょうか。

厚生労働省のHPで公表されている数字(下表【参考:児童相談所での虐待相談の経路別件数の推移】)を見ると、警察からという件数が圧倒的に多いことが分かります。

児童虐待自体が犯罪となりうるため、この結果は当然と言えば当然です。しかし、親が子に暴力を振るったケースや、夫婦喧嘩で警察を呼んだ場合のその場にいた子供への配慮から、児童相談所に通告されたケースも含まれています。

警察を除いた通報経路は、近隣知人、家族・親族、学校という順番で多くなっています。

なお、以下のようなきっかけで、通報されていることが多いようです。

【近隣知人の場合】

- 大声で怒鳴っているのを聞いた

- 子供の悲鳴が聞こえる

- 親が子供を殴っているのを見た

【家族親族の場合】

- 実際に虐待を目撃した

- 子供の様子を見て

【学校の場合】

- 児童本人が先生に相談をした

- 児童の身体にいつもアザがある

- 児童の様子がおかしい

- 家庭訪問の際に虐待が疑われた

【参考:児童相談所での虐待相談の経路別件数の推移】

通報する側の心理とは?

児童虐待を通報する側は、一般的には、「児童が可哀そうで何とかしてあげたい」、「児童相談所の助けによって解決してほしい」という気持ちで通報するのだと思われます。

そして、通報した側の心理としては、特に近隣知人等のケースでは、「通報した」ということを知られたくないため、本人には言わずに通報するケースが一般的です。

また、騒音などの近隣トラブルの視点から見れば、「隣の家の親の怒鳴り声がうるさいので通報してなんとかしてもらおう」などという心理もあるかもしれません。

本来の理由とは異なってきますが、子供に大声を上げるのも、近隣に迷惑をかけていることも、通報をきっかけに改善できるのであれば、むしろ前向きにとらえていいかもしれません。

また、あまり疑うのも良くないかもしれませんが、子供のしつけや親子の関係などに関して、ママ友同士は敏感になっていると思われます。

弁護士が相談を受ける場合、ママ友同士のトラブルはいささか熾烈で陰湿なケースが少なくありません。そのため、ママ友による嫌がらせや、過度な詮索や言いがかりなどが、通報のきっかけになっていることもあるかもしれません。

些細なことをママ友同士で、「~~ちゃんのママは虐待している」などと噂し、話に尾ひれがつくこと通報に至ることもあり得るように思います。

このような、謂れ(いわれ)もない虐待を通告されたこのような場合でも、犯人探しや仕返しなどを考えることなく、冷静に対処することが重要でしょう。

通報されたときはどのように対処すべき?

「児童相談所です」と職員が家まで来た場合、どのように対処すべきでしょうか。

「虐待を疑われている?」と慌ててしまい、職員を追い返したり、所謂逆ギレをしたりするなどの行為はご法度です。

「誰からの通報ですか?」と職員に聞いても、職員は通報者の情報を漏らすことを禁止されているため、教えてもらえません。

また、職員の質問内容も、「夜な夜な怒鳴り声が聞こえると通報があったのですが」などと言ってしまうと、誰の通報が分かってしまう可能性があるので、そのような質問を直接的に投げかけることは避ける傾向にあります。

そのため、網羅的に質問されることとなります。通報された側にとっては、謂れのない疑いをかけられた質問に怒りの気持ちを覚えることもあるかもしれません。

ここで大切なのは、「冷静に、質問には正直に答え、素直に協力する」ということです。

子供の様子を見せてほしい、と言われた場合でも、可能な限り協力するようにしましょう。

児童相談所としても、話を聞いて、「全く問題ない」ということであれば、そこで調査は終了となります。

電話や訪問なども、特段不安が残らないケースであれば、それで最後となるはずです。少し不安が残る家庭、という判断になったとしても、月1回程度の様子伺いがしばらく続く程度のはずです。

「一時保護」として子供が連れていかれるようなケースは、警察沙汰になるような暴力があった、子供の成長が不安視される、等の相当ひどいケースですので、そのような事情がなければ不必要に怖がる必要もありません。

児童相談所からの訪問は虐待の危険信号かも?

ここで、注意していただきたいのは、「仮にあなた自身に虐待の傾向がある」のであればむしろ、「嘘をついて虐待を否定する」ことは絶対にしてはならないということです。

児童相談所の訪問は、自分でも気づかないうちに虐待に走りつつあることに、ハッと気づける絶好の機会ともいえます。

この時点で虐待傾向に気づけるのであれば、児童相談所の助言指導によって事態を改善できるかもしれません。

例えば、児童虐待防止法では、たとえしつけのためであっても、体罰を加えることを禁止しています(令和2年4月より改正法が施行)。親が子供のためにと思って叩く、蹴る、等の行為は、虐待の危険信号です。

児童相談所の職員の質問に正直に答えることは、自身の虐待への危険信号を察知し、早期に虐待を回避するための手助けにもなります。

通報後の具体的な流れ・あなたが知っておくべきタイムライン

通報されると、その後どのような流れで進んでいくのでしょうか。「48時間以内に来る」と聞いて不安になっている方も多いと思いますが、実際の流れを時系列で見てみましょう。

通報から48時間以内の初回対応

法律では、通報を受けた児童相談所は、48時間以内に子どもの安全確認を行うことになっています。しかし、現実的には通報件数の多さから、この期限を守れないケースが非常に多いのが実情です。

実際には、「通報から2週間後にようやく訪問があった」というケースも珍しくありません。11月の児童虐待防止月間には、件数が多すぎて、職員がすぐに訪問できなかったケースもあります。

つまり、すぐに来ないからといって「忘れられた」わけではなく、単純に対応が追いついていないだけということが多いのです。

初回訪問での確認内容と所要時間

初回訪問では、主に以下の確認が行われます。

- 子どもの身体的な状態の目視確認

- 家庭環境の把握(玄関先での確認が多い)

- 保護者への簡単な聞き取り調査

訪問は通常2名1組で行われ、所要時間は15分〜30分程度です。「お子さんも元気そうですね」という確認ができれば、玄関先だけで終了することも多いです。

特に問題がなければ、この時点で調査は終了となります。継続的な訪問が必要と判断されても、月1回程度の様子伺い程度にとどまるのが一般的です。

児童相談所職員に「言ってはいけない」NGワード集

児童相談所の職員が訪問してきた際、感情的になりがちです。しかし、場合によっては、状況を悪化させる可能性があるため、言葉選びには注意が必要です。

絶対に言ってはいけない危険なフレーズ

ここでは、児童市相談所の職員に対して言ってはいけないフレーズについて紹介します。

「誰が通報したんですか!」

通報者を特定しようとする発言はNGです。職員は通報者の秘密を守る義務があり、教えることはできません。

この質問をすることで「報復を考えている」と判断され、相手の警戒レベルが上がってしまいます。

「うちは虐待なんてしていません!帰ってください!」

門前払いの姿勢は「何か隠している」「協力的でない」と受け取られてしまいます。そのため、より詳細な調査が必要と判断される可能性があります。

「あの家族のことでしょう?あそこの方がひどいですよ」

他の家庭の悪口や噂話をするのは厳禁です。責任転嫁をしていると判断され、信頼を大きく損ないます。

「忙しいので後日にしてください」

調査への非協力的な態度は、継続的な監視が必要と判断される原因となります。

言い方を変えるだけで印象が変わる表現方法

NGな言い方と、適切な言い方を比較してみましょう。

【通報理由について知りたい場合 】

❌「誰が何を通報したんですか!」

⭕「どのようなことでご心配をおかけしたのでしょうか?」

【調査に疑問を感じた場合 】

❌「なんで私たちが疑われなければならないんですか!」

⭕「私たちにできることがあれば協力させていただきます」

【時間的な都合がある場合 】

❌「今は忙しいので無理です」

⭕「申し訳ございませんが、○時頃でしたら対応可能です」

このように、同じ内容を伝える場合でも、言い方ひとつで相手に与える印象が大きく変わります。

通報されることの心理的影響-あなたは一人ではありません

通報されることは、多くの保護者にとって大きな精神的ショックとなります。「まさか自分が虐待を疑われるなんて」という衝撃は、想像以上に心に重くのしかかるものです。

しかし、あなただけが経験していることではありません。同じような思いをした保護者たちの体験を知ることで、少しでも心の負担を軽くしていただければと思います。

多くの保護者が経験する心理的反応

通報を受けた保護者によく見られる反応として、以下のようなものがあります。

【外部との遮断願望】

「窓を締め切って、子どもの声が外に漏れないようにしたい」「家に引きこもっていたい」という気持ちになる方が多いです。11月の温かい時期でも、窓を閉め切って過ごすようになったという体験談もあります。

【過度な警戒心】

子どもが泣くたびに「また通報されるのでは」「今度は本当に連れて行かれるのでは」と不安になってしまいます。「頼むから泣かないで、今すぐ泣き止んで」と子どもに対してピリピリしてしまうこともあります。

【周囲への疑心暗鬼】

「誰が通報したのか」「近所の人全員が敵に見える」という気持ちになってしまうことがあります。これまで普通に挨拶していた近所の方との関係がギクシャクしてしまうこともあります。

長期化させないための対処法

これらの反応は自然なものですが、長期化すると子育てや家族関係に悪影響を与える可能性があります。以下の対処法を参考にしてください。

【信頼できる人への相談】

一人で抱え込まず、信頼できる家族や友人に話してみましょう。同じような経験をした人の話を聞くことで、「自分だけではない」と感じられるはずです。

【地域との関係修復】

時間はかかりますが、近所の方との関係を少しずつ修復していくことも大切です。実際に、りんごを配りながら子どもたちの顔を見てもらい、理解を得られたという事例もあります。専門的なサポートの活用 必要に応じて、子育て支援センターやカウンセリングサービスを利用することも一つの方法です。

一時保護まで行ってしまうケースって?

実際に、一時保護まで進んでしまうケースはどんな場合なのでしょうか。まずは、児童虐待が通告された場合の一時保護の要否判断までの流れを見てみましょう。

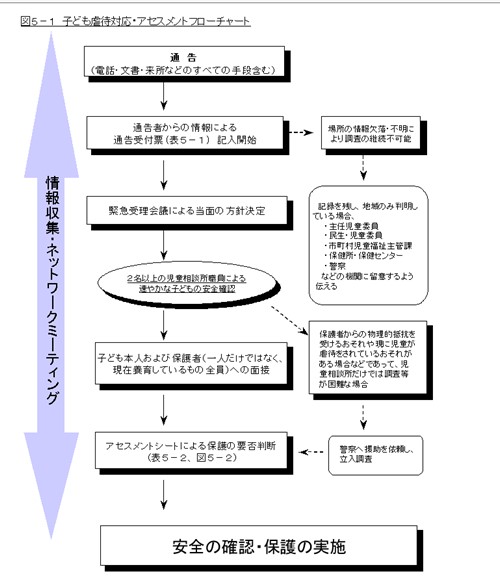

【図1 子供虐待対応・アセスメントフローチャート】

このフローチャートのように、虐待が通告された場合は、通告・相談への対応や、家庭訪問等の調査、保護者や子どもへのアプローチ等が行われることになります。

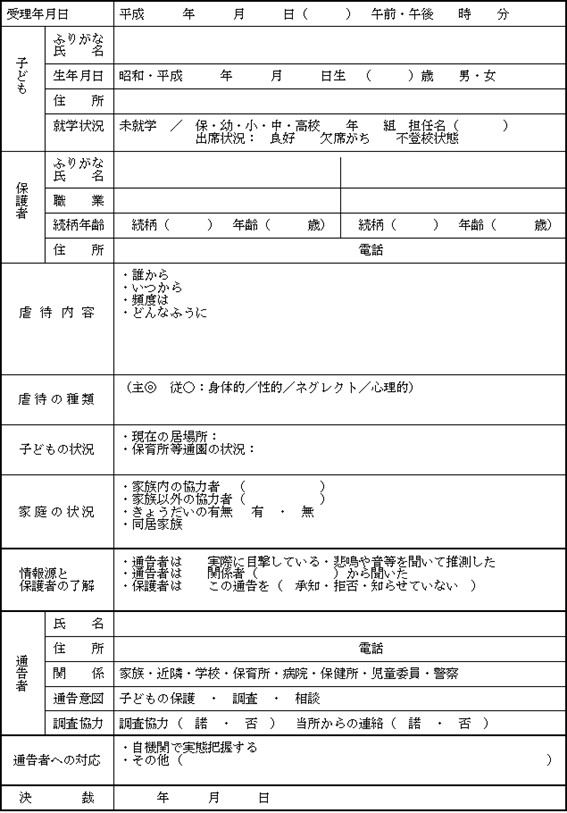

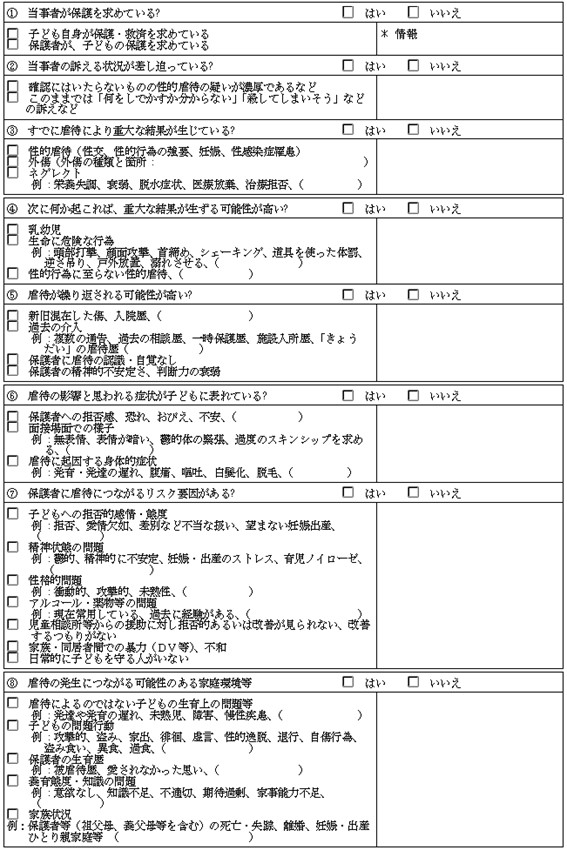

そして、これらに沿って、虐待相談・通告受付票(表1)、アセスメントシート(表2、図2)等の資料を作成することになります。

一連の流れの中で、親子の置かれた環境を詳細に考慮し、命の危険がある場合や、子供の成長にとって現在の環境が明らかに看過できないと判断されるときは、一時保護が行われることになります。

【虐待相談・通告受付票(表1)】

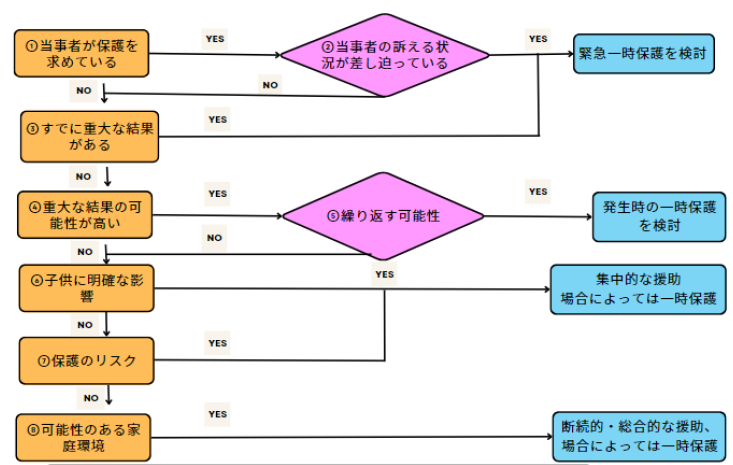

具体的に一時保護を検討する際のフローチャートがこちらです。

【図2 一時保護決定に向けてのフローチャート】

以上の表・図につき【厚生労働省HP:「一時保護」ページより抜粋】

こちらのフローチャートに沿って、具体的な検討は、以下の流れで行うこととされています。

| A | [1][2][3]のいずれかで「はい」がある時 →緊急一時保護の必要性を検討 | |

| B | [4]に該当項目がありかつ[5]にも該当項目があるとき →次の虐待が発生しないうちに保護する必要性を検討 | |

| C | [1]~[5]いずれにも該当項目がないが[6][7]のいずれかで「はい」がある場合 → 表面化していなくても深刻な虐待が起きている可能性 → あるいは虐待が深刻化する可能性 → 虐待リスクを低減するための集中的援助。その見通しによっては一時保護を検討 A~Cのいずれにも該当がなく、[8]のみに「はい」がある場合 → 家族への継続的・総合的援助が必要。場合によっては、社会的養護のための一時保護の必要性を検討する。 |

これら検討の結果、「一時保護の必要性あり」と判断された場合には、一時保護が実施されることになります。

一時保護が実施された場合の期間などは?

一時保護が実施された場合、従来は期間の定めがありませんでした。

しかしながら、保護者が、「いつまで保護されるのかわからず、児童相談所に聞いても答えてくれない」などと反発することが多かった等の理由から、現在は、一時保護の具体的期間につき、原則として2か月という期間が設けられています。

一時保護の延長がなされる場合もありますが、保護者が意識を変化させ、「子供を保護者のもとに戻しても問題ない」と判断される場合等には、仮に一時保護が実施されても、子供を戻してもらうことができます。

一時保護となってしまった場合でも、強い気持ちで自らの意識を大きく変えるよう努力すべきでしょう。

時には専門家によるカウンセリングなどを受けることも有益かもしれません。

具体的にどこからが児童虐待に当たる?

児童虐待とは

どのような行為が児童虐待に当たるのか、については、以下のとおり、児童虐待防止法第2条にそのまま定義がなされています。

【児童虐待防止法】

第2条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

上の法律の条文を見ると少し難しく感じるかもしれません。厚生労働省は、児童虐待に当たる行為について、以下のように分かりやすく説明しています。

【身体的虐待】

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

【性的虐待】

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など

【ネグレクト】

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

【心理的虐待】

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

体罰は「しつけ」ではない

従来、特に、「子供のしつけ」と「虐待」との線引きが難しいのが「体罰」でした。

そのため、親が子供に身体的な暴力を加えても、「子のしつけの範囲だ」と言われてしまうと判断が難しいとされていました。

このような事態を受け、令和2年4月から施行の改正児童虐待防止法では、仮にしつけの名目であっても、「体罰」に当たる行為は、児童虐待に当たるものとして禁止することとなりました。

改正法のガイドラインでは、たとえしつけのためでも、体に何らかの苦痛や不快感を引き起こす行為は「どんなに軽いものでも体罰に当たる」と明記されています。

「注意したが言うことを聞かないので頬をたたく」、「いたずらをしたので長時間正座させる」、「友達を殴ってけがをさせたので同じように殴る」などの行為も、体罰として虐待に当たる具体例として挙げられています。

これまでは、軽く頬を叩く行為は、「しつけだから」と言って許されると思っていた方も、「それ自体が児童虐待防止法により禁止される虐待行為である」ということを今一度認識していただくことがとても大切です。

不当な通報を受けた場合に「言ってはいけない」対応方法

明らかに根拠のない通報や、嫌がらせ目的の通報を受けた場合でも、感情的な対応は禁物です。適切な対処法を知っておきましょう。

感情的になっても言ってはいけない理由

職員に対して「こんな通報は無駄だ」「時間の無駄」などといった発言をすると「調査に協力的でない」「問題意識が低い」と判断されやすくなります。職員も職務として来ているため、批判的な発言は関係を悪化させるだけで、意味がありません。

また、「こんなことで通報する人がおかしい」 のように、通報者への批判的な発言は、「報復を考えている」と受け取られる可能性があります。通報制度を否定するような発言も避けましょう。

不当な通報への適切な対応方法

不当な通報がなされた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

重要なのは、感情的にならないことです。客観的な事実を淡々と説明しましょう。「○月○日の件でしたら、実際には△△という状況でした」というように、具体的で冷静な説明が効果的です。

また、応対時には「このような心配をおかけして申し訳ありません。今後気をつけます」という姿勢を見せることも大切です。そうことで、職員との信頼関係を築けます。

なお、レシートや写真など、誤解を解く材料があれば、冷静に提示しましょう。ただし、「これが証拠です!」と感情的にならないよう注意が必要です。

弁護士への相談が必要な場合の判断基準

以下のような状況では、法的なアドバイスを求めることも検討しましょう。

- 何度も根拠のない通報を繰り返されている

- 明らかに嫌がらせ目的の通報と思われる

- 職員の対応に法的な問題があると感じる

- 一時保護などの重大な措置を検討されている

ただし、弁護士に相談することを職員に伝える際も、「法的措置を検討している」のような威圧的な言い方ではなく、「適切な対応をするために専門家にアドバイスをいただきたい」という穏やかな表現を心がけましょう。

児童相談所の現状を理解することの大切さ

適切な対応をするためには、児童相談所がどのような状況に置かれているかを理解することも重要です。職員の方々も決して敵ではなく、限られた資源の中で懸命に子どもたちを守ろうとしています。

深刻化する人手不足の実態

現在、全国の児童相談所は深刻な人手不足に直面しています。

児童福祉司が1人あたりに担当するケース数は、約50件にのぼります。欧米では20件程度が適正とされているため、日本の職員の負担は2倍以上ということになります。

また、年間採用者の40%以上が退職するという高い離職率も問題となっています。「子どもを救いたい」という気持ちで入職しても、過重な業務負担により心身を壊してしまう職員が後を絶ちません。

なお、虐待相談対応件数は、この20年間で約11.5倍に増加しました。一方、児童福祉司の人数は同期間で約3倍の増加にとどまっており、職員一人ひとりの負担は年々重くなっています。

このように、児童相談所を取り巻く現状は非常に厳しく、現場の職員は負担が大きい中で日々の業務にあたっています。

お互いの理解が解決への第一歩

このような状況を理解した上で、以下の点を心がけていきましょう。

【協力的な姿勢で接する】

職員の方々も限られた時間の中で調査を行っています。「なぜこんなことを聞くのか」と感情的になるのではなく、できる限り協力的な姿勢で接することが、スムーズな解決につながります。

【職員も人間であることを理解する】

職員の方々も、間違った通報や理不尽な対応に疲れています。お互いが人間同士として、理解し合える関係を築くことが大切です。

実際に、「子どもは泣くのが仕事ですもんね」と笑顔で対応してくれた職員もいます。敵対するのではなく、子どもの幸せという共通の目標に向かって協力していく姿勢が重要です。

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

最後に

児童虐待については、様々な対策が強化されてきてはいますが、いまだその数は減ることを知りません。

昨年の令和2年には、虐待相談対応件数が20万5,000件を超えるなど、その件数は過去最多の件数を更新し続けています。

通告等の件数が増えた結果かもしれませんが、今なお看過しがたい児童虐待が起こり続けている事実は否定できません。

児童相談所は、今後の日本における児童虐待の実態を改善していくべく、必死に努力している機関であり、決して敵ではありません。

仮に訪問が来た場合であっても、無下に扱うのではなく、むしろ積極的に協力するぐらいの気持ちで対応いただくのが良いでしょう。

勿論、児童相談所の対応に不安を覚えた場合は、弁護士などにご相談いただくことも一つの方法です

日本における児童虐待が少しでも減るよう、社会全体で協力していく意識を一人一人が持っていただくことが大切ですね。

事前に弁護士保険でトラブルの予防をするのはいかがでしょうか。

2008年弁護士登録。

男女問題、交通事故を中心に、幅広い分野を扱う。

大切な人生の分岐点を、一緒に乗り越えるパートナーとして、親身になって対応させていただきます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------