「アルバイト先から給料を支払ってもらえない…」

「敷金を返してもらえず困っている…」

「友人に貸したお金が返ってこない…」こうした60万円以下の金銭トラブルに巻き込まれたらどうしますか?

生活に必要なお金が返ってこないと経済的にも精神的にも大きな負担になります!

そんなとき、「泣き寝入りするしかないのか?弁護士に依頼すると費用が高くつきそう…裁判なんて大げさすぎるのでは?」と諦めてしまう方も多いでしょう。

60万円以下の金銭トラブルには「少額訴訟」という迅速かつ低コストな解決方法があります。手続きは比較的簡単で、多くの場合1回の審理で即日判決が下され、費用も数千円程度で済みます。

弁護士に依頼しなくても個人で手続きが可能ですが、相手が通常訴訟への移行を申し立てると手続きが長引くことや、控訴ができないなどの制限もあります。

本記事では、少額訴訟の具体的な手続き方法、メリット・デメリット、成功させるためのポイントについて、弁護士監修のもと、詳しく解説していきます。

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

少額訴訟とは60万円以下の金銭の支払いを求めるときに利用できる訴訟制度

少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求めるときに利用できる訴訟です。

原則として1回の審理で当日中に判決が出るため、最初の期日までにすべての証拠を準備し提出しなければなりません。

そのため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。

少額訴訟は泣き寝入りしそうなケースでも弁護士に依頼せずに一人で行えるため、特に下記のようなケースで利用されることが多いです。

- 個人間の金銭貸借

- 交通事故

- 損害賠償請求

- 未払い賃金請求

- アパートの敷金問題

建物の明渡しや物の引渡し等は金銭の支払いを求めないものは利用できません。

もちろん弁護士に依頼しないといってもあくまで裁判に変わりはありませんので、事前の準備と手続きを怠ると非常に不利な立場になる可能性があります。

ここからは、少額訴訟のメリットとデメリット、流れや費用について解説していきます。

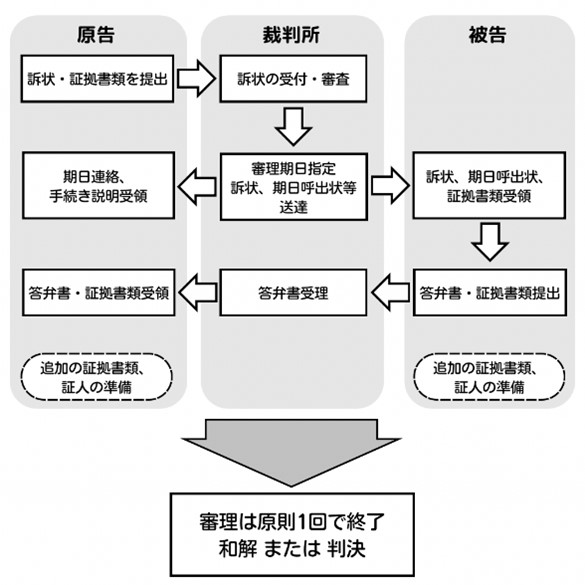

少額訴訟手続きの流れと期間(簡易版)

まずは、少額訴訟の流れ、期間、費用について概要のみ解説します。詳細は別の章をご覧ください。

期間

①訴状の提出

原告が簡易裁判所に訴状を提出します。提出から受理までは1~2週間かかります。

②期日の連絡

訴状受理後、原告・被告に審理期日が通知されます。期日は1~2か月後に設定されるのが一般的です。

③審理と判決

審理は1回のみで、30分~2時間程度。その日のうちに判決が言い渡されるのが基本です。判決は、控訴がなければ2週間後に確定します。

費用

一人で手続きを行った場合、およそ10,000~15,000円です。

少額訴訟のメリット

手続きが簡単

少額訴訟の手続きは通常の訴訟よりも手続きが簡略化されており、弁護士を通さずに一人で手続きをすることが可能です。

判決までが早い

1回の審理で判決が下るため、早急な解決が可能です。

通常訴訟のように何度も裁判所へいかなければならないということもないので時間的なメリットは大きいといえます。

訴訟費用が安い

上記のメリットによって訴訟費用や弁護士費用、往復の交通費等が大幅に削減できるため、訴訟にかかる費用はかなり安く抑えることができます。

少額訴訟のデメリット

被告の申し出で通常訴訟へ移行する可能性がある

少額訴訟は、被告が通常訴訟を希望した場合、通常訴訟へ移行することになります。

例えば、お金を貸した相手に少額訴訟を起こそうとし、相手が「そもそもお金を借りてない」などと債務の存在自体を争うことになった場合、通常訴訟へ移行することになり、手間も増える上に一人で裁判を行うのは難しくなってしまいます。

控訴できない

通常訴訟であれば判決が納得いかないものであれば控訴(さらに上級審で争うこと)できますが、少額訴訟の場合控訴できません。

もし、納得がいかない場合は、通常訴訟に移行することになります。

相手の住所がわからないと提訴できない

少額訴訟は相手の住所がわからないと訴訟ができません。

住所がわからない場合でも、勤務先がわかれば、相手の住所にかえて勤務先に訴状を送ることも可能になるため訴訟を行うことができます。

しかし、相手の住所も勤務先もわからないと、少額訴訟をするのは現実的に難しいといえますので、あらかじめ相手の居場所の把握は必要になります。

※相手の住所がわからない場合は下記の記事を参考にしてください。

少額訴訟の場所(管轄)について

少額訴訟を始める前に、どの裁判所で手続きを行うべきか(管轄)を正しく理解することが重要です。間違った裁判所に提訴してしまうと、手続きのやり直しになってしまう可能性があるためです。

ここでは、少額訴訟の管轄について詳しく解説します。

原則は被告の住所地の簡易裁判所

原則として、被告(訴えられる側)の住所地を管轄する簡易裁判所で手続きを行います。例えば、被告が大阪市に住んでいる場合は大阪簡易裁判所、東京都港区に住んでいる場合は東京簡易裁判所が管轄となります。

これは、被告の「防御の便宜」を考慮したルールです。被告が遠方の裁判所まで出向かなければならない負担を抑え、公正な裁判を行うためのしくみです。

例外的な管轄が認められるケース

上記のとおり、少額訴訟では被告の住所地の簡易裁判所で行われることが一般的ですが、以下の場合は例外的に別の裁判所でも手続きが可能です。

1. 金銭の支払請求の場合

売掛金や貸金の請求など、金銭の支払を求める場合は、原告(訴える側)の住所地を管轄する簡易裁判所でも提訴できます。

2. 被告の同意がある場合

被告が同意すれば、どの簡易裁判所でも手続きを行うことができます。ただし、この同意を得られることは実際にはあまり多くありません。

管轄の判断に迷った場合の対応

どの裁判所に提訴すべきか判断に迷う場合は、以下の対応をとるとよいでしょう。

- 最寄りの簡易裁判所に電話で確認する

- 法テラスに相談する

- 弁護士に相談する

特に、被告の住所が転々としている場合や複数の被告がいる場合は、専門家に相談することをおすすめします。

少額訴訟に必要なもの

訴状、申立手数料、印鑑、証拠書類の写しが必要になります。

訴状

訴状は正本と副本のふたつが必要です。

正本には手数料分の収入印紙を貼り付けて裁判所に提出し、副本は被告に送付するもので、正本と同一のものになります。

訴状は裁判所のwebページからダウンロードすることができます。

申立手数料

請求内容に応じた手数料を収入印紙で納付します。

印鑑

認印でもかまいませんが、シャチハタなどのスタンプ式は不可となります。

証拠書類の写し

契約書や見積書、請求書等、訴訟内容に応じた証拠のコピーの他、メールのやり取りのコピー等が証拠として採用されます。

また、電話でのやりとりや録音データを送る場合はUSBメモリーにコピーし、その録音データすべてを書き起こした反訳書(はんやくしょ)が必要になります。

少額訴訟の流れとやり方(詳細版)

①訴状を書く(書き方のポイントつき)

訴状に記載する基本的な事項は、以下のとおりです。

- 当事者の表示(氏名・住所)

法人の場合は商号と代表者名も記載

個人の場合は住民票どおりの氏名を記載 - 請求の趣旨(いくら支払うよう求めるか)

- 請求の原因(なぜその金額を請求できるのか)

- 添付する証拠の表示

請求の原因の書き方

事実関係は、以下の順序で整理して記載します。

- いつ、どのような契約を結んだか

- 契約の具体的な内容(金額・支払期限など)

- 相手方が支払いを怠っている事実

- 支払いを求めた経緯(催促の状況など)

よくある記載ミス

訴状でよくある記載ミスについて紹介します。

・請求金額の計算間違い

特に間違えやすいのが、元本に対する利息や遅延損害金の計算です。例えば、30万円の借金で年3%の利息の場合、1日あたりの利息は246円(30万円×0.03÷365日)となります。計算機で確認し、できれば第三者にもチェックしてもらいましょう。

・利息の起算日の誤り

利息や遅延損害金の起算日は、約定の支払期限の翌日とするのが一般的です。例えば支払期限が令和5年12月31日の場合、起算日は令和6年1月1日となります。契約書の支払期限をよく確認しましょう。

・証拠と請求の原因の食い違い

訴状に「令和5年4月1日に貸し付けた」と書いているのに、証拠の契約書では「令和5年4月2日契約」となっているなど、基本的な事実関係の食い違いがよく見られます。訴状の記載と証拠を突き合わせて、慎重に確認しましょう。

・当事者の表示の誤り

特に以下のようなミスに注意が必要です。

- 結婚や離婚による氏名の変更を反映していない

- 法人の場合、現在の正式な商号や代表者名になっていない

- 住所が引っ越し前のものになっている

被告の場合は、できるだけ提訴直前に、住民票や登記事項証明書で確認することをおすすめします。

訴状の記載例

ここでは、訴状の記載例を紹介します。

例:貸金返還請求の場合

請求の趣旨

被告は原告に対し、金30万円及びこれに対する令和●年●月●日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。

請求の原因

- 原告は被告に対し、令和●年●月●日、金30万円を貸し付けた。

- 返済期限は令和●年●月●日と定めた。

- しかるに被告は、返済期限が経過した後も借入金の返済をしない。

- よって原告は被告に対し、貸金30万円の返還及びこれに対する返済期限の翌日である令和●年●月●日から支払い済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

請求の原因

1.貸付けの事実

原告は被告に対し、令和●年●月●日、金30万円を貸し付けた。

2.返済期限

返済期限は令和●年●月●日と定めた。

3.返済がない事実

しかるに被告は、返済期限が経過した後も借入金の返済をしていない。

4.請求の根拠

よって、原告は被告に対し、以下の支払いを求める。

・貸金30万円

・これに対する返済期限翌日である令和●年●月●日から支払い済みまで、年3分の割合による遅延損害金(民法第404条による法定利率に基づく)。

証拠との関連付け

証拠の準備と整理は、少額訴訟の勝敗を決める重要なポイントです。以下の手順で丁寧に準備しましょう。

1. 証拠番号の付け方

- 原告(訴える側)の証拠は「甲第○号証」、被告の証拠は「乙第○号証」と表す

- 時系列順に番号を振るとよい

証拠番号の書き方の例文は、以下のとおりです。

- 甲第1号証:金銭消費貸借契約書

- 甲第2号証:振込明細書

- 甲第3号証:支払督促の通知書

- 甲第4号証:LINEでのやり取りの画面コピー

2. 証拠の整理方法

- 証拠の右上に赤ペンで「甲第○号証」と記載

- 証拠が複数ページある場合は枝番を付ける(例:甲第1号証の1、甲第1号証の2)

- ホッチキスどめや製本テープで綴じる(バラバラにならないように)

3. 証拠説明書の作成

証拠説明書とは、各証拠が何を証明するための書類なのかを説明する書面のことです。

書き方の例文は、以下のとおりです。

- 甲第1号証:令和5年4月1日に被告との間で30万円の金銭消費貸借契約を締結したことを証明する契約書

- 甲第2号証:原告が被告に30万円を振り込んだことを証明する振込明細書

4. 証拠の写しの準備

- 裁判所提出用、相手方用、自分用の3部を用意

- コピーは必ず原本と照らし合わせて確認

- カラーコピーが必要な場合もある(重要な部分が色分けされている場合など)

5. 証拠と請求の原因の対応関係

訴状の請求の原因で主張する各事実に、どの証拠が対応するかを明示します。

例えば「原告は被告に対し、令和5年4月1日、金30万円を貸し付けた(甲第1号証、甲第2号証)」などと記載します。

6. 特殊な証拠の取扱い

特殊な証拠の場合は、次のように取り扱うとよいでしょう。

- 録音データ:反訳書(会話を文字に起こしたもの)を作成

- メールやSNS:画面コピーに加えて内容を印刷したものも添付

- 写真:できるだけ鮮明なものを使用し、撮影日時や場所を記載

②訴状の提出・受理

被告の住所地を管轄する簡易裁判所へ訴状を証拠とともに提出します。提出方法は以下の2つがあります。

1. 裁判所に直接持参する場合

1つ目は、裁判所に直接持参する方法です。

窓口で書類の確認をしてもらえるため、不備があればその場で指摘を受けられます。初めて提訴する方は、この方法がおすすめです。

窓口で、基本的な手続きの説明が受けられるメリットがあります。なお、受付時間は、平日の午前8時30分から午後4時までです。

実務上は、直接持参が7〜8割程度を占めており、初めて提訴する方の多くがこの方法を選択しています。

2. 郵送で提出する場合

2つ目は、郵送で提出する方法です。

遠方在住の方や、平日の来庁が難しい方、提訴経験のある方が主に利用します。送付する際は、特定記録郵便か簡易書留での送付がおすすめです。

封筒の表に「少額訴訟事件」と朱書きし、以下のものを同封します。

- 訴状(正本1通・副本1通)

- 証拠書類一式(正本・副本)

- 収入印紙(訴額に応じた金額)

- 予納郵券(切手)

- 返信用封筒(自分の住所・氏名を記載し、切手を貼付)

なお、提出後に訴状の補正(修正)が必要になった場合は、裁判所から連絡が来ます。その際は、指定された期限内に補正するようにしましょう。

③期日の連絡

提出した書類が審査され受理されると、原告・被告双方に審理・判決の期日の連絡が来ます。通常、訴状提出から2週間程度で連絡があります。

原告への送付物は以下のとおりです。

- 第1回期日呼出状(期日・時間・場所の通知)

- 手続き説明書(当日の流れや準備すべきことの説明)

- 少額訴訟手続き案内

被告への送付物は、以下のとおりです。

- 訴状の副本

- 第1回期日呼出状

- 答弁書用紙

- 少額訴訟手続き案内

期日は通常、訴状提出から1ヶ月~2ヶ月後に指定されます。

④事前聴取

少額訴訟は1回の期日で終わるため、事前の準備が特に重要です。裁判所書記官から、以下のような事前準備の指示があります。

【追加書類の提出要請】

- 立証が不十分と思われる部分の補充

- 計算書類の提出

- 追加の証拠書類の提出

【証人の確認】

- 証人の有無

- 証人の氏名・住所の確認

- 証言予定の内容

【和解の意向確認】

- 和解での解決意思の有無

- 具体的な和解条件の確認

⑤答弁書の受け取り

被告から答弁書が提出され、その写しが原告に送られてきます。答弁書には以下のような内容が記載されています。

- 請求に対する認否(認めるか否か)

- 反論の内容

- 被告側の主張

- 通常訴訟への移行希望の有無

- 提出予定の証拠

答弁書の内容を確認し、期日に向けて反論の準備をしましょう。

⑥法廷にて審理

審理は以下のような流れで進められます。

- 当事者の本人確認

- 裁判官による訴状・答弁書の確認

- 原告による請求の説明

- 被告による認否・反論

- 証拠調べ

- 証人尋問(必要な場合)

- 和解の打診(希望する場合)

審理時間は通常30分~2時間程度です。法廷では以下の点に注意しましょう。

- 裁判官の質問には簡潔に答える

- 感情的にならない

- 相手の発言中は静かに聞く

- メモは取ってよい

⑦判決(通常当日中)

審理終了後、通常その日のうちに判決が言い渡されます。具体的な判決の流れを、以下で紹介します。

1. 判決言渡しまでの流れ

判決言渡しの流れは、以下のとおりです。

- 審理終了後、裁判官は判決を作成するため休廷します

- 休廷時間は事案により30分~1時間程度

- この間、当事者は裁判所内で待機します(休憩室などで待ちます)

- 書記官から判決言渡しの時刻を告げられます

2. 判決言渡しの方法

判決言渡しの方法は、以下のとおりです。

- 当事者が法廷に戻ります

- 全員起立した状態で、裁判官が判決主文を読み上げます

- 主文の要旨を聞き、勝訴か敗訴かがその場でわかります

- 言渡し自体は5分程度で終わります

3. 判決の内容

判決の主な内容は以下のとおりです。

- 請求認容か棄却か

- 認められた請求金額

- 支払方法(分割払いが認められることも)

- 訴訟費用の負担

- 仮執行宣言の有無

4. 判決後の手続き

判決後の手続きは以下のとおりです。

- 判決書の正本は後日、当事者に送付されます(1~2週間程度)

- 判決に不服がある場合、2週間以内に異議申立ができます

- 判決が確定すると、強制執行が可能になります

なお、やむを得ない事情で判決言渡しまで待てない場合は、事前に裁判所に申し出ることで、判決書の送付のみとすることも可能です。ただし、可能な限り、判決言渡しに出席することをおすすめします。

和解で解決することも可能

少額訴訟では、判決を待たずに和解で解決することも可能です。実際、少額訴訟の約4割が和解で終了しているといわれています。

和解のメリット

和解には、以下のようなメリットがあります。

- お互いの主張を調整して柔軟な解決が可能

- 判決と異なり、分割払いなどの柔軟な支払方法を設定できる

- 和解が成立すれば、その場で解決が確定する

- 控訴や異議申立てのリスクがない

- 感情的な対立を和らげやすい

和解の具体的な進め方

- 裁判官からの和解の打診

通常、審理の途中で裁判官から和解の打診があります。 - 双方の希望条件の確認

原告・被告それぞれが希望する解決条件を裁判官に伝えます。 - 具体的な支払条件の調整

一括払いか分割払いか、支払期限をいつにするかなど、具体的な条件を詰めていきます。

分割払いでの和解

分割払いでの和解を検討する際は、以下の点に注意が必要です。

- 毎月の支払額は相手の収入を考慮して現実的な金額にする

- 支払期限は明確に定める

- 分割払いが滞った場合の対応(期限の利益喪失条項など)も定めておく

和解が成立しなかった場合

和解が成立しなかった場合は、そのまま審理を継続し、判決によって解決を図ることになります。ただし、和解の際の発言は判決の証拠とはなりませんので、和解を試みることのデメリットはほとんどありません。

少額訴訟にかかる費用

少額訴訟にかかる費用は一人で手続きを行った場合、およそ10,000~15,000円といったところです。

手数料(収入印紙で納付)

訴額(訴訟で請求する金額)に応じた手数料を収入印紙で納付します。

| 訴額(請求する金額) | 手数料 |

|---|---|

| ~10万円 | 1,000円 |

| ~20万円 | 2,000円 |

| ~30万円 | 3,000円 |

| ~40万円 | 4,000円 |

| ~50万円 | 5,000円 |

| ~60万円 | 6,000円 |

郵送費(切手で納付)

訴状の送付に必要な郵送料金を切手で納付します。

4,000~5,000円が一般的ですが、原告と被告の数や原告の住所によって変わるため、事前に裁判所に連絡の上書記官に確認しておきましょう。

未使用の切手は手続き終了後に返却されます。

交通費

裁判は裁判所で行われるため交通費が必要になります。

原則は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所で申立するので、そこに出向かなければなりません。

少額訴訟を成功させるポイント

簡易的な裁判である少額訴訟であっても、れっきとした裁判であることに変わりなく、下された判決は強制力を持ちます。

少額訴訟の審理は原則1回のみで判決が出るため、いわば一発勝負の場になります。

そのため、事前の十分な準備が大事といえるでしょう。

証拠を多く用意する

裁判官は当事者の主張と証拠に基づいて判断を下します。そのため、主張を裏付ける十分な証拠を事前に準備することが重要です。

少額訴訟では即日審理が原則のため、証拠や証人は当日にその場で確認できるものに限られます。事前に提出や確認に時間がかかる証拠は使用できない可能性があるため、契約書や振込明細書、メールやLINEのやり取りのコピーなど、確実に有効な証拠をそろえましょう。

事実経過の時系列一覧表を作成しておく

被告とのやり取りや経緯を一覧にしておくと裁判官が状況を把握しやすくなります。

用意した証拠がどの証拠なのかがわかりやすくなり、主張の裏付けとしてより強固なものになります。

また、時系列を整理しておくことによって自分の主張に対して相手の反証が予想できるため、その対策を準備することも可能です。

債務者の財産調査をしておく(債権回収で少額訴訟を利用する場合)

勝訴しても債務者が判決に応じずに支払われない可能性があります。

債権回収のために債務者の財産を差し押さえる必要がありますが、そのためにも事前に債務者の財産を調査しておく必要があります。

相手が支払わない場合は強制執行

少額訴訟で勝訴判決を得られても、相手が自主的に支払わない場合があります。そのような場合に備えて、強制執行の手続きについて理解しておく必要があります。

少額訴訟債権執行とは

少額訴訟では、通常の強制執行よりも簡易な「少額訴訟債権執行」という手続きが用意されています。これにより、比較的容易に債務者の財産を差し押さえることができます。

強制執行の具体的な手順

強制執行は、以下の手順で行われることが一般的です。

- 執行文の付与申請

判決正本に執行文を付けてもらいます。 - 財産の特定

債務者の給与や預金口座などの差し押さえ対象となる財産を特定します。 - 差押命令の申立て

簡易裁判所に差押命令を申し立てます。預金の場合は債務者の取引銀行宛、給与の場合は勤務先宛に差押命令が発令されます。

強制執行にかかる費用

強制執行では、以下のような費用がかかります。

- 執行文付与の印紙代:300円

- 差押命令申立ての印紙代:1,000円程度

- 送達費用(郵便切手):数千円程度

強制執行の注意点

強制執行には、さまざまな注意点があります。

- 債務者の財産が特定できないと強制執行ができません

- 差押禁止財産(生活必需品など)は差し押さえることができません

- 預金口座を差し押さえる場合、タイミングによっては残高が少ないことがあります

- 給与差押えの場合、差押可能額には制限があります

このように、強制執行については様々な制限や注意点があるため、事前によく調べておくことをおすすめします。場合によっては、弁護士に相談することも検討してください。

訴訟費用を相手に請求できるのか

勝訴した場合

勝訴した場合、その訴訟費用は被告に請求することができます。

しかし、和解で解決した場合、訴訟費用はそれぞれが負担する形になります。

敗訴した場合

先述の通り少額訴訟では控訴はできません。

判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内であれば同一裁判所に異議申し立てを行うことができます。

その場合は通常の裁判に移行します。

弁護士に依頼する必要があるのか

少額訴訟においては、弁護士に依頼することで回収額よりも弁護士費用のほうが上回ってしまう可能性があります(費用倒れ)。

しかし、弁護士費用をかけずに少額訴訟だけで済ませたい場合でも法律相談をしておくと良いでしょう。

訴訟に向けての準備や手持ちの証拠について相談できますし、費用倒れにならないかも含めたお金の相談も可能です。

また、相手方が保険等を利用して弁護士を雇い、代理人が出廷してきた場合、敗訴あるいは非常に不利な判決が下る可能性があるため、事前に法律のプロ(弁護士等)の目線から自分が持っている証拠は十分か、勝算は十分に見込めるかを確認しておきたいところです。

なるべく費用をかけたくなくても最終的に敗訴するよりもよっぽどよい選択といえるでしょう。

また、債権回収のトラブルであれば債務額や債務者の数によって少額訴訟以外の適切な手段が相談できる可能性もあります。

よくある疑問(Q&A)

実際に、少額訴訟を検討する際によく出る疑問について、Q&A形式で解説します。

相手が欠席した場合、裁判はどうなりますか?

被告が期日に欠席した場合でも裁判は進められ、原告の主張や証拠に基づいて判決が下されます。多くの場合、原告の請求が認められやすくなります。

裁判にはどのくらいの時間がかかりますか?

当日の所要時間は、相手が出席しない場合で30分程度、出席して争う場合で2時間程度です。和解交渉になると、さらに時間がかかることもあります。

裁判所からの郵便物を受け取らない場合はどうなりますか?

裁判所からの郵便物は「特別送達」という特殊な方法で送られます。受取拒否の場合でも、法的には送達されたものとみなされ、手続きは進められます。

住所が転居先不明で戻ってきた場合はどうなりますか?

少額訴訟では公示送達(裁判所の掲示板に掲示することで送達とみなす方法)が認められていないため、新しい住所を調べる必要があります。それができない場合は、通常訴訟に切り替えることを検討します。

100万円の貸金があるのですが、60万円に減額して少額訴訟はできますか?

可能です。ただし、残りの40万円については権利放棄したことになります。

遅延損害金も請求できますか?

元本60万円以下であれば、それに対する遅延損害金も請求できます。遅延損害金は、訴額の計算には含まれません。

法人が少額訴訟を起こす場合、気をつけることはありますか?

追加で、以下の書類が必要となります。

- 代表者印(認印ではなく法人の代表者印が必要)

- 商業登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

- 代理人が訴訟を行う場合は委任状

相手と法廷で顔を合わせることになりますか?

原則として、被告と原告が同じ法廷で顔を合わせることになります。ただし、DV被害者など特別な事情がある場合は、裁判所に相談することで、別室での対応などが可能な場合があります。

弁護士を依頼せずに負けてしまった場合、後から弁護士に依頼できますか?

判決から2週間以内であれば、異議を申し立てて通常訴訟に移行できます。その際、弁護士に依頼することは可能です。

少額訴訟以外で債権回収できる方法

少額訴訟以外で債権回収できる方法は次のとおりです。

- 個人的な相談

- 支払督促

- 相殺

それぞれについて解説します。

個人的な相談

最も費用がかからない方法は個人的な相談で債権回収をする方法です。

法律的な話を抜きにし、脅迫などにならなければ誰しもが交渉する権利を有します。

たとえば、個人間の借金で返してほしい旨を相手方に伝えれば、応じる方もいるでしょう。

ただ、素人が交渉をしてしまうと、法律的に良くないことになってしまう恐れもあるので、基本的には裁判所経由にしたほうが良いかと思います。

支払督促

事業上での債務者が多い場合には、支払督促をしたほうがいいでしょう。

申し立て費用が低く、手続きが簡単、かつ裁判所からの命令とあれば、債務者の方も行動を起こしてくれる可能性があります。

一方で債務者の方から督促異議申し立てがされた場合には通常訴訟へ移行になります。

相殺

債権を回収したい相手方にあなたの債務が残っている場合には、相殺を適用できます。

たとえば、60万円の債権を有していて、相手方に40万円の債務があった場合には相殺して20万円にすることも可能です。

相殺は一方的な通知で可能なので、相手方の債務額を減らして行動に移す場合には検討してみるといいでしょう。

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

少額訴訟をやってみた体験談

やってみた体験談①

いつ頃の体験でしたか?

2019年

原告or被告のどちらでしたか?

原告

請求(または請求された)額はいくらでしたか?

42万円です。

係争内容や争うまでの経緯を教えてください

自宅に駐車していた車に傷をつけられ、その被害額を補ってもらう為に少額訴訟に踏み切りました。

経緯としては、ある日私の車のタイヤがパンクしていました。

ガソリンスタンドで修理してもらったのですが、その時にスタッフからこれイタズラされている可能性がありますよって言われました。パンクの穴の開き方が普通ではなかったようで。

そこで警戒して監視カメラを駐車場に仕掛けていました。

その後車のボディーが傷つけられていたので、監視カメラの録画をチェックしていたら現場が映っていました。

その画像から犯人は隣家の人だと確認できたので、その録画データを当人に見せつけて弁償するように言いました。

自分の犯行を認めたものの、そんなの支払わないの一点張り。

そこでちゃんと支払わせる為、少額訴訟を起こすことにしました。

少額訴訟を選んだ理由を教えてください。

弁護士費用をかけたくなかったからです。

裁判の準備で特に大変だったことや工夫したことはありますか?

弁護士を通していないので、自分で訴状と必要書類を作成するのが面倒でした。

特に訴状は面倒だったので、ネットで訴状の書き方を調べ、ほぼそれを丸々流用して作成しました。

証拠の準備や提出はスムーズにできましたか?難しかった点があれば教えてください。

証拠の準備はスムーズに出来ました。証拠となる動画は所持していたので。

裁判の期間はどれくらいでしたか?(申立てから判決まで)

申し立てから判決まで、二か月と一週間程でした。

結果はどうでしたか?

すでに証拠がそろっていたこともあり、結果はこちらの勝訴に終わりました。

少額訴訟を選んで良かったと思いますか?

面倒でしたが、結果的に良かったと思います。

こちらが何を言ってもどこ吹く風だった相手に支払わせることが出来ましたから。

本人訴訟を考えている人に向けて、特に重要だと思うポイントや注意点を教えてください。

私のように証拠となるものをすでに揃えている、もしくは揃えている方に向いていると思います。

相手が言い逃れ出来ないような状態なのに、かたくなに支払いをしぶっている。こういう人を相手にしている時にベストだと思います。

やってみた体験談②

いつ頃の体験でしたか?

2020年

原告or被告のどちらでしたか?

原告

請求(または請求された)額はいくらでしたか?

本当は全額の300万円を請求したかったのですが、相手が無職なので50万円を請求しました。

係争内容や争うまでの経緯を教えてください

地元の友達に貸したお金が10年近く経過しても返して貰えなかったので、返却を求める訴訟を起こしました。

友人との関係が悪化するといけないので、最初はやんわりとした態度で返金を促していたのですが、何度お願いしてもお金を返してもらえなかっただけでなく、暴力まで振るわれてしまって顔や腕にアザができてしまいました。

我慢の限界だったので、弁護士事務所に相談すると小額訴訟についてのアドバイスを受けることが出来たので、訴訟を行なう決意をしました。

少額訴訟を選んだ理由を教えてください。

弁護士費用が安く済みますし、手続きが楽でした。

裁判の準備で特に大変だったことや工夫したことはありますか?

お金を貸した事を証明する貸付書が何枚か見当たらなくて探すのに苦労しましたし、仕事で忙しかったので裁判の準備にかける時間を確保するのが大変でした。

証拠の準備や提出はスムーズにできましたか?難しかった点があれば教えてください。

貸付書が何枚か紛失していましたが、大半の貸付書は確保できましたし、インターネットで情報収集を毎日行なったおかげでスムーズに証拠を提出できました。

裁判の期間はどれくらいでしたか?(申立てから判決まで)

申立てから判決までおよそ4ヶ月かかりました。

結果はどうでしたか?

勝訴しました。相手が無職で返済能力が無い状態だったので半分の25万円を支払ってもらいました。

少額訴訟を選んで良かったと思いますか?

弁護士費用が少なく済んだだけでなく、思った以上に短期間で裁判が終わったので少額訴訟を選んで良かったです。

本人訴訟を考えている人に向けて、特に重要だと思うポイントや注意点を教えてください。

お金の貸し借りで訴訟を行なう時は必ず貸付書を準備しておかないと敗訴する可能性があるので注意が必要だと思いましたし、本人訴訟を行なう時は弁護士事務所に相談するとキメ細やかな対応をしてくれたり、ためになるアドバイスを沢山貰えるので積極的に利用することをオススメします。

インターネット検索をしたりSNSで情報収集していると、本人訴訟したことがある方の投稿をいくつか見ることが出来たので大変参考になりました。

やってみた体験談③

いつ頃の体験でしたか?

2018年

原告or被告のどちらでしたか?

原告

請求(または請求された)額はいくらでしたか?

32万5千円

係争内容や争うまでの経緯を教えてください

オークションサイトにて個人が出品していた海外メーカー製の高級腕時計、状態は中古、国内工場でオーバーホール済みかつ目立った傷なしものものを落札し送料を含め30万円強の金額を支払いました。

しかし、実際に手元に届き開封するとガラス部分に出品時の掲載画像に写っていない爪や刃物など鋭利なもので引っ掻いたような一目で分かる傷があり、また針の動きもぎこちなく精度を欠き、適切な形でメンテナンスされたものとは言い難いものでした。速やかに出品者に連絡を取り、上記の事項を指摘した上で商品代金を返金をしてほしい旨を伝えましたが、画像の通りの商品を発送しており、また中古品であるために返金には応じられないという回答でした。

少額訴訟を選んだ理由を教えてください。

民事事件に強い弁護士に着手金と成功報酬を支払って本格的な訴訟をするメリットはあまり感じませんでした。

また、法律関係の仕事をしている身内がいたので、書類の作成などアドバイスをもらいながら自分で対応できるのではないかと考えました。

裁判の準備で特に大変だったことや工夫したことはありますか?

明らかに相手側に瑕疵があることを証明する上で、オークションの説明文や掲載画像と大きく異なる状態が分かるように実物の写真を添付して裁判所側に伝える必要がありました。そのため、写真撮影の際は画質の良いカメラを使用し何度も撮り直しを行いました。

証拠の準備や提出はスムーズにできましたか?難しかった点があれば教えてください。

訴状の記入自体は裁判所が公開している少額訴訟のフォーマットを用いたことで苦労しませんでした。

しかし、法律の素人の立場なので、商品代金の他に訴訟に掛かる郵便代金や交通費、通信費など、どの範囲まで請求金額に含められるのか調べるのは少し大変でした。また、訴状の提出に必要となる所定の金額の収入印紙の購入や切手代の計算にも思いのほか時間を要しました。

裁判の期間はどれくらいでしたか?(申立てから判決まで)

1カ月半程度掛かりました

結果はどうでしたか?

訴訟の過程で相手側に支払い能力があり、また商品代金の返金をする意思があることが分かり、私自身も長引かせたくなかったので和解をし、後日おおむね請求金額と同額の支払いを受けられました。

少額訴訟を選んで良かったと思いますか?

時間や費用の面で負担が軽かったのはもちろんですが、通常の民事裁判のように数ヶ月や年単位で裁判に拘束されることは無いのもとても良かったです。

本人訴訟を考えている人に向けて、特に重要だと思うポイントや注意点を教えてください。

裁判所の少額訴訟に関するページを参照すれば一般の人でも書類の書き方から訴状の提出まで十分に対応可能なので、素人だからと決して諦めず、地道に証拠集めなど手続きをすることをおすすめします。また、身内に頼る人がいない場合、初回相談無料の法律事務所に問い合わせをする他、実際に個人間の金銭トラブルを少額訴訟で解決した人のブログや動画などを参考にするのも良いと思います。

やってみた体験談④

いつ頃の体験でしたか?

2011年

原告or被告のどちらでしたか?

原告

請求(または請求された)額はいくらでしたか?

21万8000円

係争内容や争うまでの経緯を教えてください

私は就職後会社を辞めました。11月に辞めましたので、次の会社に入るまでの間に短期のリゾートバイトをしました。8時間の契約だったのですが、休憩がほとんどなく、12時間労働ぐらいを毎日していました。

結論から言うと給料の未払いプラス1日3時間程度分の残業代を含めて、労働基準監督署に相談後少額訴訟を起こしました。そもそもの給料の未払いもあったのですが、休憩時間もなかったので、それも含めて労働基準監督署に相談したら少額訴訟を勧められましたので、提訴した感じです。

少額訴訟を選んだ理由を教えてください。

労働基準監督署からの勧め

裁判の準備で特に大変だったことや工夫したことはありますか?

私の場合は、相手が出廷しなかったので、ほぼ大変な事はありませんした。

証拠の準備や提出はスムーズにできましたか?難しかった点があれば教えてください。

難しかった事も多いのですが、裁判所の人がここ抜けてますよ。みたいな感じで教えてくれるので簡単だと思います。また、最近は少額訴訟も増えているので、ネットなどで調べると色んな事例が載っているので自分と近い状況を探すとスムーズに提訴できると思います。

裁判の期間はどれくらいでしたか?(申立てから判決まで)

正確に覚えていませんが、2か月ぐらいだったと思います。4月に申し立てて、GWありましたが、5月の末には終わりました。

結果はどうでしたか?

結果は相手方が出廷しなかったので、私の訴え通り認められました。

少額訴訟を選んで良かったと思いますか?

弁護士さんを雇わないで良いし、1度やってみると誰でも簡単にできるので、良い経験になったと思います。

本人訴訟を考えている人に向けて、特に重要だと思うポイントや注意点を教えてください。

はっきり言って、普通に生きている人は裁判所や裁判と一生かかわる事がないと思います。なので、少額訴訟って聞くと難しそうだなと思ってしまうと思いますが、簡単です。はっきり言いまして、銀行の口座開設や役所に何かを提出するような感じで1度やったら、誰でもできると実感できると思います。注意点は1日絶対に平日会社を休まなければいけませんので、上司などに先に相談しとくのが良いと思います。

少額訴訟まとめ

いかがでしたでしょうか。

少額訴訟は非常に簡易的で迅速な手続きで、自分ひとりでも訴訟を行うことができます。

ただし、あくまでも裁判所が判決を下す裁判であることに変わりはないので、事前にしっかりと準備し臨むようにしましょう。

あらかじめ弁護士保険などで、今後のリスクに備えておくことをおすすめします。

東 拓治 弁護士

福岡県弁護士会所属

あずま綜合法律事務所

福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階

電話 092-711-1822

【弁護士活動20年】

御相談に対する迅速,正確かつ多面的な解決策の提供を信条としています!

話しやすく、アットホームな雰囲気を心がけておりますので安心して気軽にご相談下さい。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------