「友人に貸したお金が返ってこない」

「交通事故で治療費を請求したい」

「ネットで誹謗中傷を受けた」

このように、日常生活で法的トラブルに巻き込まれることは珍しくありません。

こうしたトラブルを解決するために、弁護士に依頼するべきか?裁判を起こすべきか?と考えたとき

『訴訟費用や弁護士費用を相手に請求することはできないか』と思われる方もいるかもしれません。

裁判で発生する訴訟費用(裁判費用)は敗訴した側が負担するのが原則ですが、弁護士費用は基本的に自己負担です。

ただし、交通事故の損害賠償請求など特定のケースでは、一部の弁護士費用を相手に請求できる場合もあります。

本記事では、法的トラブルにおける具体的な費用の種類、費用を相手に請求できるケース、負担を軽減する方法について、詳しく解説していきます。

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

法的トラブルにかかる費用

法的トラブルを弁護士に依頼すると、おおまかに分けて以下の解決方法が視野に入り、それぞれ費用がかかってきます。

- 任意交渉(話し合い)による解決

- 調停(裁判所での話し合い)による解決

- 裁判(訴訟を起こして裁判所で戦う)による解決

細かな手続きは他にもありますが、主なこの3つに絞って話を進めましょう。

改めて、「どのような費用がかかるか」ですが、「費用」といっても、支払先によってその趣旨が異なり、呼び方も異なってきます。

まずは基本を確認しておきましょう。

【弁護士費用】

弁護士に支払うお金です。

あくまで、「弁護士に動いてもらうための費用」であり、弁護士の仕事に対して支払うお金となります。

弁護士に依頼する前に相談した「相談料」は、厳密には、依頼する前の法的アドバイスの対価なので、「弁護士費用」とは別に考えることが多いかと思います。

【訴訟費用(裁判費用)】

裁判所に支払う(訴訟にかかる)お金です。

具体的には、以下のような「裁判所を利用するために支払う費用」が該当します。

- 裁判所手数料(印紙代、利用する手続や内容により金額が異なる)

- 裁判の書類をやり取りするための「郵便切手代」

弁護士費用(弁護士に支払う費用)

まず、弁護士に依頼する場合、「弁護士に支払うお金」として、

- 着手金(事件に着手する際にかかる費用)、

- 日当(弁護士が外出して仕事をする場合の手当)

- 報酬金(弁護士が事件を解決した、成果を獲得した、などの場合のこれに対する報酬金)

等が発生します。

基本的には、これらをまとめて「弁護士費用」と表現することが一般的です。

これに加えて、実際には、「実費代(郵便切手、コピー通信代、交通費、裁判所手数料)」などを、弁護士に対して支払うことになります。

弁護士が任意交渉から事件に着手し、その後、調停や裁判に事件を移行する場合は、追加で別途着手金がかかってくるのが通常です。

弁護士としては、申し訳なく思うところですが、手続きにより、用意する書面や資料などがまた変わってくるため、手続きが移行すると、追加で着手金をいただくことが多いと思います。

弁護士費用(調停や裁判の場合の特記事項)

調停は、裁判所において話し合いにより解決する手続きとされています。

弁護士に調停を依頼した場合は、上記のとおり、①~③の費用がかかりますが、特に、②の日当は、調停期日1回当たり少なくとも、毎回3.3万円~5.5万円程度のお金がかかってきます。

調停は、裁判等と異なり、1回2時間程度は、弁護士が対応することになるので、外出のうえ拘束時間が長く、日当が嵩んでしまうことが多いと言えそうです。

裁判費用(訴訟費用)=裁判所に支払う費用(調停・裁判)

裁判所に支払う費用は、

- 裁判所を利用するための手数料(裁判所手数料・印紙か振込で支払う)

- 郵券代(裁判所が書面を郵送でやり取りするための郵便切手代・切手か振込で支払う)

となっています。

これらを含む訴訟にかかる費用を「訴訟費用(裁判費用)」などといいます。

これは、裁判所のどのような手続きを利用するか、内容がどのようなものか(金額など)によって、金額が異なってきます。

具体的な金額については、以下を参考にしてみてください。

【裁判(訴訟)や民事調停の手数料】

※例えば300万円の慰謝料請求訴訟の場合は、手数料が2万円、郵券が6,000円程度です。

【離婚調停(夫婦関係調整調停)の手数料】

※離婚調停は手数料が1,200円、郵券が800円程度と、非常に安い手続となっています。

裁判所に支払う印紙代は、裁判の場合は、金額が大きいと相当な負担になります。一方、離婚調停では、手数料1,200円、郵便切手800円、民事調停では訴訟の半額程度ですので、調停における裁判費用は裁判よりも安いということが言えます。

これらの裁判費用は、いったんは弁護士に実費代として支払い、弁護士が後程裁判所に納める、という流れを取るのが一般的でしょう。

費用は相手に請求できる?

さて、これまでは、法的トラブルの解決に、どれだけの費用がかかるかをお伝えしてきました。

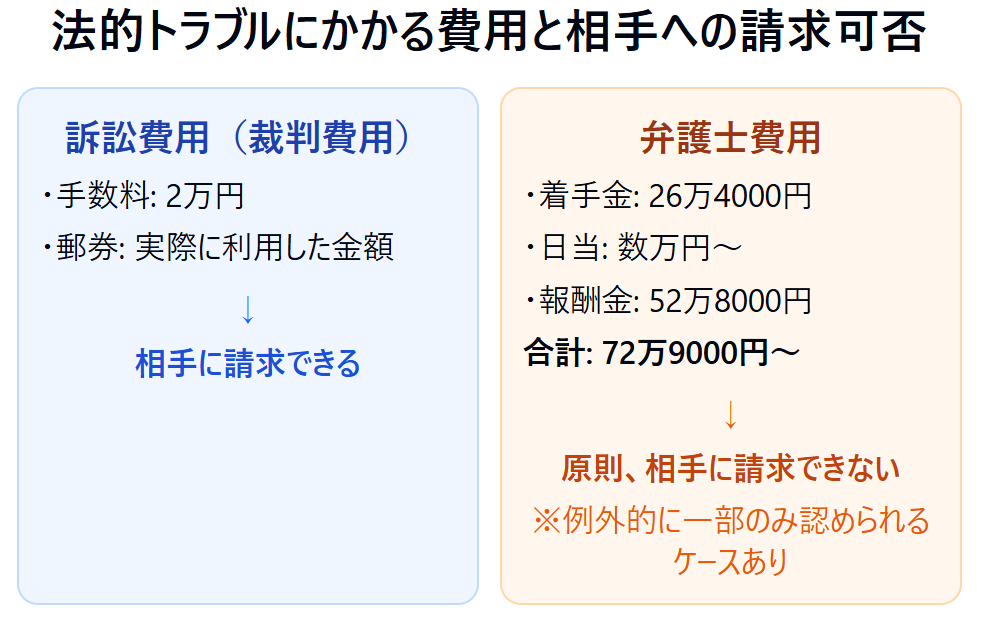

例えば、300万円の裁判をするだけでも、勝訴した場合を例にすると、

①弁護士費用

着手金 26万4,000円

日当 数万円~

報酬金 52万8,000円

合計 72万9,000円~

②訴訟費用(裁判費用)

手数料 2万円

郵券 6,000円のうち実際に利用した金額

以上のような金額が必要となってきます。

これらの費用については、結論として、

①訴訟費用(裁判費用)については、相手に請求できる

②弁護士費用については、一部の例外を除いて、相手に請求できない

(但し、請求できる場合であっても全額ではなく一部に過ぎない)

という扱いになっています。

貸したお金が帰って来ない、不倫をされた、というように、訴えを起こす側はいわば被害者であることが一般的です。そのため、「なぜ私が費用を負担しなくてはならないの」と思われる方も多いかと思います。

ただ、法的には、「本来は、トラブルは自分で解決できるものである以上、弁護士を利用するかどうかは、その人の選択による」という考え方がとられています。

そうすると、「弁護士を使ったのであれば、それを使った人が弁護士費用を払いなさい」ということになってしまうわけです。

実際には、法的トラブルは、弁護士が介入しないと解決できないものも少なくありません。そのため、費用を自分で負担することには納得いかないかもしれませんが、弁護士費用を相手に請求できるのは例外的となっています。

弁護士費用を相手に請求できるケース

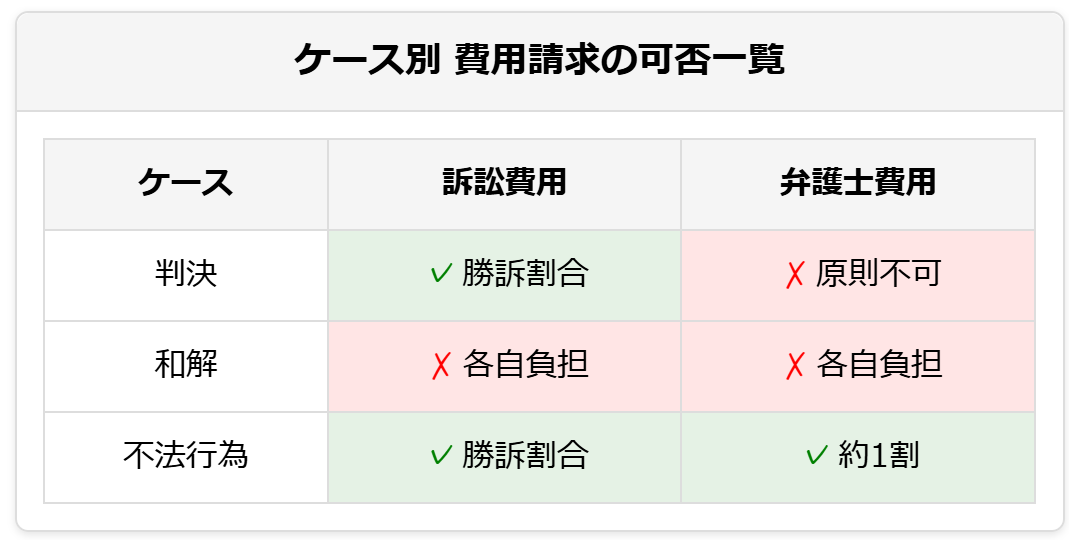

「訴訟費用は相手に請求できる」とお伝えましたが、正確には、「判決となった場合には、勝った割合に応じて、訴訟費用を相手に請求できる」というのが実態に合った表現かと思います。

例えば、「300万円請求して、150万円しか認められなかった」場合、裁判所手数料の2万円については、1万円を相手に請求、1万円は自己負担となるわけです。

また、日本の民事裁判では、約7割程度が、「裁判上の和解(裁判を起こしたけれど裁判所で和解をすること)」で解決すると言われています。このように、裁判が和解で終わった場合も、「訴訟費用は各自の負担とする」として、費用を自腹とされることがほとんどです。弁護士費用も、通常は支払ってもらえない内容で和解が成立します。

弁護士費用を相手に請求できるのは、例外的に、「不法行為」を理由とする訴訟の場合です。

不法行為の訴訟とは、「不倫」、「交通事故」、「暴行」、「名誉毀損」など、相手の違法な行為によって損害を被ったと主張するような訴訟のことです。

不法行為の裁判で、損害賠償請求が認められた場合に、認められた金額の約1割を弁護士費用相当額として認める運用がとられています。仮に、300万円の慰謝料が認められるようなケースは、その1割である30万円のみ、弁護士費用を請求できることになるのです。

債務不履行では弁護士費用請求は原則不可

債務不履行と不法行為、どちらも法的トラブルですが、弁護士費用を相手に請求できるかどうかは大きく異なります。

特に重要なのが、令和3年1月22日に最高裁判所が下した判決です。この判決により、契約違反(債務不履行)の場合の弁護士費用請求について、明確な基準が示されました。

令和3年最高裁判決で明確になった基準

これは、土地の売買契約で売主が土地の引渡しや登記移転を拒んだケースです。買主が弁護士に依頼して訴訟を起こしましたが、最高裁は「土地の引渡しや登記移転を求めるための弁護士費用は、債務不履行による損害として相手に請求することはできない」と判断しました。

これまで曖昧だった費用負担の部分が、この判決ではっきりと示されたのです。

債務不履行と不法行為の違い

同じトラブルでも、「契約違反(債務不履行)」なのか「不法行為」なのかで、弁護士費用の請求可否が変わってきます。

債務不履行の例(弁護士費用請求不可)

- 売買代金の未払い

- 商品の未納品

- 土地建物の引渡し拒否

- 賃料の滞納

不法行為の例(弁護士費用請求可能)

- 交通事故

- 名誉毀損・誹謗中傷

- 不倫による慰謝料請求

- 暴行・傷害

特に金銭債務については、「お金を貸したのに返してくれない」「売買代金を支払ってくれない」といったケースでは、判例上、弁護士費用の請求は認められていません。

不法行為での請求が認められた判例

最高裁昭和44年2月27日判決は、不法行為による損害賠償請求における弁護士費用の請求について、重要な判断を示しました。

裁判所は「一般人が単独にて十分な訴訟活動を展開することはほぼ不可能」とし、「事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額」の弁護士費用について、不法行為と相当因果関係に立つ損害として認めました。

この判決以降、不法行為による損害賠償が認められた場合、実務では認容額の1割程度の弁護士費用が認められています。

【具体的な計算例】

- 請求額300万円の場合

・着手金:26万4000円

・報酬金:52万8000円 - このうち認容額の1割(30万円)が相手に請求できる

名誉毀損の場合

名誉毀損も不法行為の一つとして、弁護士費用の請求が認められる場合があります。特に、インターネット上の誹謗中傷による訴訟は増加しており、発信者の特定から投稿の削除請求、損害賠償請求などの専門的な法的対応が必要となります。そのため、訴訟を進める際には、弁護士へ依頼することが現実的でしょう。

名誉毀損の訴訟において、弁護士費用として認められる金額の目安は以下のとおりです。

- 通常の不法行為と同様、認容額の1割程度(たとえば、損害賠償額が100万円認められた場合、弁護士費用として10万円程度が認められる)

- 発信者情報開示請求に係る弁護士費用も、その専門性から請求が認められる傾向にある

なお、インターネット上の誹謗中傷の場合、発信者の特定のための手続きが必要となります。そのため、実際の弁護士費用は着手金・報酬金の基準(経済的利益の8.8%と17.6%)に基づいて計算されることが一般的です。

労働災害での具体的な認容例

最高裁平成24年2月24日判決では、会社の安全配慮義務違反(労働契約法第5条)による労働災害で、弁護士費用の請求が認められました。

この判決では、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求は「不法行為に基づく損害賠償を請求する場合とほとんど変わらない」と指摘。事案の難易度や請求額を考慮して、相当と認められる額の弁護士費用の請求を認めています。

マンション管理費請求での認容例

東京高裁平成26年4月16日判決では、マンション管理組合による管理費請求において、管理規約に基づく弁護士費用の請求が認められました。

特徴的なのは、この判決では弁護士費用を「違約金」として位置づけ、実費相当額の請求を認めた点です。管理組合は営利目的の団体ではなく、弁護士費用が管理組合の持ち出しになれば他の住民の負担となることが考慮されました。

内容証明郵便の費用請求

内容証明郵便の作成・送付費用については、「催告費用」として請求できる場合があります。催告費用とは、債権者が債務者に対して支払いなどの義務を履行するよう、催促する際に発生する費用のことです。

請求できる費用の例

- 内容証明郵便の郵送料(特定記録料金を含む)

- 内容証明の作成費用

- 弁護士に作成を依頼した場合の手数料

請求できるのは、支払いの督促や契約解除の通知など、内容証明郵便による通知が社会通念上相当と認められる場合に限られます。

なお、内容証明郵便の作成を弁護士に依頼した場合の手数料については、事案によって認められない場合もありますので、事前に弁護士とよく相談することをお勧めします。

契約で定めがある場合の例

東京地裁平成27年10月27日判決では、契約書に「弁護士費用を損害に含める」という特約がある場合、債務不履行による損害賠償でも弁護士費用の請求が認められることを示しました。

ただし、契約で定めた弁護士費用の全額が認められるわけではなく、合理的な範囲の金額に限られる点に注意が必要です。実務では、この場合も認容額の1割程度が目安となっています。

実際にいくら回収できる?詳細シミュレーション

弁護士費用を相手に請求できるケースでも、実際にどれくらいの金額が回収できるのでしょうか。具体的な計算例で見てみましょう。

交通事故での回収シミュレーション

| 項目 | 100万円のケース | 500万円のケース |

| 相手から回収 | ||

| 損害賠償金 | 100万円 | 500万円 |

| 弁護士費用(1割) | 10万円 | 50万円 |

| 遅延損害金(2年5%) | 11万円 | 55万円 |

| 回収合計 | 121万円 | 605万円 |

| 実際の弁護士費用 | ||

| 着手金・報酬金等 | 30万円 | 100万円 |

| 実質負担 | 20万円 | 50万円 |

この表からわかるように、損害額が大きいほど弁護士費用の実質負担を軽減できます。一方、損害額が小さい場合は、弁護士費用の負担割合が大きくなる傾向があります。

弁護士費用を相手に請求できるケースでも、全額が回収できるわけではないという点を理解しておくことが重要です。

専門性の高い訴訟での請求例

医療訴訟や建築訴訟など、専門的な知識が必要な訴訟では、弁護士費用の請求が認められるケースが増えています。

建築訴訟の場合

建築訴訟において、建物の欠陥が理由で訴訟提起をするケースでは、弁護士費用を相手に請求できる場合があります。

ただし、交通事故や労災と異なり、怪我などの人的被害が発生していないこと、争点が「過失」ではなく建築のあるべき姿が争点となることから、弁護士費用が認められるかどうかは、ケースバイケースとなります。

医療訴訟の場合

医療訴訟では、専門家による知見や経験則を用いた主張・立証が必要となります。弁護士による訴訟代理が事実上必須であることから、認容額の1割程度の弁護士費用が認められる傾向にあります。

発信者情報開示請求の場合

発信者情報開示請求に係る弁護士費用についても、全部または一部が認められるのが一般的な傾向です。プロバイダー責任法に基づく裁判手続きを経る必要があり、専門家の手助けが必須とされているためです。

訴訟手続きの流れと期間の目安

弁護士費用を請求する際の訴訟は、どのような流れで進むのでしょうか。一般的なスケジュールを確認しておきましょう。

一般的な訴訟の進行スケジュール

| 段階 | 期間の目安 | 主な内容 |

| 1. 訴訟提起 | 1ヶ月程度 | 訴状作成・提出、証拠準備 |

| 2. 争点整理 | 3-6ヶ月 | 双方の主張整理、争点の明確化 |

| 3. 証拠調べ | 2-4ヶ月 | 証人尋問、書証の取り調べ |

| 4. 判決・和解 | 1-2ヶ月 | 最終弁論、判決言い渡し |

| 全体期間 | 半年~1年程度 | 事案の複雑さにより変動 |

和解で終わるケースがほとんど

民事訴訟の約7割が途中で和解により解決しています。和解の場合は「訴訟費用は各自負担」「弁護士費用は各自負担」とされることがほとんどです。

つまり、弁護士費用を相手に請求できる可能性があるケースでも、和解で終われば実際には請求できないことが多いのが現実です。

この点も念頭に置いて、訴訟を起こすかどうかを検討することをおすすめします。

弁護士費用の負担を軽くする方法

弁護士費用は原則として自己負担となります。ここでは、費用負担を軽減できる方法をご紹介します。

法テラスを利用する

日本司法支援センター(法テラス)は、経済的に余裕がない方や法的トラブルで困っている方を支援する公的な機関です。具体的には、以下のようなサービスを提供しています。

【無料法律相談】

収入や資産が一定基準以下の方は、弁護士・司法書士による無料の法律相談(民事法律扶助)を受けることができます。利用するには月収や預貯金などの資産要件があり、家族構成によって基準額が変わります。

【弁護士費用の立替制度】

一定の要件を満たす場合、弁護士・司法書士費用の立替えを受けることができます。この制度を利用するには、次のような要件を満たす必要があります。

- 資力基準(収入・資産が一定額以下)

- 勝訴の見込みがある

原則として分割での返済となりますが、生活保護受給者などは償還免除となる場合もあります。

【情報提供サービス】

法的トラブルの解決に役立つ情報や、適切な相談窓口の案内を無料で行っています。こちらは資力要件などなく、誰でも利用できるサービスです。

【犯罪被害者支援】

犯罪被害に遭われた方への情報提供や弁護士の紹介など、総合的な支援を行っています。被害の程度や状況に応じて、利用できるサービス内容が異なります。

経済的に弁護士への依頼が難しい場合には、法テラスに相談すると解決の糸口が見つかるかもしれません。

弁護士費用特約の活用

交通事故の場合、自動車保険の「弁護士費用特約」が利用できます。一般的には300万円まで補償されるため、弁護士費用の負担を大きく軽減できます。

示談交渉時の条件に弁護士費用を含める

判例上、弁護士費用が認められないケースでも、示談交渉の段階では弁護士費用を含めた金額で交渉することが可能です。ただし、実務では「各自の弁護士費用は各自が負担する」という条件で和解することが一般的です。

弁護士保険の活用

弁護士保険とは、弁護士に相談や依頼した際に発生する費用を補償する保険です。権利保護保険とも呼ばれ、様々なトラブルに対応できる心強い味方となります。

【補償される費用】

- 弁護士への相談料

- 着手金や報酬金

- 弁護士の日当

- 裁判所への費用

- 提携金融機関の立替・融資手数料

【対象となるトラブル】

- 交通事故

- 離婚問題

- 近所トラブル

- パワハラなどの職場トラブル

- 相続トラブル

- 消費者トラブル

- いじめ問題

特に交通事故の場合は、自動車保険の弁護士費用特約で最大300万円程度まで補償されるケースが多く、訴訟において大きな味方となります。

マンション管理規約の活用

管理費の請求では、管理規約に「違約金として弁護士費用を請求できる」との規定を設けておくことで、弁護士費用の請求が認められやすくなります。東京高裁平成26年4月16日判決では、このような規定に基づく請求が認められました。

よくある誤解と疑問

弁護士費用の請求について、皆様からよく寄せられる疑問にお答えします。

弁護士費用分割払いは可能ですか?

多くの法律事務所では、着手金や報酬金の分割払いに応じています。特に着手金については、3回~の分割払いに対応している事務所が多くあります。

勝訴すれば弁護士費用は全額請求できますか?

裁判で勝訴しても、弁護士費用は原則として請求できません。交通事故などの不法行為の場合のみ、例外的に損害賠償額の約10%程度が認められます。

法テラスは利用できますか?

経済的に余裕がない方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用できる可能性があります。収入・資産が一定基準以下の場合、弁護士費用の立替えを受けられ、分割での返済が可能です。まずは法テラスに相談することをお勧めします。

あなたが泣き寝入りしないために

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

弁護士費用の請求について押さえるべきポイント

弁護士費用の請求について、重要なポイントを整理しましょう。請求できるケースは以下のとおりです。

- 不法行為(交通事故など)の場合:認容額の約10%

- 労働災害の場合:最高裁判決で認められている

- 専門性の高い訴訟(医療・建築):認められる傾向

- 契約で定めがある場合:合理的な範囲で認められる

もしも、弁護士費用が請求できない場合は、以下の対策を検討してみましょう。

- 弁護士保険や弁護士費用特約の活用

- 法テラスの利用検討

- 分割払いの相談

- 示談交渉での工夫

弁護士費用の負担は決して小さいものではありません。事前に弁護士と十分に相談し、負担軽減に向けて見通しを立てることが重要です。

特に交通事故の場合は、弁護士費用特約への加入を検討することをお勧めします。

2008年弁護士登録。

男女問題、交通事故を中心に、幅広い分野を扱う。

大切な人生の分岐点を、一緒に乗り越えるパートナーとして、親身になって対応させていただきます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------