口約束だけで仕事を受けたら、後から報酬を減額されてしまった…

納期の認識が食い違って、クライアントとトラブルになった…

成果物の修正を何度も求められ、追加料金をもらえない…

フリーランスとして活動していると、こうしたトラブルに遭遇することは決して珍しいことではありません。

特に独立したばかりの方は、クライアントとの関係で不利な立場に置かれがちです。

こうした問題を防ぐために、『業務委託契約書を作成すべきか?』『契約書がないと法的に問題があるのか?』と悩まれる方も多いのではないでしょうか?

業務委託契約書は法的に必須ではありませんが、トラブル防止と自身の権利を守るためには極めて重要となってきます。

口約束や簡単なメールのやり取りだけでは、報酬の未払いや責任の所在が不明確になるリスクが高まります。

ただし、契約書の作成方法や記載すべき内容を正しく理解していないと、かえって不利な条件を受け入れてしまう可能性もあります。

本記事では、フリーランスが業務委託契約書を作成する際のポイント、記載すべき重要事項、トラブルを避けるための注意点について、詳しく解説していきます。

フリーランスとは何か

はじめにフリーランスとは何か、どの程度の人数なのかを確認しておきましょう。

フリーランスの定義

そもそもフリーランスとは何でしょうか。

まず、英語「freelance(フリーランス)」の語源を見ていきます。

中世の頃、王様が軍隊を補強するために雇った兵隊の中の主力が槍騎兵 、すなわち「lancer(ランサー)でした。

彼らランサーは、戦争があるたびに雇われているということで、特定の組織に所属していないフリーな立場でした。

そのような言葉が転じて「free lancer(フリーランサー)」が、組織に所属せずに働く人という言葉ができたと言われています。

フリーランスは、おおむね次のように定義されています。

「特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」

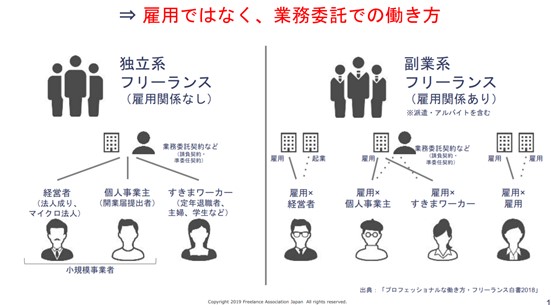

つまり、フリーランスは、「雇用」のように企業に所属するのではなく、仕事ごとに「業務委託」という形で仕事を任される人のことです。

ただし、その中にはさまざまな種類の働き方があります。図解すれば次の通りです。

「独立してフリーランスとして働き、特定の会社等との雇用契約のない人」(独立系)だけでなく「会社等との雇用契約を持ちながら副業としてフリーランスの仕事もしている」(副業系)といった人もいます。

フリーランスの規模

日本の広義のフリーランスは2019年で1,087万人、労働力人口比率では16%程度とされています。

2015年が913万人、労働力人口比率で14%であり、着実に増えています。2019年では、そのうちの専業フリーランス人口は推計370万人とされています。 (出典「【ランサーズ】フリーランス実態調査2019年版」)

なぜフリーランスは増えたのか?

フリーランス側、企業側それぞれの事情があります。

「フリーランスの実態と課題」(以下、この資料を「実態と課題」と略称します。)から以下のことが見えてきます。

フリーランス側(働き手)の理由

- 「自分の裁量で働きたい」

- 「働く時間と場所の自由を得たい」

- 「自分の専門能力や資格を発揮したい」

- 「やってみたい仕事に挑戦したい」

- 「ワークライフバランスを大切にしたい」

など様々な理由があります。

企業側(注文をするクライアント側)の理由

「専門の知見やスキルを必要なときに柔軟に調達したい」といった積極的な理由もあります。

しかし、企業は「雇用している社員だけでは足らなくなったときのための調整弁」や「安価で融通の利く労働力」にするためといったような理由でフリーランスに仕事を発注する事も多く見られます。

つまり、労働契約として労働者を「雇用」すると

・簡単に解雇することはができない

・労働基準法の規制がある

・社会保険料の負担も大きい

・フリーランスは上記の点を気にしなくても良い

といった理由です。

さらに、2020年4月からの「同一労働同一賃金」施行(中小企業は1年遅れ)に伴い、これまでのように非正規の労働者を安い賃金で使うことが難しくなります。

ですので、労働法の保護を受けずに会社の都合で使える戦力として、フリーランスの利用にシフトすることになり、ますますフリーランスの需要は高まることが見込まれます。

なぜ、業務委託契約書を取り交わす必要があるのか。

フリーランスは雇用された労働者と立場が異なります。

仕事をするにあたって、以下を明確にすることが、働くために必須です。

・委託された仕事の内容、

・納期がいつか、

・報酬はいくらにするか

労働法の保護を受けないので、知識をつけて自分の身は自分で守ることが非常に重要です。

雇用(労働契約)とフリーランスの契約の違い

労働契約(雇用契約)は、労働者が会社で働き、会社がそれに対して賃金を支払う、という約束です。

すなわち、労働者は定められた時間に会社の指揮命令のもとで働き(労務を提供し)、会社は賃金を支払う、という契約です。

労働者は会社に対して弱い立場になりがちなので、そうならないように労働法においては強行法規や就業規則等で賃金、労働時間、休日、休暇などが一定の水準以上に定められ、また産休育休や労働災害発生時の保護なども定められています。

これに対し、フリーランスは労働契約ではなく、「業務委託契約」で働いています。

すなわち、業務を外注する側(委託者:クライアント)が相手(受託者:フリーランス)に一定の業務を外注し、委託者が受託者に対して、業務の対価の報酬を支払う、という契約です。

法律の建前上は、委託者と受託者は対等の関係にあり、契約自由の原則に従って自由に契約内容を定められることになっています。

そのため、フリーランスの保護を明確にする、という仕組みは、これまで十分に整っていませんでした。

現実には、個人のフリーランスが、会社に対して、対等な交渉力や知識経験を有することはまれです。

労働契約で働く労働者以上に弱い立場にあるといえます。

フリーランスの業務契約の種類

フリーランスの業務は、契約のあり方として次の2種類に整理できます。

請負契約

受託者(フリーランス)が委託者に対してある仕事の「完成」を約束し、委託者がその結果に報酬を支払います。

ですので、仕事が「完成」しなかったら報酬は受け取れません。

完成品として提供したものの内容や機能が不十分であるような場合、通常の品質・性能を有しないということになり(いわゆる「瑕疵がある」といいます)、受託者はちゃんと「完成」させる義務を負います。

委任契約・準委任契約

受託者(フリーランス)が委託者に対して、ある行為の遂行を約束し、委託者はその行為に対して報酬を支払います。

仕事の完成でなく、行為の遂行が受託者の義務です。結果に問題があっても、受託者は受託業務完了として報酬を受ける権利があります。

もちろん受託者は十分に注意を払って委託業務を遂行する義務があります(「善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」)。

法律行為の委任を受ける場合は「委任契約」といいます。弁護士の業務が代表的なものです。法律行為以外の委任を受ける場合を「準委任契約」といいます。

ですので、多くのフリーランサーの業務委託契約は準委任契約です。

とはいえ、請負と委任の区別は、それほどはっきりしているわけではありません。

例えば、デザイナーの仕事は、デザインを完成する請負契約とも見ることもできますが、デザイン考案の行為を引き受けた準委任契約と見ることもできるでしょう。

いずれにせよ、ある業務を引き受けて遂行を約束し、対価としての報酬を受け取る事には変わりはありません。

請負・委任・準委任のいずれを問わず、その契約を「業務委託契約」と呼んでいます。

業務委託契約書が必要な5つの理由

業務委託契約書が必要な理由は概ね次の通りです。

そもそも何を委託・受託したかをはっきりさせなければいけない。

例えば、新商品のデザインをデザイナーが引き受ける場合、どのような商品について、どんなコンセプトのデザインをクライアントが求めているのか、といった契約の目的を、明確にしておく必要があります。

これは「余計な仕事を頼まれなくなる」ということにもつながります。

納期を明確にしなければならない。

凝り性のデザイナーがあれこれ考えて、新商品の発表会に間に合わなかったら、会社としてデザイナーに発注した意味がありません。

最終の納期を明確にし、その前に候補作を提示し、といったスケジュールをお互いに合意する必要があるでしょう。

報酬の額・支払い方法・支払い時期などを明確にしなければならない。

何をすればいくらの報酬をどの方法でいつまでに支払うか、取り決めておく必要があります。

ようやく仕事が完成したのに、「もう少し安くならないか」とか「支払い時期を延期してくれないか。」などとクライアントから勝手な事を言われたら、フリーランスとしてはたまったものではありません。

知的財産の帰属・利用形態をはっきりしなければならない。

クライアントとしては報酬を払ってようやく作ってもらったデザインです。

デザイナーが勝手に別の会社に同じものを納品されては困ります。

報酬の支払いと同時に当該デザインの知的財産権はクライアントに移転する、といった定めがよく行われます。

一方では、フリーランスのデザイナーがチラシ用のデザインを納品したのに、クライアントが断りなくホームページの背景に流用する、といったことも困ります。

あらかじめデザインの用途を契約ではっきりさせておくべきでしょう。

秘密保持義務を明確にしなければならない。

例えば、デザイナーが新商品のデザインを受託した場合に、外部の人に「あの会社がこれこれの新商品をいつ頃に公表する予定だ。」などと口を滑らせたり、さらにライバル会社に告げ口などされたら、クライアントは大変困ります。

業務委託契約書の中に「秘密保持契約条項」を設ける方も多いですが、実際は、業務委託契約書とは別に「秘密保持契約書」を作成する方が安全です。

フリーランスが経験したトラブル

クライアントとの業務委託契約で次のようなトラブルが起こったことが指摘されています(「実態と課題」10~12ページ、)。

①取引上のトラブルを経験した人:54%

②トラブルの内容

報酬支払い遅延(43.7%)、契約の一方的変更(38%)、約束した報酬の減額(32.4%)

買いたたき(28.2%)、書面を作成交付してくれない(27.7%)、

不当な金銭、労務の提供をさせられる(23.9%)、支払期日を定めてくれない(17.8%)

提案や企画、作品等の関する知的財産権の侵害(10.3%)

③トラブルのうち報酬未払いについて

報酬未払いを経験した人は7割近く、そのうち4割が泣き寝入りしています。

泣き寝入りの理由は、勝てる見込みがないとか、どうすればよいかわからなかったなどです。

業務委託契約書に書くべき事項「6つの注意点」

以上でなぜ業務委託契約書が必要なのか、イメージは把握いただけたと思います。

業務委託契約書には概ね次のようなことが書かれます。前項でも重要な内容はお話していますが、改めて整理しておきます。

なお、「業務委託契約書」という表題でなくても同様の内容であれば差し支えありません。

契約の目的・内容(成果物・納期など)

契約においては、委託者が受託者に対し、

・どのような仕事を委託したのか、

・何をすれば報酬が支払われるのか、

・いつまでに行わなければいけないか

などが明確でなければなりません。

デザイナーならば、デザインを納品するのでわかりやすいと思います。

しかし、例えばコンサルティング契約ならコンサルティングを行うことが契約の目的であり物の納品が目的ではありません。

もっとも、コンサルティング契約のような委任契約においては、報告義務というものが非常に重要です。

コンサルティングの実施状況の報告書の提出を毎月求められることはあるでしょう。

報酬の定め(報酬の額・支払い時期・支払い方法)

「報酬額は○円とし、成果物納品後○日以内に銀行振込みで支払う」といった定めです。

なお、システム開発や人事制度コンサルティングなど長期のプロジェクトでは、月次に支払うとか、ミッションのフェーズ*を定めてそれにより払うなど、といったことも有り得るでしょう。

(*基本設計書納品時に○円、システムテスト終了しクライアント検収後に○円等)。

これらの定めは、委託者・受託者とも誤解のないように具体的・合理的な基準で定めておく必要があります。

契約期間

長期にわたる契約であれば契約期間を定めます。

クライアントとフリーランス両者で特に申し出がなければ自動延長されるとか、1ヶ月前の予告で解約できる、などといった定めを設けることがよく行われます。

知的財産の帰属・利用形態

知的財産については、成果物納品と同時にクライアントに帰属する、という定めがよく行われますが、フリーランスとして本当にそれで良いのかは、しっかり見極める必要があります。

前述のように契約の目的がチラシのデザインなら、チラシのデザインの限りでクライアントに著作権等が譲渡されるといったことを明示します。

ホームページを作成する業者は著作権を作成する業者に留保することが多いです。

秘密保持

フリーランスがクライアントから仕事引き受けるにあたっては、前述のようにクライアントの重要な情報に接することが通例です。秘密保持を明確に約束しなければなりません。

そのほか

委託業務の遂行方法・再委託の可否

長期的な契約であれば毎月1回進捗ミーティングを行って状況を報告する、といったことです。

別の人への再委託が禁止されるか許されるか、なども定めておく必要があります。

禁止事項

コンサルティング業務などでは、同業他社のコンサルティングを引き受けてはならないといった禁止事項が定められることがあります。

損害賠償

自分のせい(責に帰すべき事由)で相手方に損害を与えた場合には損害賠償する旨の定めです。

契約の解除

契約違反が是正されないとか、破産などの法的整理、差押、支払い停止など相手方の業務継続に支障が出るときには契約を解除できる、といった定めも通常行われます。

反社会的勢力の排除

契約当事者が反社会的勢力ではなく、今後も反社会的勢力にはならないことを表明確約します。

フリーランスとしても、間違って反社会的勢力の仕事を引き受けたりすれば、自らの信用失墜に繋がります。

これも欠かせない条項です。

実際の作成に当たっての注意点

雛形の活用

実際に業務委託契約書を作成する場合には、ネットで様々な雛形が載っています。

これらを活用するのも手です。末尾に代表的なものを掲げています。

もっとも、ご自身が結びたい契約内容通りのものが作れるとは限られませんので個別に依頼することも考えてみてもいいかもしれません。

比較的低額の費用で業務委託契約書を作成してくれる弁護士もいますから、必要に応じてご相談ください。

実務の場面では柔軟に

とはいえ、ご自身の業務、クライアントとの関係などから、本当に必要な業務委託契約書の内容は様々だと思います。

クライアント自身も業務委託契約書に必ずしも精通していないでしょう。

フリーランスの側からクライアントに業務委託契約書の雛形を振りかざして、余計な紛争を起こしても仕方ありません。

簡単なやり方

例えば、委託の内容が簡単かつそれほど高額でもないなら、前述3の(1)契約の目的・内容(成果物・納期など)(2)報酬の定め(報酬の額・支払い時期・支払い方法)(3)契約期間(5)秘密保持、などの簡単な定めを、注文書・請書に記載しておくとか、不明点はメール等のやりとりで証拠を残しておく程度でも足りることが多いでしょう。

少なくとも、「お金の取りっぱぐれ、ただ働き」にならないように注意する、くらいのことで足りる場合も多いでしょう。

疑問点をそのままにしない。

クライアントとのお話の中で、様々疑問な点が出てくるとか、認識の相違が明らかになることもあるでしょう。

これは、一つ一つ契約条項に落とし込んでいくよりは、疑問点や確認事項をメモやメールなどで取り交わして認識を一致させておくことが有効でしょう。

クライアントが口頭で説明するだけの場合、大事なことだと思えばご自身からクライアントに「先程のお話のポイントをまとめました。ご確認ください。」といったメールを送っておく、というのもお互いの誤解を防ぐ有効な方法です。仮に返事がいただけなくても、相手が否定してこなければ内容を了解したと主張することはできるでしょう。

クライアントの担当者がいささか頼りないのなら、そのメールの CC に担当者の上司も入れておく、といったことも工夫しましょう。

このようなメールは万が一の紛争の際には、実際の業務委託契約の内容の一部として取り扱われることが十分に期待できます。

要するに契約は契約当事者の意思表示の合致により成立するものです。契約書以外の形でもお互いの合意を明確に証拠立てるものを残しておくことです。

相手方が業務委託契約書を提示してきたとき

逆に、相手から業務委託契約書を提示されるとき、注意が必要です。

少なくとも、次のようなことはチェックしておくべきです。

・契約目的成果物が具体的に特定されているか

・納期が明確か。

・報酬の金額・支払い時期・支払い方法がはっきりしているか

そして何よりも疑問があれば、ちゃんと確認して前述のようにメールなどで証拠を残しておくことです。

まとめ

業務委託契約書は、フリーランスとクライアントのお互いの意思の合致を明確にするために作成するものです。

必要な内容をお互いが理解できるように作りこむことで、将来の紛争を避ける事ができます。

業務委託契約書の形にこだわるのではなく、お互いの合意事項を明確にして信頼関係を構築するための手段として有効に活用してください。

最後になりますが、この記事がフリーランスの方のこれからの活動に少しでも役立つのであれば幸いです。

【参考1】業務委託契約書の雛形等

無料でダウンロードできるサイトをいくつか示しました。 なお以下のサイトとなんらかの繋がりはございません(外部サイト)。参考としてご確認ください

①弁護士法人 咲くやこの花法律事務所

業務委託契約書の注意点など作成方法を弁護士が解説【サンプル雛形あり】

詳細な説明が載っています。

契約書作成で必ずおさえておくべき6つのポイント【ひな形集付き】

雛形が使いやすくできています。一つだけでもお目通しいただければ、業務委託契約書のイメージがはっきりするでしょう。

②ビズオーシャン

業務委託契約書の書き方と注意点

書式が豊富、会員登録が必要です。

【参考2】困ったときの相談窓口

国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。国民のみなさまがどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想で設立された法務省所管の公的な法人です。

あらゆる法的な悩み(法的なものか分からないという悩みも含めて)を受け付けてくれます。

相談の内容に応じた法制度紹介や、更に専門的にご相談できる関係機関のご案内、法テラスが行っているサービスのご案内もしてくれます。

お近くの法テラス(地方事務所一覧)

無料会員になるだけで様々な情報が得られます。

年会費1万円で個人会員になれば、さらに様々なサービスが用意されています。

全国のフリーランス駆け込み寺リスト(中小企業庁・公正取引委員会)

全国を管轄する中小企業庁と、全国9つの経済産業局に相談窓口が開設されています。

また独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法などを管轄する、公正取引委員会にも相談、申告が可能です。

「フリーランス協会」の「企業との取引トラブルで「ムムッ!」と思ったら、相談窓口へ!」にて紹介されています。

事業者のミカタはいま抱えているトラブルにはご利用できませんが、今後起こりうるトラブルに備えて加入しておくと、トラブルがあった場合、弁護士費用の一部が補償されます。

また、ご加入者専用で、「弁護士と直接電話で相談できるダイヤル」やトラブルがあった際の「弁護士紹介」、「契約書チェック」などが無料でできるサービスも充実しています。

玉上 信明(たまがみ のぶあき)

社会保険労務士

健康経営エキスパートアドバイザー

紙芝居型講師(登録商標第6056112号)

日本紙芝居型講師協会(登録商標第6056113号)

日本公認不正検査士協会アソシエイト会員

弁護士 松本隆

神奈川県 弁護士会所属

横浜二幸法律事務所

所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階

TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------