「慰謝料を払えない」「お金がない」と言われたとき、あなたはどうしますか?

相手の言葉をそのまま信じて諦めるのは、早計です。

なぜなら、支払い能力を確認する方法や、慰謝料を回収するための法的手段があるからです。

本記事では、相手の真の支払い能力を調査する方法から、減額交渉を防ぐテクニック、最終手段である強制執行の具体的手続きまで、徹底解説します。

弁護士の視点から、公正証書の作成や分割払いの提案など、状況に応じた実践的な対応策も紹介します。

精神的苦痛に対する正当な補償を確実に受け取るためには、法の知識を身につけることが重要です。

相手の主張する「お金がない」という言葉に惑わされることなく、毅然とした態度で慰謝料請求を進めましょう。

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

相手にお金がない場合は現状把握する

弁護士

弁護士慰謝料請求で「お金がない」と言われても、すぐに諦めるべきではありません。

では、どのように対応したらいいのでしょうか…。

まずは、相手の実際の支払い能力を調べましょう。

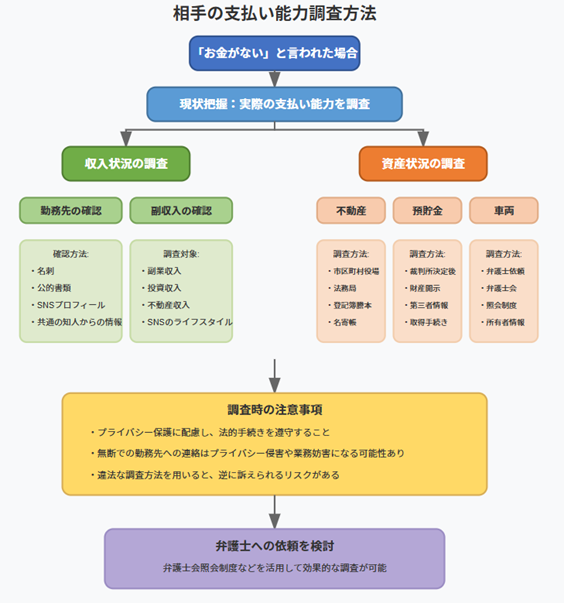

相手の支払い能力を確認する方法

相手は本当に支払い能力がないのか、それとも単に支払いを拒否しているだけなのかを見極めるには、収入や資産など複数の側面から調査する必要があります。

請求書の差出人(相手本人、行政書士、弁護士等)によっても取るべき対応方法が変わってくるため、まずはこの点を確認しましょう。

相手の支払い能力調査は自分だけでもできますが、相手に言いくるめられたり、正確な情報が得られなかったりするケースもあります。

対応が難しい場合は、弁護士への依頼も検討してみましょう。

弁護士は経験と法の専門知識があるため、より効果的な調査ができるはずです。

収入状況の調査では、定期的な給与収入だけでなく、副業や資産からの収入も含めて総合的に評価する必要があります。

勤務先の確認方法

相手の勤務先がわかれば、おおよその収入レベルを推測できます。

勤務先確認で利用できるのは、以下の情報です。

- 名刺

- 公的書類

- SNSプロフィール

また、共通の知人がいれば、そこから情報を得る方法もあります。

しかし、勤務先への直接の問い合わせには、プライバシー保護の観点から法的制限がかかることもあります。

無断で勤務先に連絡して情報を聞き出すことはプライバシー侵害や業務妨害になる可能性があるため、避けるべきです。

適法に情報を得るなら、弁護士に依頼して弁護士会照会制度を利用する方法があります。

副収入の確認方法

給与以外の収入源がないかも調査しましょう。

次の収入があれば、実質的な支払い能力は高くなるはずです。

- 副業収入

- 投資収入

- 不動産収入

副収入を探るには、SNSでの活動内容やライフスタイルに注目してみましょう。

収入に見合わない高額な消費行動(高級品の所有、頻繁な旅行など)があれば、隠れた収入源がある可能性もあります。

また、投資や不動産関連の投稿なども、副収入に関する情報の手がかりになります。

資産状況の確認方法

相手が保有する資産も、支払い能力を判断するうえで重要なポイントです。

不動産や車両、預貯金などさまざまな資産を調査しましょう。

不動産や車の場合

不動産所有情報は、法務局で登記事項証明書を取得すれば、不動産の詳細情報や担保の有無も確認可能です。

車両については、ナンバープレートから直接所有者を調べるのは困難です。

しかし、弁護士に依頼すれば、弁護士会照会制度で所有者情報を取得できる可能性もあります。

預貯金の場合

預貯金は最も流動性の高い資産であり、慰謝料支払いの直接的原資となります。

ただし、相手の同意なしに銀行から直接情報を取得できないため、調査は困難です。

一方で、裁判所の判決等を得た後であれば弁護士会照会制度、「財産開示手続き」や「第三者からの情報取得手続き」で預貯金情報を取得できる可能性があります。

手続きには判決や和解調書、強制執行認諾文言付き公正証書などが必要となります。

預貯金調査では、プライバシー保護の観点から法的手続きを遵守することが重要です。

違法な調査方法を用いると、逆に訴えられるリスクもあります。

公的機関の情報を活用する場合

公的機関が保有する情報を利用することで、相手の資産状況を把握しやすくなります。

法的手続きに従って、情報収集しましょう。

法務局での資産調査の方法

法務局では、相手が所有している不動産情報を確認できます。

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)には以下の情報が記載されています。

- 所有者情報

- 不動産の所在地

- 面積

- 取得時期

- 担保権設定状況 など

調査するには、相手の住所が必要です。

相手の居住地や出身地など、不動産を所有する可能性が高い地域を中心に調査すると効率的です。

信用情報機関での調査方法

信用情報機関にはローンやクレジットカード利用状況など個人の信用情報が記録されています。

ただし、一般人が他人の信用情報を直接調査(情報開示)することはできません。

弁護士に依頼しても、弁護士会照会制度で得られる情報には制限があります。

信用情報調査を行う際には、必要な手続きや費用、時間を事前に確認し、効率的な調査計画を立てることが重要です。

情報開示が困難な場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。

手続きでは法律を遵守し、プライバシー侵害に当たらないよう注意が必要です。

無断で相手の信用情報を調査すると、法的問題が生じる可能性があります。

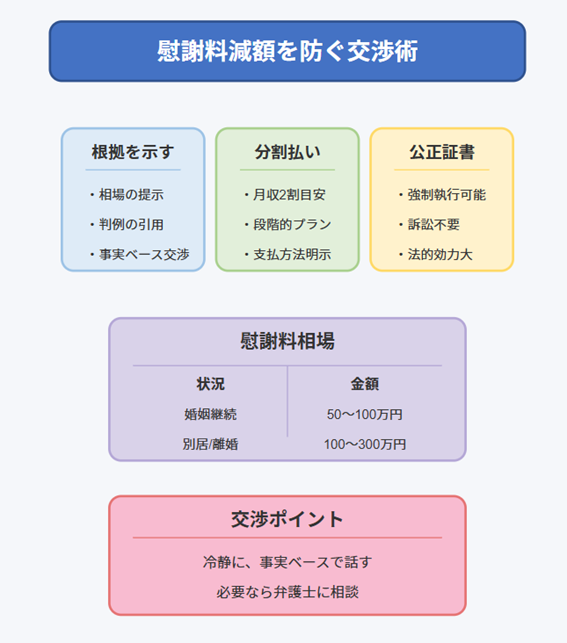

慰謝料を減額されないための交渉術

慰謝料請求において、相手から減額を求められることはよくあります。

しかし、交渉術や説得のポイントを押さえることで、請求額を維持することも可能です。

弁護士

弁護士ポイントとしては、相手の減額要求には毅然と対応しましょう。

ほかにも注意点があれば教えてください!

減額交渉を防ぐためにすべきこと

慰謝料の減額交渉を防ぐには、事前の準備が重要です。

相手が減額を求めてきたとき、論理的に反論できる材料を用意することで、交渉を有利に進められます。

請求する慰謝料額が適正であることを示す根拠や、類似事例の判例資料を準備しておくと説得力が増します。

また、相手の支払い能力を事前調査しておけば、「支払えない」という言い訳に対しても反論が可能です。

相手の勤務先や資産状況などの情報を集め、本当に支払い能力があるのかを確認しておきましょう。

減額交渉では相手がさまざまな理由をつけてくることを想定し、それぞれに対する具体的な反論を準備しておくことも大切です。

たとえば「関与は消極的だった」「回数も少なかった」といった主張への反証や、「相場よりも高すぎる」という主張に対する根拠資料などを用意しておきましょう。

交渉では冷静さを保つことが重要です。

感情的になると相手に譲歩してしまいやすくなるため、事前に想定問答をシミュレーションしておくことも効果的です。

弁護士

弁護士減額交渉の備えには時間と労力がかかりますが、しっかりと準備しておくことで、慰謝料の満額獲得につながります。

相場を提示して正当性を主張する

慰謝料の減額交渉において効果的な方法の一つが、相場を提示して自分の請求額の正当性を主張することです。

客観的な数字を示すことで、感情論ではなく事実に基づいた交渉が可能になります。

慰謝料の相場を調べるには、弁護士のウェブサイトや法律関連の書籍、判例データベースなどが役立ちます。

弁護士

弁護士たとえば、不倫による慰謝料の相場は、以下のとおりです。

| 不倫のケース | 慰謝料の相場 |

| 婚姻関係を継続する場合 | 50万円から100万円 |

| 別居に至った場合 | 100万円から200万円 |

| 離婚する場合 | 150万円から300万円 |

相場を調査する際は、単に金額だけでなく、その金額が認められた背景や条件も確認しておきましょう。

不倫の期間や回数、家庭への影響度など、慰謝料額を左右する要素を自分のケースと比較検討しておくと、より説得力のある主張ができます。

過去の判例を根拠にする

過去の判例を引用することで、請求額の正当性をより高められます。自分のケースと似た条件の判例を選び、「同様のケースでは〇〇万円の慰謝料が認められています」と具体的に提示することで説得力が増します。

判例を根拠にする際は、不倫の期間や態様、影響の大きさなど、できるだけ条件が近い事例を探しましょう。

判例の詳細を正確に把握していないと、反論されるリスクがあります。

必要に応じて、弁護士への依頼も検討してみてください。

支払い義務の正当性を説明する

減額交渉では、相手が支払い義務自体を否定することがあります。

そのような場合には、法的な観点から支払い義務の正当性を説明することが重要です。

慰謝料は単なる「お詫びのお金」ではなく、民法に基づく法的な賠償責任であることを明確に伝えましょう。

民法709条(不法行為による損害賠償)や710条(精神的損害の賠償)を根拠に、相手の行為によって精神的苦痛を被ったことへの賠償請求権がこちらにあることを説明します。

不倫の場合には、法律上の「貞操義務違反」にあたることを指摘するのも効果的です。

聞き慣れない言葉かもしれませんが、法的な専門用語を適切に使用することで、相手に対して毅然とした態度を示せます。

ただし、専門用語の乱用は相手を委縮させることもありますので、相手の理解度に合わせた説明を心がけましょう。

感情論ではなく事実を基に交渉する

一般的に、慰謝料交渉では感情的になりがちですが、冷静に事実に基づいた交渉を進めていくことが大切です。

「裏切られて悲しい」といった感情的な訴えではなく、「いつ、どこで、どのような行為があったか」という具体的事実を基に交渉することが重要なのです。

事実を時系列で整理し、証拠と合わせて提示すれば、相手も反論が難しくなります。

また、自分自身も感情に流されることなく、冷静な判断ができるようになります。

交渉の場では、相手の言動に対して感情的に反応せず、冷静な対応を心がけましょう。

誠意を見せて交渉を進める

強硬な態度だけでなく、場合によっては誠意を示すことも重要です。

誠意ある態度で交渉を進めることで、相手の心理的抵抗を減らし、合意に至りやすくなります。

感情的にならないためには、交渉前に自分の感情を整理しておくことが大切です。

怒りや悲しみなどの感情は、交渉の場ではコントロールし、冷静さを保つように心がけましょう。

また相手が挑発的な言動をとっても、それに乗らないことが重要です。

例えば、話し始める前に深呼吸をしたり、感情的になりそうな場合には一時的に席を外したり、相手方の発言を想定し回答を準備しておく等、冷静さを保つための具体策を講じておくことが大切です。

気持ちを抑えることが難しい場合は、弁護士に依頼するのもおすすめです。

第三者が対応することで、感情的な対立を避けられます。

なお、相手に誠意を伝えたい場合、以下のフレーズを使って説得すると効果的です。

お互いにとって納得のいく解決策を見つけたいと考えている

状況を理解した上で、最善の方法を一緒に考えたい

あなたの立場も考慮した上で、公平な解決を目指したい

相手を尊重する姿勢を示しつつも、自分の主張を放棄しないことが重要です。

誠意を示しながらも自分の権利を主張することで、バランスの取れた交渉を進められます。

分割払いを提案して支払いやすくする

慰謝料の交渉において、相手が「一括での支払いは困難」と主張する場合、分割払いの提案がおすすめです。

分割払いは相手の支払い能力に合わせて慰謝料を回収する方法であり、適切に設計すれば減額されることなく全額を回収できます。

分割払いの提案は、相手が「お金がない」という理由で減額を求めてきた場合に特に効果的です。

一括での支払いが難しくても、月々の収入から少しずつ支払うことは可能だと説得することで、減額要求を回避できます。

ただし、分割払いにすると支払いが長期間にわたるため、途中で滞るリスクもあります。

分割払いを提案する際には、月々の支払額・支払い期間や支払い方法などについてしっかりと定め、具体的な計画を示すことが重要です。

また、支払いが滞った場合の対応についても、あらかじめ取り決めておきましょう。

分割払いを認めてもらうための工夫

分割払いの提案時には、相手の同意を得るための工夫が必要です。

単に分割払いをすすめるだけでなく、相手が安心して合意できるように提案しましょう。

弁護士

弁護士分割払いのプランを提案する際には、相手の経済状況を考慮し、「現実的な支払いプラン」を提示することが重要です。

相手の月収や生活費などを踏まえ、無理なく継続できる金額を設定します。

たとえば、月収の2割程度を上限とするなど、一定の目安を設けることも効果的です。

具体的な支払い方法として、銀行振込や口座引き落とし等相手が手続きしやすい方法を提案することも大切です。

また、ボーナス月に多めに支払うなど、収入の変動に合わせた柔軟なプランも検討してみましょう。

現実的なプランを提案することで、支払いの合意に至る可能性が高くなります。

相手自身が提案してきたプランがあれば、それをベースに調整することも一つの方法です。

無理のない金額設定で相手を説得

分割払いの金額設定は、相手が無理なく継続できる金額にしましょう。

金額が高すぎると支払いが滞りやすくなり、反対に低すぎると完済までに長い時間がかかってしまいます。

相手を説得するための工夫としては、最初の数回は少額にして徐々に増額していくなど、段階的な支払いプランを提案することも効果的です。

また、期限内に支払いが完了した場合には、最終回の支払いを免除するなどのインセンティブを設けることも検討してみましょう。

交渉の際には、「一度に大きな金額を支払う必要がない」「月々の支出計画に組み込みやすい」など、分割払いのメリットを具体的に説明することも大切です。

公正証書を作成して法的効力を確保する

分割払いの合意を確実なものにするためには、公正証書の作成が不可欠です。

公正証書には法的効力があり、相手が支払いを怠った場合にも強制執行が可能となります。

公正証書の作成手順

公正証書を作成するには、まず最寄りの公証役場に予約を入れる必要があります。

予約の際には、公正証書の内容や必要書類について確認しておきましょう。

一般的に必要となる書類は、以下のとおりです。

- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

- 印鑑

- 合意内容を記した書面など

公証役場では、公証人が当事者の意思確認を行った上で公正証書を作成します。

双方の同席が必要ですが、代理人(弁護士など)による対応も可能です。

公証人は法律の専門家であるため、合意内容に法的な問題がないかもチェックしてくれます。

公正証書の作成費用は、慰謝料の金額や分割回数によって異なりますが、一般的には数万円程度です。

この費用は、通常、慰謝料を請求する側と支払う側で折半することが一般的ですが、交渉次第では相手側に負担してもらうことも可能です。

公正証書のメリットと注意点

公正証書の最大のメリットは、「強制執行認諾文言」を付けられる点です。

この文言が付いていれば、相手が支払いを怠った場合、訴訟を経ることなく、直ちに強制執行の手続きを取ることができます。

これによって、時間と労力を大幅に節約できます。

また、公正証書は公文書としての効力を持つため、内容に関する証明力が高く、後々のトラブルを回避しやすくなります。

分割払いの期間が長期にわたる場合、当初の合意内容があいまいになりがちですが、公正証書があれば明確な証拠として残ります。

公正証書を作成する際の注意点としては、内容にもれがないよう十分に確認することです。

特に、支払いが滞った場合の対応(期限の利益の喪失条項など)や、連帯保証人の設定などについては、明確に記載しておきましょう。

弁護士

弁護士相手によっては公正証書作成に抵抗を示すこともありますが、しっかりと説得することで慰謝料回収につなげられます。

法的手段を用いた強制執行の方法

慰謝料を請求しても相手が支払わない場合は、法的な強制執行という手段があります。

強制執行は、裁判所の力を借りて相手の財産から強制的に回収する手続きのことです。

弁護士

弁護士強制執行の内容を理解しておけば、支払い拒否にも対処できます。

強制執行について詳しく知っておきたいです!

強制執行認諾文言付き公正証書

慰謝料請求において相手が任意で支払わない可能性がある場合、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておきましょう。

相手が支払いを拒否した際に、裁判を起こすことなく、直ちに強制執行へ移行できます。

公正証書は通常の合意書や示談書よりも高い法的効力を持ちます。

相手に対して公正証書の作成を提案する際には、お互いの合意内容を明確に記録できることや、将来の紛争を予防できるといったメリットを説明すると良いでしょう。

通常の慰謝料に関する公正証書作成において、証人は必須ではありませんが、特定の状況では証人が必要になります。

たとえば、当事者が文字の読み書きができない場合などです。

証人は成年で意思能力のある人なら誰でも良いですが、利害関係のない第三者が望ましいとされています。

弁護士

弁護士証人が必要な場合は、事前に公証役場に相談し、手続きについて確認しておきましょう。

支払いが滞った場合の強制執行の申立て方法

強制執行認諾文言付き公正証書があれば、相手が支払いを怠ったときに裁判所へ直ちに強制執行の申立てができます。

申立ては、相手の住所地を管轄する地方裁判所で行います。

申立てする際に必要なものは、例えば、以下のとおりです。

- 強制執行申立書

- 公正証書の正本

- 相手の財産に関する情報など

弁護士

弁護士執行対象となる財産によって必要書類が異なりますので、事前に確認しておきましょう。

申立てが認められると差押命令が出され、指定した財産に対して差押えが行われます。

申立ての費用は一時的に申立人が負担しますが、最終的には相手から回収可能です。

財産差し押さえの手順

対象となる財産によって、差押えの手順は異なります。

預貯金の場合は、以下の流れで差し押さえが行われます。

- 銀行に差押命令が送達される

- 口座が凍結される

- 指定額が払い戻される

給与差押えは以下の流れで行われます。

- 勤務先に差押命令が送達される

- 給与の一部(通常は手取り額の4分の1まで)が差し押さえられる

不動産差押えの場合は、以下の流れで債権回収が行われます。

- 登記所に差押命令が送達される

- 不動産登記簿に差押えの登記がされる

- 競売手続きに移行する

- 売却代金から債権を回収する

確実に慰謝料を請求・回収するには専門知識が必要なため、弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。

強制執行の具体的な手続きの流れ

強制執行は相手が支払わない場合の最終手段として効果的ですが、手続きは複雑です。

執行名義(判決、和解調書、強制執行認諾文言付き公正証書など)があれば、裁判所に強制執行を申し立てられます。

強制執行は以下の流れで行われます。

- 申立てをする

- 裁判所による審査が行われる

- 差押命令が発令される

- 差押えが行われる

各段階で正確な書類作成と適切な対応が求められます。

また、相手のどの財産に執行するかという判断も必要です。

なお、手続きでは、以下の費用がかかることがあります。

- 申立て手数料

- 執行官費用

- 郵便切手代

- 弁護士費用

この費用は、一時的に申立人が負担しますが、最終的には相手から回収可能な費用もあります。

強制執行は法的手続きのため、誤った進め方をすると無効になったり、時間と費用を無駄にしたりするリスクがあります。

特に初めての場合は専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

正しい知識を理解し、法に則った手続き方法で、確実に債権回収を目指しましょう。

裁判所への申立て方法

強制執行には裁判所への申立てが必要です。

書類をもれなくそろえ、正しい手続きで慎重に準備しましょう。

強制執行の申立書は法定様式に従って作成します。

弁護士

弁護士申立書には申立人と相手方の氏名・住所、執行名義の表示、請求内容、執行対象財産などを記載します。

様式は裁判所のウェブサイトでダウンロード可能ですが、記入は複雑なため、初めての場合は弁護士に相談すると良いでしょう。

提出書類には執行名義の正本(判決正本、和解調書正本、強制執行認諾文言付き公正証書正本など)、差し押さえたい財産情報(銀行口座、勤務先、不動産登記簿謄本など)が必要です。

代理人が申し立てる場合は委任状も用意しましょう。

書類をそろえたら、相手の財産所在地または住所地を管轄する地方裁判所に提出します。

提出時に申立手数料を納付します。

申立て後の流れと注意点

申立てが受理されると、裁判所で行われるのが「書類審査」です。

不備がなければ差押命令が発令され、相手方財産への差押手続きが始まります。

差押命令は第三債務者(銀行や勤務先など)と債務者本人に送達されます。

弁護士

弁護士申立て後は、相手に差押えたという情報が知られることを意識しておきましょう。

相手は差押命令の送達で財産差押えを知り、対抗措置を取る可能性があります。

特に預貯金差押えでは、事前の引き出しを防ぐため複数の金融機関を対象に申立することも検討すべきです。

差押えには優先順位があり、先に申し立てた債権者が優先されます。

また、生活必需品や一定額以下の給与など差押えできない財産もあるため注意が必要です。

差し押さえの実施方法

差押えは主な強制執行の手段であり、債務者の財産によって方法が異なります。

銀行口座の差し押さえ

銀行口座の差押えは、比較的素早く対応できます。

差押命令が銀行に送達されると口座が凍結され、債務者は引き出しや振込みができなくなります。

差し押さえられるのは、命令送達時点の残高となり、その後の入金は原則として対象外です。

差押えには債務者の口座情報(銀行名、支店名)が必要です。

不動産の差し押さえ

不動産差押えは、債務者が高額な不動産を所有する場合において有効です。

まず債務者所有不動産の情報を収集し、裁判所に不動産執行を申し立てます。

不動産執行を始める旨及び目的不動産を差し押さえる旨を宣言する開始決定が発令されると登記所に送達され、不動産登記簿に差押えの登記が行われます。

差押え後にまず行われるのは、競売手続きです。

裁判所が不動産を評価し、一般公開で入札を募ります。

最高価格で落札した人に不動産が売却され、その代金から債権を回収します。

競売までの期間は、通常6ヶ月以上です。

売却価格は市場価格より低くなる傾向があります。

不動産に抵当権などがある場合はそれらの債権者が優先されるため、事前に登記簿で確認しておくことが重要です。

強制執行が難しい場合

強制執行しても相手に資産がない場合や自己破産された場合など、回収できないケースもあります。

相手が無資産の場合、すぐに回収するのは困難です。

しかし、将来的に状況が変わる可能性もあるため、定期的に相手の財産状況を調査することが重要です。

たとえば、就職や相続などで状況が変わる可能性があります。

なお、執行名義(判決や公正証書など)の時効は10年ですが、更新手続きで効力を維持できます。

そうすることによって、長期間の強制執行の可能性が残せるでしょう。

また、相手が自己破産すると、慰謝料請求権も免責される可能性があります。

ただし、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務などは免責されないケースもあります。

自己破産のリスクがある場合は、早めに法的手続きを進めることが重要です。

破産手続き開始前に強制執行できれば、回収できる可能性が高くなります。

相手の自己破産の可能性がある場合は、弁護士に相談して最適な対応を検討しましょう。

専門家への相談とサポートの活用方法

弁護士

弁護士慰謝料請求では、専門家のサポートを受けることで、回収率が大きく上がります。

経験と知識を持つ専門家の力を借りれば、最適な判断ができるようになり、効果的な手続きも可能になりますね!

まずは弁護士に相談する

慰謝料請求で相手に「お金がない」と言われた場合、素人判断では対応が難しいケースがあります。

このような場合、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士は法律の専門家として、あなたの権利を守り、最適な解決策を提案してくれます。

弁護士に依頼する大きなメリットは、「相手が本気で交渉に応じるようになること」です。

「お金がない」と言っていた相手も、弁護士からの通知を受け取ると態度が一変することは少なくありません。

弁護士の介入によって、あなたの本気度が伝わり、相手は慰謝料問題を真剣に考えるようになるのです。

また、弁護士に依頼することで精神的な負担も軽減されます。

慰謝料請求は感情的な要素も絡み、当事者同士で交渉すると冷静さを欠いてしまうことも。

弁護士が間に入ることで冷静かつ客観的な交渉が可能になり、交渉におけるストレスを減らせます。

弁護士費用が心配になるかもしれませんが、成功報酬制を採用している事務所もあり、慰謝料が支払われなければ報酬金も発生しないケースもあります。

最終的な慰謝料の獲得を考えると、弁護士への依頼はコストパフォーマンスに優れた選択肢といえるでしょう。

メリット1:減額を防ぐための法的アドバイスが受けられる

弁護士は、慰謝料の減額を防ぐための専門的なアドバイスを提供してくれます。

弁護士は慰謝料の相場を熟知しており、請求額が適正かどうかを判断できます。

たとえ、相手から「請求金額が高すぎる」と言われても、適正な金額であれば弁護士はそれを法的根拠と判例に基づいて主張してくれるはずです。

また、相手の減額要求に対する効果的な反論方法も助言してくれるでしょう。

相手が「お金がない」と主張しても、弁護士は相手の資産状況を調査し、本当に支払い能力がないのかを確認する方法を提案できます。

また、減額交渉において相手が持ち出す可能性のある主張への反論材料も準備してくれます。

また、弁護士は交渉術にも長けているので、主張する内容に適したタイミングや譲歩するべき点など、戦略的なアドバイスを受けられるメリットも。

感情に流されず、客観的な視点から、ベストな結果を導き出す手助けをしてくれるでしょう。

メリット2:公正証書の作成を代行してもらえる

慰謝料の分割払いを合意する場合、公正証書を作成することが重要なポイントです。

弁護士はこの公正証書の作成を代行してくれるため、手続きの煩雑さや不安を解消できます。

弁護士は、公正証書に必要な条項をもれなく盛り込む専門知識を持っています。

特に重要な「強制執行認諾文言」の適切な文言や、支払いが滞った場合の対応(期限の利益喪失条項など)について、正確に記述することが可能です。

また、公証役場とのやり取りや必要書類の準備なども弁護士が代行してくれるため、手続きにおけるあなたの負担が大幅に軽減されます。

公証役場での立会いも、委任状があれば弁護士による代理が可能です。

公正証書の内容についても、あなたに有利な条件を盛り込むよう交渉してくれます。

たとえば、支払い条件や遅延時の対応、連帯保証人の設定など、将来のトラブルを防ぐための条項を設定してくれるでしょう。

メリット3:強制執行の手続きをサポートしてもらえる

相手が慰謝料を支払わない場合の最終手段である強制執行は、専門知識がないと難しい手続きです。

弁護士は、この複雑な手続きをしっかりと支援してくれます。

たとえば、強制執行の申立書作成から必要書類の準備、裁判所への提出まで、一連の流れをサポートします。

正確な書類作成は、強制執行において欠かせないものです。

弁護士に依頼することで書類の不備を防ぎ、手続きをスムーズに進められます。

また、強制執行の戦略的な判断も弁護士が助言してくれます。

相手の預貯金や給与、不動産など、状況に応じた最適な差押え対象を選定するのです。

強制執行の過程で障害が生じた場合(相手が財産を隠す、自己破産するなど)にも、弁護士は状況に合わせた対応策を提案してくれます。

「財産開示手続き」や「第三者からの情報取得手続き」なども活用し、隠れた財産を探し出すサポートをしてくれるでしょう。

無料相談窓口で相談する

慰謝料請求で悩んでいても、費用面で弁護士への相談をためらう方も多いでしょう。

しかし、無料で法律相談ができる窓口は多数存在します。

無料相談窓口では、あなたの状況に応じたアドバイスが受けられます。

どのような手続きを取るべきか、請求額は適正か、相手の「お金がない」という主張にどう対応すべきかなど、基本的な方向性を示してもらえるでしょう。

また、無料相談を通じて、弁護士に依頼すべきかどうかの判断がしやすくなります。

相談の結果、弁護士に依頼する必要性が高いと判断されれば、その時点で正式な依頼を検討できます。

逆に、自分で対応可能なケースであれば、その方法についてのアドバイスを受けるのもよいでしょう。

無料相談窓口は全国各地にあり、電話やオンラインで相談できるところも増えています。

まずは身近な窓口を探して、早めに相談することをお勧めします。

法テラスなどの公的機関を利用する

法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した法的トラブル解決のための機関です。

慰謝料請求に関する相談も無料で受け付けており、幅広いサポートを受けられます。

法テラスでは、法律相談や情報提供のほか、収入や資産が一定基準以下であれば、法テラスが弁護士費用を立て替え、後から分割で返済することが可能です。

これによって、経済的に余裕がなくても弁護士に依頼できます。

法テラスの相談窓口は全国に設置されており、電話(0570-078374)でも相談予約が可能です。

また、特定の条件を満たす外国人や聴覚障害者向けの特別サービスも提供しています。

法テラスを利用する際は、事前に相談内容を整理し、関連する資料(慰謝料請求の内容証明郵便など)を準備しておくと、より具体的なアドバイスを受けられるでしょう。

自治体の無料相談会を利用する

各自治体では、弁護士による無料法律相談会を定期的に開催しています。

相談会は、慰謝料請求を含むさまざまな法律問題について、専門家のアドバイスを受けられる貴重な機会の一つです。

自治体の無料相談会を利用するには、まず居住地の市区町村役場や社会福祉協議会に問い合わせ、相談会の日程と予約方法を確認しましょう。

多くの自治体では、広報誌やウェブサイトでも、相談会の情報を公開しています。

弁護士

弁護士相談会は予約制であることが多く、また人気があるため早めに問合せすることをおすすめします。

相談時間は通常30分程度と限られているため、事前に相談内容をまとめ、関連書類も整理しておくとよいでしょう。

自治体の相談会では、地域の弁護士が担当することが多く、地域特有の事情をふまえたアドバイスが受けられます。

また、継続的な支援が必要な場合は、その場で弁護士を紹介してもらえることもあります。

地域別の無料相談窓口情報を利用する

全国各地にはさまざまな無料法律相談窓口があり、地域によって利用できるサービスが異なります。

弁護士会の法律相談センターは、各都道府県の弁護士会が運営する相談窓口です。

初回30分程度の無料相談を実施している弁護士会も多く、慰謝料問題に詳しい弁護士が対応してくれます。

各弁護士会のウェブサイトで相談日程や予約方法が確認可能です。

また、全国の自治体に設置されている消費生活センターも活用しましょう。

通常、契約トラブルなどの消費者問題を中心に相談を受け付けていますが、慰謝料請求に関連する法律問題についてもアドバイスを得られることがあります。

労働問題に関連する慰謝料(パワハラやセクハラなど)については、労働局の総合労働相談コーナーでも相談可能です。

全都道府県の労働局と主要な労働基準監督署に設置されており、労働問題の専門家が対応しています。

また、インターネット上の法律相談サービスも増えており、弁護士に無料で質問できるサイトも存在します。

24時間いつでも質問できる利便性がありますが、回答の詳細さには限界があることも理解しておきましょう。

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

相手が「お金がない」と言って慰謝料の支払いを渋っても、諦める必要はありません。

まず相手の支払い能力を正確に調査し、本当にお金がないのか確認しましょう。

その上で、公正証書の作成や分割払いの提案など、状況に応じた対策を取ることが重要です。

特に、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、支払いが滞った場合でも強制執行で回収できます。

減額交渉を求められた場合は、冷静に対応することで請求額を維持できる可能性が高くなります。

慰謝料の相場や法的根拠を示し、相手を説得することが重要です。

最終的には、専門家である弁護士に相談することで、より確実に慰謝料を獲得できるでしょう。

どんな状況でも、諦めずに状況に合わせて対策することが大切です。

足立高志 弁護士

大本総合法律事務所

〒100-0004

東京都千代田区大手町1-1-1

大手町パークビルディング8階

tel 03-5224-4555

fax 03-5224-4556

mail adachi@omoto.top

【経歴】

中央大学法学部卒

2007年弁護士登録

中小企業から個人の方まで幅広く対応しております。過去は変えられませんが、より良い未来となるよう、手助けができればと思っています。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------