妻の両親に請われて婿養子になったが、夫婦関係がうまくいかず離婚を考えている

婿養子として結婚したが、妻や義両親との関係に疲れてしまった

離婚したいが、婿養子だと手続きが複雑で大変そう

婿養子として結婚したものの、こうした悩みを抱えている方は少なくありません。

一般的な離婚でさえ精神的・手続き的な負担が大きいのに、婿養子の場合は「離婚」だけでなく「養子縁組の解消(離縁)」も必要になるのではないかと不安を感じている方も多いでしょう。

苗字や戸籍、子どもの親権、相続権など、通常の離婚とは異なる問題も生じるのではないかと心配になり、「弁護士に相談すべきか」「どこから手をつければいいのか」と迷っている方もいるかもしれません。

婿養子の離婚では「離婚」と「養子離縁」という2つの手続きが必要になるケースが一般的です。ただし、どちらを先に行うかによって苗字や戸籍の扱いが変わり、子どもの苗字や相続権にも影響が出るため、慎重な判断が求められます。また、養子縁組を結んでいる場合、離婚だけでは義両親との法的な親子関係は解消されず、相続権も残り続けることになります。

本記事では、婿養子の法的な意味と権利義務、離婚に必要な具体的手続き、離婚と離縁の順序による影響、苗字・戸籍・相続権の取り扱いについて、弁護士監修のもと詳しく解説していきます。

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

婿養子とは

婿養子の法的意味

世間では、「婿養子」と同様の意味合いで、「婿」・「マスオさん」などが使用されることがあります。

まずは、読者の方が誤解を招かないように、先に補正させていただきます。

婿(むこ)とは

結婚して妻の苗字を選択した夫のこと。(妻の親と養子縁組はしない)

マスオさんとは

よく、筆者も含め、婿養子や婿の方を「マスオさん」と揶揄する事がありますが、実は婿でも婿養子でもありません。

サザエさん(妻)の両親と同居しているだけです。

そのため苗字の変更もなく、「フグ田 マスオ」さんです。(ご存知の通りサザエさんの親は磯野さんです)

婿養子(むこようし)とは

婿養子とは、結婚した夫が妻の親と養子縁組を結ぶという事。つまり、妻の両親と親子になることです。

妻の両親と同居だけ、又は、妻の苗字を選択しただけとは、法律的な意味合いが異なります。

婿養子=養子縁組(親子になる)

婿養子の権利義務

繰り返しになりますが、婿養子とは法的に親子関係に成るか否かです。

親子とは、相続権と扶養義務の権利義務が発生します。

相続

- プラスの財産(現金や預貯金、不動産など)

- マイナスの財産(借金などの負債)

但し、マイナスの財産を相続したくない場合は相続放棄(※1)か限定承認(※2)という手続きがあります。

(※1)相続放棄とは… プラスの財産も含め一切の遺産相続をしない手続きです。

(※2)限定承認とは… 仮に、借金などのマイナスの財産はあるが、プラスの財産もあり、相続放棄をすると、損をしてしまう可能性が高い。よって、相続財産の計算をし、余剰があったら相続人が相続をする方法です。

扶養義務

夫が妻の親(養親)を、余力のある範囲で、扶養する義務

- 介助的扶養(生活・介護などに関する扶養)

- 経済的扶養(金銭扶養)

なお、介助的扶養は妻の親(養親)が、それを望む場合において、適用されるものです。決して「同居して献身的に介護等や生活の面倒をみたりしなければならない」という事ではありません。

婿養子の離婚は面倒?

「養子離縁」と「離婚」は性質が異なります。

婿養子の形で結婚した時には、「婚姻届」と「養子縁組届」2つを提出していると思いますが、やはり、離婚の時も、それぞれの形を解消する為の「離婚届」と「養子離縁届」2つが必要になり、役所に提出しなければならないことが多いです。

つまり、離婚手続き(結婚の解消)だけではなく「養子離縁(養子縁組の解消)」の手続きも必要となることが多いという事です。

養子離縁をしないと、離婚は成立しているのに養子縁組(親子関係)が解消されていないと、離婚しても親子関係が継続されます。そうすると、 夫に何かあった場合は 妻の親が夫を扶養しなければいけませんし、反対の立場も同じで、夫は妻の親を扶養しなければなりません。

また、遺産相続権も発生したままになり、奇妙な関係が継続する事になりますので、養子離縁の手続きは忘れないようにしましょう。

婿養子の離婚に必要な手続き

ここからは、結婚した時、婿養子になった男性、以下、夫(婿養子)が妻の親(養親)・妻(配偶者)との関係を解消しようと思い立った時、必要なもの・その方法等を解説していきます。

あらためて、「養子離縁」と「離婚」は別ものになります。

- 「養子離縁」 養子縁組を解消するためには妻の親(養親)の同意が必要

- 「離婚」 婚姻を解消する場合は配偶者の同意が必要

それぞれの手続きの方法や性質も「類して異なり」ますので、本章では「養子離縁手続き」と「離婚手続き」を、それぞれに分け、解説していきたいと思います。

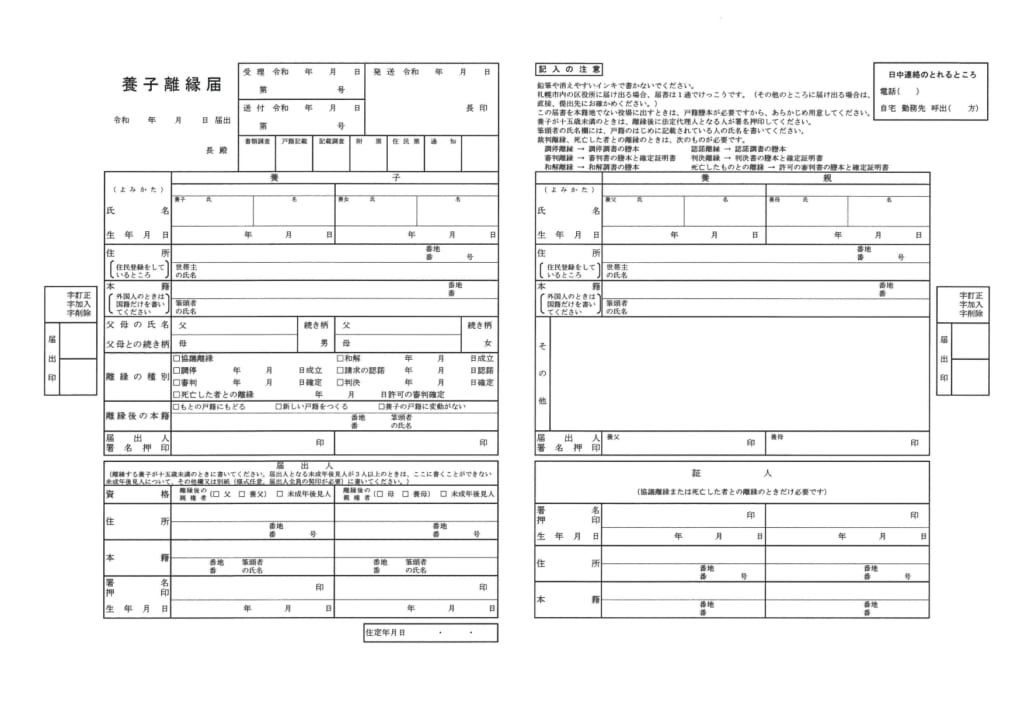

養子離縁について

妻の親(養親)と夫との親子関係を解消する場合、方法は4つあります。

- 協議離縁

- 調停離縁

- 裁判離縁

- 死後離縁

1 協議離縁

協議離縁とは妻の親(養親)との話し合いによる離縁の事です。

双方で合意ができた場合は「養子離縁届」を提出し、受理された日から法律上の親子関係が解消されます。

妻の親(養親)の同意の上で「養子離縁届」を提出します。

<届出人>

養親および養子

<届出場所>

養子の本籍地・養親の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市町村役場になります。

<届出に必要なもの>

養子離縁届

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)養親と養子のもの

2 調停離縁

調停離縁とは、お互いの話合いが、うまくいかず、方法1の協議離縁が成立しない場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用し、離縁を成立させる事です。(裁判所の調停員を仲立ちさせ、まとめる方法です。)

調停の申し立ては、相手方(養親)の住所のある家庭裁判所で行います。

<申立人>

・養親

・養子

<申立先>

相手方(養親)の住所のある家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

<申立てに必要な書類>

・収入印紙1200円分

・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認する必要があります。)

<申立てに必要な書類>

(1)申立書及びその写し1通

(2)申立添付書類

・養親の戸籍謄本(全部事項証明書)

・養子の戸籍謄本(全部事項証明書)

※審理に必要な追加書類の提出を裁判所よりお願いされる場合があります。

離縁調停の概要・申立先・必要な費用・申立てに必要な書類 (裁判所HP)

3 裁判離縁

裁判離縁とは、方法2の調停離縁での話合いが、うまくいかず裁判で離縁を成立させる事です。(裁判訴訟の事です。)

但し、裁判離縁の申し立てが認められるには以下の、いずれかに該当する場合に限ります。

(1)他の一方から悪意で遺棄された場合

(2)他の一方の生死が3年以上明らかでない場合

(3)その他、縁組を継続し難い重大な事由がある場合

(3)の「養子縁組を継続し難い重大な事由がある場合」とは、精神的・経済的理由等により、共にする生活を継続していく事が困難であり、養親子関係を破綻させるような事由をいいます。

実際は、(3)の「養子縁組を継続し難い重大な事由がある場合」に該当するものとして、裁判離縁が提起されることが多いようです。

<一般的な事例>

妻の親(養親)から夫(婿養子)に対し、(偶発的なものではなく、故意に)継続してなされた暴言・暴力により心身ともにダメージを受け、婿養子関係を破綻に導く行為があり、仲直りなど、とうてい、困難とされる場合。

ただし、一般事例として記載させて頂きましたが、内容によっては3.の「その他、縁組を継続し難い重大な事由」にあてはまらないこともあります。

内容を細かに精査しなければ、本当に「あてはまるのか」否かの判断はできません。

主に裁判離縁では,ほとんどが3.の「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」に「あてはまる」と主張されることが多いようですが、やはり、法律の専門家である弁護士の判断(専門的な判断)が必要になってくるでしょう。

尚、裁判は解決(離縁成立)まで1年程度となる可能性は高く、仮に判決が出されたとしても、一方に不服申し立てがあった場合には、さらに高等裁判所で争うことになり長期化は否めません。

4 死後離縁(相手の死亡後の離縁)

養子縁組した一方の相手が死亡した場合の手続きになります。

この場合、家庭裁判所の許可が必要となり、申立人は養子縁組の当事者となります。一方の相手が死亡していても、養子縁組が解消されることはなく、継続する為、申請手続きが必要となります。

裁判所HP: 死後離縁許可の概要・申立先・必要な費用・申立てに必要な書類

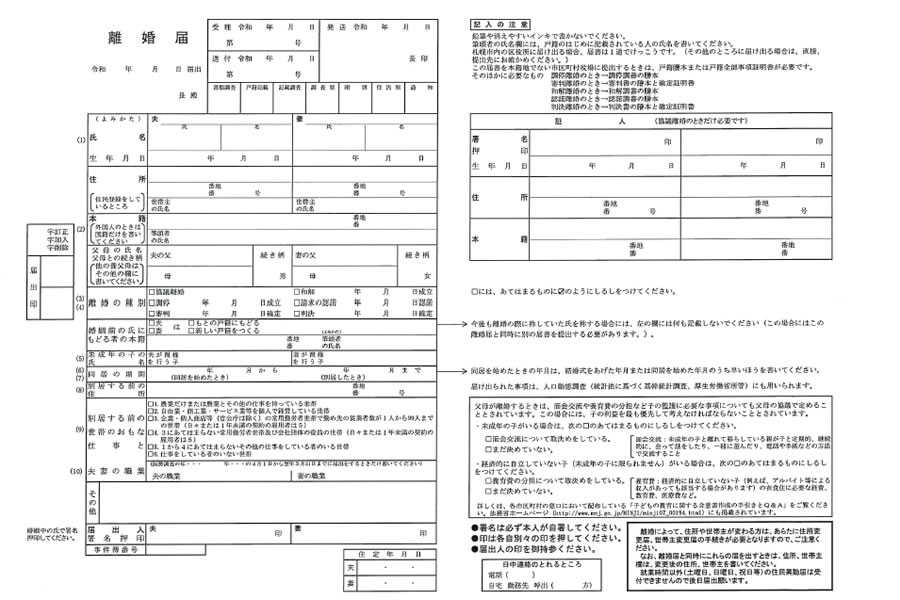

離婚について

妻との婚姻関係を解消する方法は3つあります。

- 協議離婚

- 調停離婚

- 裁判離婚

1 協議離婚

夫婦の話し合いによる離婚になります。この協議離婚は、離婚をする夫婦の約9割が選択されている方法です。協議離婚届出が市区町村役場で受理されると、離婚が成立します。

《協議離婚届出前に決めておくべき重要な事項》

- 未成年の子供がいる場合は、親権者の確定

- 養育費、面会交流

- 配偶者(妻)への財産分与

※最低限1の「親権者を確定」させなければ、協議離婚はできません。

また、上記2および3においても離婚協議の中で決めておくべき事が望ましく、後手になればなるほど、もめる可能性が出てきます。お互いに「困る事象」が発生する事は否めません。

2 調停離婚

家庭裁判所の調停による離婚です。

夫婦の話し合いで、解決できない場合に、家庭裁判所の調停員が仲立ちし、離婚成立に向けた「話し合い」をする方法になります。また、前述しました、婚届出前に決めておくべき重要な事「親権者、面会交流、養育費、財産分与」などの問題も含めて話し合うことができます。

3 裁判離婚

裁判の中で和解や判決による離婚です。調停による話し合いで、解決できない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する方法となります。

尚、訴訟の中で、民法で定められた離婚原因が見当たらない場合は、離婚が認められませんので、原告(申立人)が離婚原因を立証しなければなりません。

《民法で定める離婚原因》

- 配偶者の不貞行為 (浮気や不倫を指します)

- 配偶者に悪意で遺棄されたとき(家計に生活費を入れないなど)

- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(DVやモラハラなど)

離婚・離縁の際の注意 「留意編」

自分の苗字

婿養子は離縁すると養子縁組前の苗字(氏)に戻ります。

もし、養子縁組中の苗字(氏)を引続き使用したい場合には、「離縁の際に称していた氏を称する届」を離縁してから3ヶ月以内に市町村役場に提出する必要があります。

但し、養子縁組をしてから7年以上である場合に限ります。

※「離縁の際に称していた氏を称する届用紙」は市町村役場HPまたは、その窓口で入手可能です。

子供の苗字・戸籍

親の離婚・離縁によって、子供の苗字、戸籍はどうなるのでしょうか。

【戸籍】親権を父親・母親どちらが持つかに関係なく、子供の戸籍は離縁前と変更ありません。

【苗字】子供は,家庭裁判所の許可を得て、父又は母の氏(苗字)を称することができます。

今回のように、父母が離婚し、母の戸籍にあって母の氏(苗字)を称している子が、父の戸籍に移り、父の氏(苗字)を称したいときには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

そのためには裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てなければなりません。

但し、「子の氏の変更許可」を行っただけでは子供の戸籍は変わりません。子供を父親の戸籍に入籍させる手続きを取る必要があります。

その上で、子の氏の変更許可審判書を添付して、入籍届を市町村役場に提出すると、父親の戸籍に異動して同じ氏(姓)になります。

※「変更許可審判書」は市町村役場HPまたは、その窓口で入手可能です。

離婚と離縁どちらが先か

離縁届の前に離婚届を先に出さないということがポイントになります。

万が一、離婚時に調停や裁判等にもつれた場合、離縁の意思があったかどうかを、後で立証が必要になる場合があり、手続きが面倒になる可能性が十分あります。

極力、離婚届と離縁届は同時に提出する事が望ましいでしょう。

相続権はどうなるか

養子離縁後は妻の親(養親)の財産を相続することはできません。

被相続人(妻の親)と養子縁組をした夫(婿養子)が養子離縁をするわけですから、相続人でなくなり、相続権は消滅します。但し、養子離縁前に開始した相続に関しては、養子離縁は影響しません。

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

終わりに

養子縁組の解消(養子離縁)に関しては、特段の事情が無い限り、一般的に紛争になるケースは少ないと考えます。

夫(婿養子)・妻の親(養親)・妻(配偶者)との合意形成が、もめる事なくスムーズに運ぶ事が一番です。

いずれにせよ、このような事案の手続きに関しては少なからず、心身の疲労は発生すると思います。

一人で抱え込まず、友人・知人、弁護士等、一人でも多くの「あなたのミカタ」が必要ではないでしょうか。

あらかじめ弁護士保険に加入して、リスクに備えておくことをおすすめします。

木下慎也 弁護士

大阪弁護士会所属

弁護士法人ONE 代表弁護士

大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル12階

06-4797-0905

弁護士として依頼者と十分に協議をしたうえで、可能な限り各人の希望、社会的立場、その依頼者らしい生き方などをしっかりと反映した柔軟な解決を図ることを心掛けている。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------