「深夜、帰宅したら子どもと配偶者がいない…」

「突然、子どもを連れて実家に帰ると言われた…」

「離婚協議中に子どもを保育園から連れ去られた…」

このような子どもの連れ去りを伴う別居トラブルに直面することは、決して珍しくありません。

愛する子どもと突然引き離され、どうすれば良いのか途方に暮れてしまうのも当然です。

こうした状況に置かれたとき、法的にはどう対応すべきなのでしょうか?

➊警察は助けてくれるのか?

➋子どもを取り戻すための手続きは?

➌連れ去りは親権獲得にどう影響するのか?

子どもの連れ去りが違法となるかは状況によって大きく異なります。

DVからの避難など正当な理由がある場合は違法ではありませんが、親権争いの最中での一方的な連れ去りは違法とみなされる可能性が高くなります。また、近年の裁判例では、正当な理由なく子どもを連れ去り、もう一方の親との関係を断絶させるような行為は親権判断において厳しく評価される傾向にあります。

本記事では、子どもの連れ去り別居に関する法律問題、違法となるケースとならないケース、連れ去られた場合の具体的な対処法、そして親権獲得への影響について、弁護士監修のもと、実際の判例を交えて詳しく解説していきます。

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

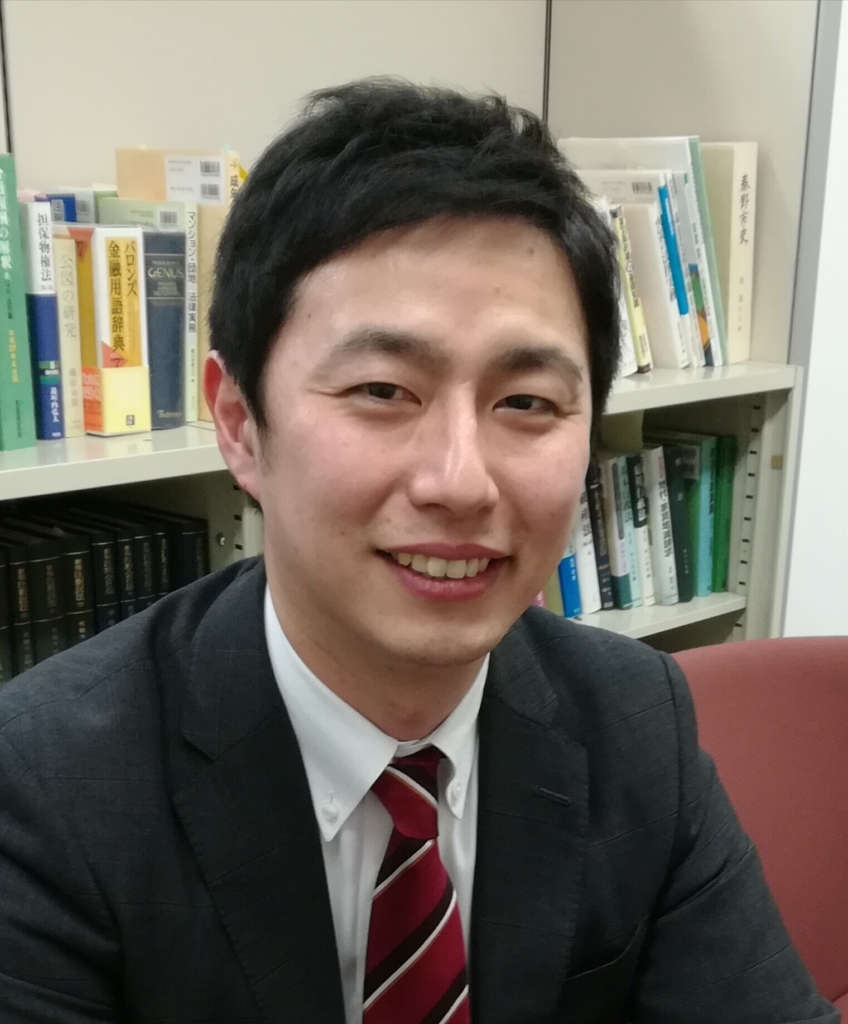

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

子どもを連れ去っての別居となる理由とは

まずは、子どもを連れ去って別居となってしまうケースにはどのようなケースがあるのか見てみましょう。

離婚したいが親権を争っている

夫婦がお互いに離婚をしたいと考えていても、親権を争っている最中は、離婚することができません。

そこで、監護実績を積み上げて、親権の獲得に有利な状況を作り出そうと考える方がいます。

この場合は、親権を何とかして得たい配偶者が子どもを連れ去って別居を開始し、子どもの監護実績を作ろうとするでしょう。

しかし、無理矢理子どもを連れ去ったとしても、子どもが納得し懐いてくれるとも限りません。

それだけではなく、意に反して親と離れ離れにされた子どもが精神的に不安定になる等、子どもの健全な成長にとって重大な不利益を与える可能性もあります。

そのため、親が子どもを無理矢理連れ去るのは決して適切な方法とは言えません。

離婚する気はないが性格の不一致などが原因で別居となった

夫婦がお互いに離婚するつもりはないものの、性格の不一致などの一時的な感情で、別居をしてしまうケースもあります。

そのような場合、子どもを置いていくこともできずに、家を出ていく方の配偶者が子どもを連れて別居に至るケースが多々あります。

このケースは、本気で離婚したいわけではなく、一時的な感情で行動している可能性が高いといえます。

しかし、別居期間が長期間に及ぶような場合、子どもを連れて別居をしている配偶者から、婚姻関係が破綻していること等を理由に離婚を求められることも十分にありえますので、早めに別居状態の解消に向けた話し合いの機会を持ち解決していく必要があるでしょう。

一時的な里帰りだったつもりが長期滞在となった

その他、一時的な里帰りのつもりが、居心地が良くなったり、配偶者に対する不満があったりしたために長期滞在になってしまうケースです。

このような場合は離婚する意思はないと思われますので、落ち着いて、配偶者の帰りを待つ方が適切になるでしょう。

しかし、配偶者がいつまでも帰ってこない場合は、子どもの連れ去りになるおそれもあります。

ですので、初期段階からしっかりとコミュニケーションをとって、いつ戻ってくるのか確認していきましょう。

子どもの連れ去りが違法となるケースとならないケース

実は、子どもを連れ去る行動が違法となる場合もあります。

どのような場合に違法になってしまうのかチェックしてみましょう。

違法となるケース

違法となるケースは次のようなケースです。

親権者ではない親が子どもを連れ去る場合

親権者とならなかった親が、離婚後の面会交流などで面会交流実施後もそのまま子どもを親権者のもとに帰さずに、自分の居所に留めた場合は、違法となる可能性があります。

もちろん、合意の上で短期間留まることは違法にはなりません。

しかし、親権者に無断でいつまでも帰さない場合は違法となりますので注意が必要です。

子どもの親権を争っている中での子どもの連れ出し

離婚前でも親権が激しく争われている最中に、子どもを連れ去り別居に至った場合は、違法とみなされる可能性があります。

もっとも、離婚前は両親どちらにも子どもの監護権がありますので、刑法224条の未成年者略取等罪には該当しないとされる場合もありますが、子どもの監護養育上、連れ去る必要性が特になく、連れ去りの態様が粗暴で強引である等で悪質だと判断されれば同罪が成立する可能性が高くなりますので、離婚前であっても慎重に対応しなければなりません。

元配偶者の家に押しかけて子どもを連れ去る

離婚後に元配偶者の家に押しかけ、無理矢理子どもを連れ去った場合は違法です。

未成年者略取等罪に該当します。

保育園や学校などの通学路での待ち伏せ・連れ去り

保育園や学校などの通学路で待ち伏せし、そのまま子どもを連れ去った場合も違法となります。

合意の上でなければ、子どもの連れ去りは違法性があり、罪に問われる可能性があることを覚えておきましょう。

実家や自分の家に連れて行き、帰さない

実家や、自分の家に連れて行きそのまま帰さない行為も違法です。

合意がなく子どもを連れ去る行動は違法性がありますので、ご注意ください。

違法にならないケース

中には、子どもを連れ去って別居に至っても違法にならないケースもあります。

配偶者のDVなどから逃れる場合

配偶者のDVから逃れるために、子どもを保護する目的で連れ去った場合は違法とはみなされません。

子どもに対するDVでも、配偶者に対するDVでも当てはまります。

配偶者へのDVが激しい場合は、子どもにもDV被害が及ぶ可能性があると考えられますので、DV被害を受けている配偶者がたとえ子どもを連れ去っても違法とはならない可能性が高いといえるでしょう。

離婚前提で合意の上の別居

夫婦がお互いに離婚をする前提で、子どもを連れて別居することについて夫婦間で合意している場合は、違法にはなりません。

ただ、後から相手の配偶者から違法な連れ去りだと言われることがないように、夫婦間での合意を文書に残しておいたり、合意を裏付けるような手紙やメール、LINE等のメッセージのやり取りに関する資料を残しておいたりすることが大切です。

実家などへの一時帰省

子どもを連れての実家などへの一時的な帰省も違法とはなりません。

もちろん、配偶者に対して子どもを連れて実家に帰省することをあらかじめ伝えておくことが前提です。

また、あくまでも一時的な帰省ということになりますので、違法な連れ去りだと言われないためにも、自宅に帰る時期をあらかじめ配偶者にはっきりと伝えて、配偶者の理解と承諾を得ておくようにしましょう。

連れ去り別居に関する最新の法的動向

連れ去り別居に対する法的な対応は近年大きく変化しつつあります。2023年3月には警察庁から全国の警察本部長宛てに通達が出され、子どもの連れ去り別居に関する被害届への適切な対応が指示されました。

これにより、明らかに違法性が高いケースでは、警察がより積極的に対応する可能性が高まっています。連れ去り別居を違法とみなすか判断する際には、連れ去りの態様、子どもの年齢、連れ去り前の養育状況、連れ去った親と子どもとの関係性などが総合的に考慮されます。

連れ去り別居されたときにとってはいけない行動

もしも、配偶者に子どもを連れ去られたとしても、感情的になって相手に対して攻撃的な態度を取ることは控えましょう。

あなたにとって不利益な結果とならないように、冷静に対処することが肝心です。

別居中の子どもを勝手に連れ去るのは未成年略取等罪に当たることも

もしも配偶者が子どもを連れてそのまま別居に至ってしまった場合は、その配偶者から子どもを取り返すために子どもを連れ去ることは違法行為となります。

感情的になるのも理解できますが、子どもは大人の所有物ではありません。

親の感情や考えだけで、子どもをあっちにこっちに引っ張り回すことはやめましょう。

もしも、子どもを取り返そうと再度連れ去った場合は、刑法224条の未成年者略取等罪に該当し、刑事処罰を受ける可能性もあります。

別居をして配偶者が子どもを継続的に監護し、育てているのであれば、温かい目で子どものために見守る姿勢も大切です。

理不尽に感じてしまうかもしれませんが、冷静に話し合いを重ねていきましょう。

連れ去り別居の判例・裁判例から見る実際のケース

連れ去り別居に関する悩みを抱えるとき、「実際の裁判ではどんな判断がされているの?」と気になる方も多いでしょう。ここでは、実際にあった裁判例をわかりやすく紹介します。

判例1:子の監護者でない親による連れ去りは未成年者略取罪となり得るケース

最高裁平成17年12月6日決定(刑集59巻10号1901頁)では、別居中の夫が週末の面会交流の機会を利用して子どもを連れ去り、監護権を持つ母親に返さなかった事案が審理されました。

この事案では、子どもの監護権を持たない父親が、面会交流のために預かった子どもを約束通り返さず、監護権を持つ母親の元に返すことを拒否しました。

<判決結果>

最高裁は、親権者・監護権者でない親であっても、監護権を有する他方親から子どもを連れ去る行為は「未成年者略取罪」(刑法第224条)に該当すると判断。この判決により、たとえ実の親であっても、監護権を持たない親が子どもを連れ去る行為は犯罪となり得ることが明確に示されました。

判例2:DVを理由とした連れ去りが認められたケース

福岡高裁平成30年12月5日決定(判例時報2453号17頁)では、夫からのDVを理由に妻が子どもを連れて家を出た事案が扱われました。この事案では、妻がDVから逃れるために子どもを連れて避難した後、夫が子どもの引き渡しを求めて審判を申し立てました。

<判決結果>

裁判所は夫からのDVの存在を認定し、「夫からの暴力から妻子が避難する必要があった」として、妻による子どもの連れ去りには正当な理由があると判断。子どもの引き渡し請求は棄却され、母親の監護権が認められました。

判例3:連れ去り後の対応が親権判断に影響したケース

東京家裁平成23年9月30日審判(家月64巻3号72頁)では、母親が子どもを連れて別居した後、父親との面会交流を一切拒否した事案が審理されました。この事案では、連れ去り自体よりも、その後の母親の対応が問題とされました。

<判決結果>

裁判所は「母親が正当な理由なく父親との面会交流を拒否し続けた行為は、子どもの福祉に反する」と判断しました。母親の主張するDVの存在は具体的証拠がなく認められず、むしろ父親との関係を断絶させようとする母親の行為が問題視されたのです。最終的に父親に親権が認められました。

判例4:子の意思が尊重されたケース

大阪高裁平成26年7月31日決定(家月67巻5号61頁)では、母親が13歳の子どもを連れて別居した事案が扱われました。父親が子どもの引き渡しを求めましたが、子ども自身は「母親と暮らしたい」という強い意思を表明していました。

<判決結果>

裁判所は子どもの年齢を考慮し、その意思を尊重して母親の監護権を認めました。「13歳という年齢の子どもの意思は、親権者指定において重要な考慮要素である」と判示されました。

裁判所の判断基準

連れ去り別居の適法性や親権判断は一律ではなく、以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。

- 連れ去りの理由: DVや虐待からの避難など正当な理由があったか。証拠の有無が重要。

- 連れ去りの方法: 暴力的・強引な方法だったか、事前の相談なく突然行ったか。

- それまでの育児状況: 主に子育てをしていたのは誰か、連れ去った親の育児参加度はどうだったか。

- 連れ去り後の対応: 面会交流を認めているか、相手の親との関係を大切にしているか。

- 子どもの気持ち: 子どもの年齢に応じた意思も考慮される(特に10歳以上の場合は重視される)。

これらの事例からわかるように、連れ去り別居の裁判では事実関係の証明が非常に重要です。特にDVを主張する場合は、診断書や相談記録など客観的な証拠を残しておくことが必要です。

また、どのような理由があっても、子どもともう一方の親との関係を不当に断絶させる行為は、親権者としての適格性を疑われる要因となるでしょう。

もしも子どもが連れ去られてしまったら

もしも子どもが配偶者や元配偶者に連れ去られてしまったら、冷静に行動しなければいけません。

焦ったり怒ったりしても良い結果には繋がりませんので、冷静に対処しましょう。

配偶者/元配偶者と子どもの所在を確認する

まずは、配偶者や元配偶者に連絡を取り、子どもの所在と健康状態を確認しましょう。

どこにいるのか見当もつかない場合はすぐに警察に相談しても問題ありません。まずは子どもの無事と所在を確認することが先決です。

配偶者や元配偶者による連れ去りではなく、子どもが誘拐などの事件や事故に巻き込まれている可能性も考えられますので、見つからない場合はためらわずに警察に相談してください。

ただし、警察は配偶者や子どもを見つけることには協力してくれますが、民事不介入(=民事事件には関与できない)というルールがあるため、親権争いには関与しませんので覚えておきましょう。

警察への相談と対応の限界

子どもが連れ去られた場合、警察に相談することも一つの選択肢です。特に子どもの居場所が全く分からない場合や、子どもの安全が懸念される場合には、すぐに警察に相談しましょう。

警察は子どもの安全確認を最優先事項として対応してくれますが、連れ去り別居に関する対応には一定の限界があります。警察は「民事不介入」の原則から、夫婦間の親権や監護権の争いには基本的に介入しません。

しかし近年は状況が変化しつつあります。2023年3月には警察庁から全国の警察本部長宛てに通達が出され、子どもの連れ去り別居に関する被害届への適切な対応が指示されました。明らかに違法性の高い連れ去り行為に対しては、警察がより積極的に対応する可能性が高まっています。

警察に相談する際には、以下の点を明確に伝えることが重要です。

- 子どもの基本情報(年齢、外見的特徴など)

- 連れ去りの状況と経緯

- 子どもや連れ去った相手の居場所に関する情報

- 子どもの安全に関する懸念事項

ただし、警察による対応には限界があるため、同時に弁護士への相談も進めることをお勧めします。法的手続きを通じて子どもを取り戻す方法を検討しましょう。

相手方と冷静に話し合いをする

配偶者や元配偶者と子どもの所在と無事を確認できたなら、冷静に話し合いを持ちましょう。

どうして子どもを連れ去ったのか?子どもを帰してくれないのか?そして、離婚前なら、離婚までは同居してくれないか?を話し合ってください。

もしも、相手が話し合いに応じない場合や、話し合いを持っても平行線の場合には、子の引き渡し調停と子の監護者の指定調停を申し立てましょう。

調停を申し立てる(子の引渡し調停・子の監護者の指定調停)

話し合いが整わなかった場合は家庭裁判所に子の引渡し調停と子の監護者の指定調停を申し立てます。手続きに必要なものは以下の通りです。

①収入印紙1,200円(子ども1人に付き)

②申立書とその写し

③標準的な添付書類

未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

④連絡用の郵便切手(各家庭裁判所に要確認)

申し立ては相手方の住所地の家庭裁判所か、又は当事者の合意で定める家庭裁判所で行います。

子の引渡し調停や子の監護者の指定調停では、離婚前の監護者が定まらない場合に、裁判所を通して話し合いを行うことができます。

調停では、子どもの年齢に応じて、子どもの意思も確認しながら話し合いを進めることになるでしょう。

当事者同士が直接話合いを行うのではなく、当事者がそれぞれ個別に調停委員という第三者を介して話し合うことになるため、冷静に話し合うことができます。

監護者の指定調停においては、これまでの監護状況や、子どもの福祉の観点から子どもの年齢や性別、性格などを加味して監護権をどちらが担うのが適切なのかを話し合うことになります。

また、双方の経済状況や家庭環境なども考慮しながら話し合いが進みますので、母親だけが特に有利というわけではありません。

ちなみに、親権と監護権は別物ですので、親権を持てなくても監護権だけ確保することもできるでしょう。

もしも調停で話し合いが決着しなかった場合は、自動的に審判に移行します。

審判では、裁判官が審判を下してくれるため、話し合いが整わなかったとしても、安心できます。

審判内容に不服がある場合には、高等裁判所に対して不服申立てを行うことも可能です。

DVなどで子どもの身が危険な場合は人身保護請求をする

相手方のDVなどが心配で子どもの身が危険な場合には、人身保護請求を行うこともできます。

人身保護請求は子どもを危険から回避するためにある手続きですので、短期間で迅速に行われることが特徴です。

人身保護請求は請求から1週間以内を目処に審問が行われ、子どもの連れ去りに顕著な違法性がある場合は、速やかに請求者への子どもの引き渡しの判決が下ります。もしも相手が応じない場合は強制執行も可能です。

子の安全を優先しますので、DVの危険性から子どもを守りたい場合には、人身保護請求を行いましょう。

ただし、人身保護請求は弁護士を代理人に立てなければいけません。

そのため、まずは弁護士に相談しましょう。

虚偽のDV申立てへの対応策

最近増加しているのが、実際にはDVがなかったにもかかわらず、DVを理由に子どもを連れ去るケースです。このような状況に直面した場合、以下のような対応が重要です。

日常生活の記録の確保

普段の家族との良好な関係を示す写真や動画、SNSへの投稿などを保存しておきましょう。また、主張されているDV行為があったとされる日時のアリバイ証明(勤務記録、電子決済記録など)も有効な反証となります。

第三者の証言の収集

家族関係を知る第三者(親族、友人、近隣住民、子どもの先生など)からの証言も、家庭内の実情を証明する証拠となります。必要に応じて陳述書の作成を依頼しましょう。

法的手続きでの対応

相手からのDV主張に対しては、具体的な事実と証拠に基づいた反論書を作成し、家庭裁判所に提出することが重要です。家庭裁判所調査官との面接でも、冷静に事実を説明し、証拠を示しましょう。

虚偽のDV主張に対抗するには専門的な法的戦略が必要ですので、経験豊富な弁護士に早期に相談することをお勧めします。

子どもの連れ去り別居の対処には、できる限り早い段階で弁護士に相談することが大事

子どもの連れ去り、別居の対処にはできるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

DVなどから子どもを守りたい場合は、弁護士が代理で人身保護を請求してくれますし、配偶者や元配偶者の所在の確認でも適切な行動をアドバイスしてくれるでしょう。

また、弁護士に依頼すれば、子の引渡し調停や子の監護者の指定調停についても速やかに代理人として手続きしてもらえます。

親権・監護権確保に向けたアドバイスももらえるため、弁護士に相談しておくと安心です。

突然、離婚前に配偶者が子どもを連れ去り別居になってしまった場合は、1人で悩んでも解決方法が見つかるまでに時間がかかる、あるいは解決方法が見つからないということになりかねませんので、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。

子どもの連れ去り裁判にかかる費用について

連れ去り別居に関する法的手続きには費用がかかります。ここでは、どのような費用が発生するのか、費用を抑える方法はあるのかを具体的に説明します。

裁判費用の内訳と相場

子どもの連れ去りに関連する裁判費用は、主に以下のような項目で構成されます。

弁護士費用

弁護士費用の目安は以下のとおりです。

- 着手金: 20〜30万円

- 報酬金: 20〜40万円(結果に応じて)

- 相談料: 5,000円〜1万円/時(初回無料のケースも多い)

裁判所に納める費用

裁判所に収める費用の目安は以下のとおりです。

- 調停申立手数料: 1,200円/件

- 審判申立手数料: 1,200円/件

- 保全処分申立手数料: 1,000円/件

- 執行費用: 数千円〜数万円

その他の費用

その他にかかる費用の目安は以下のとおりです。

- 戸籍謄本等の取得費用: 数百円〜数千円

- 証拠収集費用: 状況によって異なる

連れ去り別居の子の引き渡し審判と保全処分をセットで申し立てる場合、弁護士費用と裁判所費用を合わせて、40〜70万円程度が目安となります。

費用を抑える方法

法的手続きの費用負担を軽減するための方法がいくつかあります。

- 弁護士費用保険の活用

連れ去り別居の問題が発生する前に加入していれば、弁護士費用をカバーできる可能性があります。近年、月々数百円で加入できる弁護士費用保険が増えています。 - 法テラスの利用

収入や資産が一定基準以下であれば、法テラス(日本司法支援センター)を通じて無料法律相談や弁護士費用の立替制度を利用できます。 - 自治体の無料法律相談

各自治体で実施している無料法律相談を利用して、初期段階でのアドバイスを受けることができます。

裁判費用の請求について

連れ去り別居が違法と判断された場合、裁判費用を相手方に請求できる可能性があります。また、離婚訴訟において有責配偶者と認定された場合も、訴訟費用の負担を求められることがあります。

費用面で悩む場合でも、子どもの将来に関わる重要な問題ですので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。多くの弁護士事務所では初回相談を無料で実施しており、費用面の相談も可能です。

子どもの連れ去りは親権獲得にどの程度影響するのか

子どもの連れ去りは、違法のケースもありますが、実際に子どもの監護の実績になってしまうことは事実です。

しかし、親権争いの最中での子どもの連れ去りは、違法だと考えられるケースもあり、その場合には子どもを連れ去った配偶者の親権獲得に有利に働くわけではありませんので、安心してください。。

また、子どもの親権・監護権をどちらの親が持つのが適切かについては総合的に判断されますので、連れ去った方が親権を獲得できるとは限りません。

子どもへの愛情度合い

何よりも大切なのは子どもに対する愛情が豊富かどうかです。

離婚協議で相手への対抗心から親権を欲しがっていたとしても、普段から子どもへの愛情がなければ親権は認められない可能性が高いでしょう。

これまで、子どもに対してどのような愛情を注いできたのかが、重要な判断材料となるのです。

例えば、これまで子どもの誕生日には、仕事を休んで時間を共にし、お祝いしてきた実績などが加味されることになります。

そして離婚後も、子どもの生活に自分の仕事を合わせられるのか?なども大切な要因になりますので、子どものために自らの今後のライフプランについてよく考えておきましょう。

経済環境や家庭環境

子どもを育てるための収入は十分か?これまでと同じような環境で子どもを育てられるのか?

なども親権者の適格性を判断するに当たり重要な考慮事項とされています。

親権者の健康状態や性格など

また、親権者は心身ともに健康であることも必要です。病気がちで入退院を繰り返していたり、精神的な病を抱えている場合は親権者には不向きと判断される可能性が高いでしょう。

また、怒りっぽい性格で子どもにDVなどをする恐れがある場合には、親権者には認められません。

また、ギャンブル依存やアルコール依存なども親権者には不向きと判断されるケースが多いでしょう。

育児を手伝ってくれる人の有無

育児を手伝ってくれる人の有無も親権確保では重視されます。

男性の場合は、親などが近くに住んでいて、子どものお迎えなどを手伝ってくれる場合は有利になるでしょう。

子どもが病気の場合に看病をしてくれる人が日中いることも重要です。

子どもの意思

また、年齢によっては子どもの意思も尊重されます。おおよそ10歳から子どもの意思が尊重されるでしょう。

法律では15歳以上の子どもは子どもの意思を聴取して親権を検討していく必要があると定められています。

普段からの子どもとの信頼関係や注ぐ愛情が重視されますので、子どもへは十分な愛情を注いで育てていくことが大切です。

国際結婚における子の連れ去り問題

国際結婚の場合、子どもの連れ去り問題は、さらに複雑となります。

ハーグ条約の基本的な仕組み

ハーグ条約は、16歳未満の子どもが常居所地国(普段住んでいた国)から他の締約国へ不法に連れ去られた場合、原則として子どもを常居所地国へ迅速に返還するための国際的な取り決めです。

この条約は、外国人との国際結婚だけでなく、日本人同士の結婚であっても国境を越えた連れ去りには適用されます。条約締約国は2024年現在で128カ国以上に及んでいます。

日本での手続き

日本国内での手続きは、外務省を窓口として進められます。子どもが日本に連れ去られた場合、残された親はハーグ条約に基づく子の返還申請を行い、外務省が調整役となります。

海外への連れ去りのリスク

逆に、配偶者が子どもを海外に連れ去った場合、日本からハーグ条約に基づく返還請求が可能ですが、国によって条約の解釈や運用に差があり、必ずしも子どもが返還されるとは限りません。

国際結婚の場合は、子どもの国外連れ去りのリスクに特に注意する必要があり、早い段階で国際家族法に詳しい弁護士に相談することが不可欠です。

連れ去り別居を防止するための事前対策

子どもを連れ去られるリスクを感じる場合、事前に以下のような対策を講じることも重要です。

日常的な子育て記録の保存

普段から子どもとの関わりを示す証拠を残しておきましょう。子どもとの写真や動画、学校行事への参加記録、子どもの送り迎えの記録などが有効です。これらは、あなたが積極的に子育てに関わってきたことを証明する大切な証拠となります。

重要書類の確保

子どもの戸籍謄本、健康保険証のコピー、パスポート情報、学校や保育園の連絡先など、重要な書類や情報は必ず確保しておきましょう。別居が始まると、これらの情報を得ることが難しくなる場合があります。

法的手続きの事前準備

夫婦関係が悪化し、連れ去りのリスクが高まった場合は、弁護士に相談し、必要に応じて子の監護者指定調停を事前に申し立てることも検討しましょう。調停中は現状維持が原則となるため、調停係属中の連れ去りは法的に問題視されやすくなります。

周囲への協力依頼

信頼できる親族や友人、子どもの学校や保育園の先生に状況を説明し、不審な人物が子どもを迎えに来た場合は連絡をもらえるよう協力を依頼しておくことも有効です。

連れ去り別居に関するよくある疑問(FAQ)

連れ去り別居に関して、多くの方が抱える疑問に答えます。

連れ去り別居は合法なの?違法なの?

Q: 離婚前に子どもを連れて勝手に別居することは法律違反になりますか?

A: 状況によって判断が分かれます。DVや虐待からの避難など正当な理由がある場合は合法と判断されやすいですが、正当な理由なく主たる養育者でない親が勝手に連れ去った場合は違法と判断される可能性があります。

Q: 子どもの連れ去りで刑事罰を受けることはあるのですか?

A: 状況によっては「未成年者略取誘拐罪」(刑法224条)に該当する可能性があります。特に別居後に他方親が監護している子どもを無断で連れ去った場合や、連れ去り方が暴力的・強引だった場合などは犯罪となる可能性が高まります。最高裁平成17年12月6日判決では、別居中の妻が監護している子どもを夫が連れ去った事案で、未成年者略取罪の成立を認めています。

連れ去り別居と警察・公的機関の対応

Q: 子どもを連れ去られたら警察は助けてくれますか?

A: 警察は子どもの安全確認には協力してくれますが、「民事不介入」の原則から親権争いには原則として介入しません。ただし、2023年3月の警察庁通達により、明らかに違法性の高いケースでは積極的に対応するよう指示が出されています。子どもの安全が懸念される場合は警察に相談すべきですが、親権問題は基本的に家庭裁判所での手続きが必要です。

Q: 児童相談所は連れ去り別居に介入してくれますか?

A: 児童相談所は子どもが虐待を受けている、または受ける恐れが高い場合に介入します。単なる親権争いには介入しませんが、子どもの福祉が著しく害されているケースでは対応してくれる可能性があります。

連れ去り別居と親権への影響

Q: 子どもを連れ去って別居すると親権獲得に有利になりますか?

A: 必ずしもそうとは言えません。かつては「監護の継続性」が重視され、連れ去った側が有利になる傾向がありましたが、近年は連れ去りの態様や面会交流への姿勢なども重視されるようになっています。

Q: 連れ去られた子どもを取り返すための最も効果的な方法は何ですか?

A: 法的には「子の引渡し審判」と「審判前の保全処分」を家庭裁判所に申し立てるのが基本です。連れ去られてすぐの場合は特に保全処分による迅速な対応が重要です。時間が経つほど「現状維持の原則」により取り戻しが難しくなるため、速やかな法的手続きが鍵となります。自力での連れ戻しは法的リスクが高いため、お勧めできません。

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

突然子どもが連れ去られ、別居に至ったとしても慌ててはいけません。

まずは弁護士に相談して、どのように対処していくべきかを冷静に相談しましょう。

もしかすると連れ去りには違法性があるかもしれませんし、すぐに子どもを取り戻すことができる可能性もあるでしょう。

大切なことは子どもの安全を確保し、健全な養育ができる環境を整えることです。

焦って子どもを強制的に取り戻そうとせずに、弁護士に相談し親権確保に向けて冷静に行動していきましょう。

事前に弁護士保険へご加入いただくこともオススメします‼

山田康平 弁護士

神奈川県弁護士会所属

谷法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町3-35 有楽ビル8階

TEL 045-641-0901

依頼者の考えと状況に応じて,依頼者と共に最良の方策を練って対応することを目標に, 不動産・相続問題を中心として個人・企業を問わず幅広く事件を扱う。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------