交通事故の被害に遭ったのに、加害者が亡くなってしまった…

損害賠償は誰に請求すればいいの?

高速道路の逆走やあおり運転、操作ミスによる暴走など、近年では加害者自身が死亡する重大事故も増えています。

このようなケースでは、被害者が大けがを負っても、加害者が死亡してしまったことで「損害賠償を受けられないのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。

では、弁護士に相談すべきなのか?それとも保険会社に直接請求すべきなのか?と悩む方も多いでしょう。

加害者が死亡した場合でも、損害賠償請求は可能で、加害者が加入していた任意保険会社や自賠責保険、場合によっては加害者の相続人に対して請求することができます。

ただし、保険の加入状況や相続人の調査には専門的な知識が必要となるため、弁護士への相談が重要です。

本記事では、加害者が死亡した交通事故において、被害者が損害賠償を請求できる相手や方法、注意点について、弁護士監修のもと、詳しく解説していきます。

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

日本でどのくらい死亡事故が起きているか?

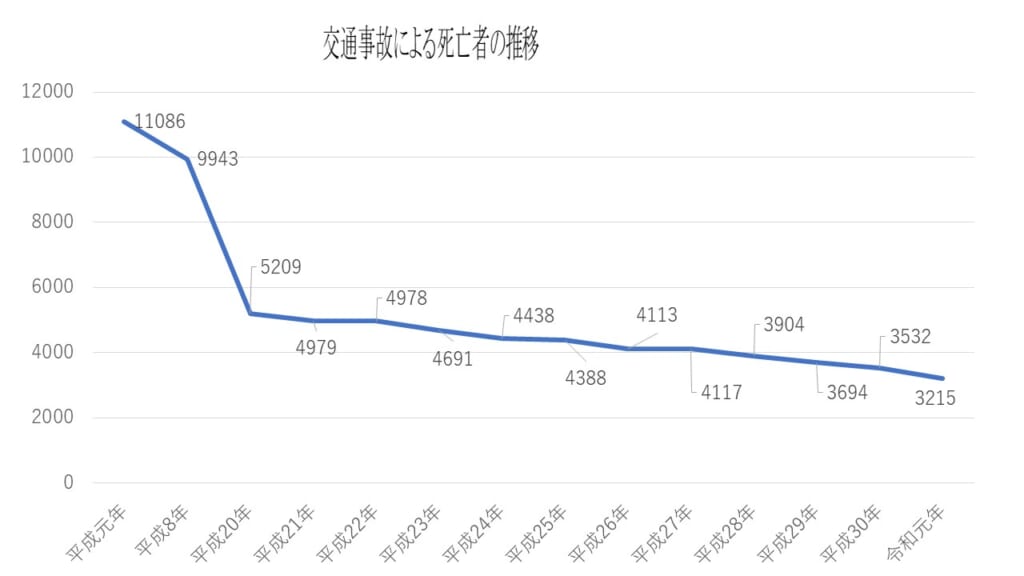

上のグラフは、近年における国内の交通事故による死亡者の推移をまとめたものです。

近年は、年間3000人台で推移していますので、1万人を超えるのが当たり前だった30年以上前に比べれば、車体性能の向上やシートベルトの着用義務化などの効果もあり、交通事故死者数は大幅に減少したといえます。

しかし、冒頭でも述べたように、近年ではかなり危険な運転が問題視されるケースも増えていて、危険運転による交通事故の被害に遭った場合には、最悪の事態になってしまう可能性も高いといえます。

人身事故が起きたときにすべきこと

人身事故が起きてしまった場合の対応の基本的な流れは下記の通りになります。

①安全の確保

↓

②けが人の救出・救急車の要請119番通報

↓

③警察への連絡(110番通報)

↓

④保険会社への連絡

交通事故に遭ってしまったときには、精神的にも緊張状態になってしまいますので、特に「落ち着いて対応する」ことが大切といえます。

不明なことなどは、救急・警察・保険会社の指示・助言に基づいて適切に対処しましょう。

けが人の救護は当事者全員の義務

交通事故が起きたときには、その車両の運転手や同乗者には、交通事故による負傷者を救護する義務があります(道路交通法72条1項)。

この義務は、交通事故の加害者・被害者を問わずに負っているものですから、自分が被害者側の場合でも、加害者が要救助・要救護の状況にあるときには、必要な措置を講じなければなりません。

被害者がきちんと対応していれば加害者は死亡せずに済んだにもかかわらず、被害者が適切な救出・救護措置をとらなかったときには、このことについて法律上の責任が生じる可能性がありますので注意しましょう。

加害者が死亡した場合、損害賠償請求はできる?

人身事故が起きた場合には、加害車両の運転手が死亡してしまうこともありえます。

このような場合でも、「加害者が死亡してしまったら損害賠償をしてもらえない」と諦めてしまう必要はありません。

損害賠償は「加害者が加入していた任意保険会社」に請求可能

交通事故で死亡してしまった加害者が任意保険に加入していた場合には、被害者の損害は、この任意保険から賠償してもらうことができます。

任意保険会社は、加害者が死亡した場合でも、被害者からの損害賠償に応じる(保険金の支払いに応じる)義務があるからです。

一般的には、自動車保有者の多くが任意保険に加入していますので、加害者が死亡してしまった場合でも、その後の損害賠償を心配しなければならないケースは多くないといえるでしょう。

加害者が任意保険に加入していなかった場合の損害賠償の請求先

残念なことに、任意保険の加入率は100%というわけではありません。

損害保険料率算出機構が毎年発刊している「自動車保険の概況」によれば、2019年3月末現在における任意保険(対人賠償保険)の加入率は74.8%です。

したがって、4台に1台(県別加入率の最も低い沖縄県では概ね2台に1台)は、任意保険に加入していないことになります。

自動車保険の概況(損害保険料率算出機構ウェブサイト)

死亡してしまった加害者が任意保険に加入していなかった場合には、下記のいずれかの者に損害賠償を請求することで対応することになります。

- 加害車両が加入している自賠責保険会社

- 国(政府の保障事業)

- 加害者(死亡した運転手)の相続人

加害者の自賠責保険に被害者請求する

自動車を保有する場合には、法律によって自賠責保険に加入することが義務づけられています。

したがって、死亡した加害者が任意保険に加入していない場合であっても、通常は自賠責保険へ被害者請求を行うことで、一定の損害を補償してもらうことができます。

しかしながら、自賠責保険は、交通事故被害者に対して最低限の保障を行うために設けられた公の仕組みということもあり、必ずしも発生した損害のすべてを補償してくれるというわけではありません。

傷害事故について自賠責保険が補償できる金額の上限は120万円(後遺障害が残った場合でも4000万円)です。

自賠責保険にも加入していなかった場合には国の救済制度を利用

交通事故の中には、加害車両が「自賠責保険にも加入していない」というケースがないわけではありません。

自賠責保険(車検)が期限切れとなったまま自動車を運行させていたというケースがその典型例です。

特に、車検が義務づけられていない原付などの小型二輪車などでは、保険切れを失念(放置)していたというケースは比較的多いといわれます。

先に紹介した「自動車保険の概況」によれば、2019年度中には全国で191件の無保険事故が発生している(認知されている)ようです。

このようなケースでは、国が行っている保障制度を利用して、一定額までの範囲については賠償を受けることが可能です(補償上限額は、自賠責保険と同額です)。

政府の保障事業とは(損害保険算出機構ウェブサイト)

死亡した加害者の相続人への損害賠償請求

人身事故によって生じた損害は、自賠責保険や政府の保障事業による賠償ではすべてをカバーできないケースも少なくありません。

これらの補償では足りない部分については、本来であれば、加害者本人(もしくは任意保険)に請求することになりますが、加害者が死亡してしまい、任意保険にも加入していなかったという場合にはそれも叶いません。

このような場合には、「加害者の相続人」に(自賠責保険などで補償されなかった部分について)損害賠償請求することが可能です。

事故で死亡してしまった加害者の相続人は、加害者のプラスの財産(現金・預貯金・不動産など)だけでなく、負債(借金など)も相続しなければならないからです。

他人に危害を加えてしまったことによる損害賠償義務も当然、相続の対象となります。

加害者の相続人に損害賠償請求する際の注意点

加害者の相続人に損害賠償を請求する際には、相続人が相続放棄してしまうケースがあることに注意する必要があります。

損害賠償額がとても高額になることが予想される場合(相続財産の合計がマイナスになる場合)には、相続人はすべての相続財産を放棄することで、負債を引き継ぐことを免れることができるのです。

死亡した加害者の相続人が相続放棄をした場合には、家庭裁判所によって選任される相続財産管理人の下で相続財産の清算が行われますので、この清算手続に加わることで、相続財産の限度内で損賠賠償を受け取ることができます(加害者に他の負債があった場合には受け取れる賠償額は減ってしまいます)。

被害者側にも一定の過失がある場合の注意点

実際に起こる交通事故は、当事者の双方に過失があるケースも珍しくありません。

双方に過失がある場合には、当事者のそれぞれが相手方に発生した損害を自らの過失割合に応じて賠償することになります。

したがって、加害者よりも過失割合が少ないとしても、被害者側に一定の過失がある場合には、被害者側の過失・損害額の程度によっては、死亡した加害者側への賠償が必要となる可能性があります。

「被害者なのに損害賠償を支払わなければならない」ということに納得がいかないという人もいるかもしれませんが、日本の法律では、双方に発生した被害を過失割合に応じて公平に分担するというルールになっているので仕方のないことです。

このようなケースに備えるためにも、任意保険にきちんと加入しておくことは、「自分のため」にも大切であるといえます。

任意保険の加入状況や相続人の調査は弁護士に依頼すべき

ここまで解説してきたように、交通事故の加害者が死亡してしまった場合でも損害賠償を受けることは十分可能です。

しかし、加害者が死亡してしまったケースでは、「加入している任意保険会社や相続人がすぐにわからない」ということも珍しくありません。

この場合には、加害者(車両所有者)の氏名、加害車両のナンバーや車名・型式・車体番号などを基に、任意保険会社や相続人の調査を行うことになりますが、被害者が自分自身で簡単に行える調査とはいえません。

特に、長期の入通院が必要となる大けがを負わされた場合や、後遺障害が残る可能性のあるケースでは、損害賠償額も高額になることが予想され相続人が相続放棄を選択する可能性も少なくありませんから、「調査に要する期間」が長くなるほど、賠償の面での不利になる可能性が高くなります。

加害者の相続人のすべてが誠実に対応してくれるとは限りませんので、相続人を発見する前に、加害者に知らされることなく相続財産の清算手続が終わってしまう可能性もあるからです。

弁護士には、弁護士照会制度やいわゆる職務上請求といった方法によって、これらの調査を迅速に行うための権限がありますので、被害者自身が調査するよりも早く確実に、損害賠償の相手方を特定することが可能です。

弁護士照会制度(日本弁護士連合会ウェブサイト)

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

加害者が死亡してしまった場合の損害賠償請求は、加害者の無保険や、相続人の相続放棄などのさまざまな事態を想定して、正しく対処する必要があります。

特に、加害者が無保険(任意保険未加入)だった場合には、そもそも資力に余裕がないケースも多いと考えられるため、相続人も相続放棄を選択しやすく、自賠責保険の限度額を超える損害については、賠償を受けられないというケースも考えておく必要があります。

交通事故の損害賠償実務に詳しい弁護士であれば、労災保険や、被害者の人身傷害保険の活用など、さまざまな選択肢のなかから、最善の対応方法を示してくれるはずです。

交通事故の被害にあった場合の相談は、無料で受けられる事務所も増えていますし、被害者の任意保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士費用の心配をすることなく事故後の対応を依頼することができます。

また、単独型の弁護士保険に加入していれば、交通事故被害にあった場合だけでなく、自身の相続などのさまざまな法的トラブルの際にも対応してもらえるので、より安心といえます。

あらかじめ、弁護士保険でトラブルの予防をするのはいかがでしょうか。

弁護士 黒田悦男

大阪弁護士会所属

弁護士法人 茨木太陽 代表

住所:大阪府茨木市双葉町10-1

電話:0120-932-981

事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。

また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------