「離婚したい」と決意したとき、まず頭に浮かぶのは離婚届を提出することではないでしょうか。

しかし、人生で何度も書く機会のない書類だけに、いざ書こうとすると、

離婚届はどこでもらえるのか

証人は誰に頼めばいい

未成年の子どもがいる場合、親権欄はどう書けばいいのか

提出先はどこ? 郵送でも大丈夫?

こうした疑問が次々と湧いてきて、何から手を付けていいか分からなくなることも珍しくありません。

さらに、書き方を間違えると受理されず、何度も役所に足を運ぶことになったり、離婚成立が遅れたりする可能性もあります。

また、離婚届を提出する前に、財産分与や養育費、親権などの離婚条件をしっかり話し合っておかないと、後々トラブルになることもあります。

離婚届の書き方自体は難しくありませんが、提出前の準備と正しい記入が重要です。

協議離婚の場合は夫婦の合意と証人2名の署名があれば提出できますが、調停離婚や裁判離婚の場合は、調停調書や判決書の謄本が必要になります。

また、離婚届を提出する前に、親権・養育費・財産分与・年金分割などの重要な条件を取り決めておかないと、後から請求するのが難しくなるケースもあります。

特に、口約束だけで離婚届を提出してしまうと、約束が守られなかった場合に法的に証明することが困難になります。

本記事では、離婚届の入手方法から正しい書き方、提出に必要な書類、そして離婚届を書く前に必ず確認しておくべき重要事項まで、弁護士監修のもと詳しく解説していきます。

記事に入る前に・・・

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス

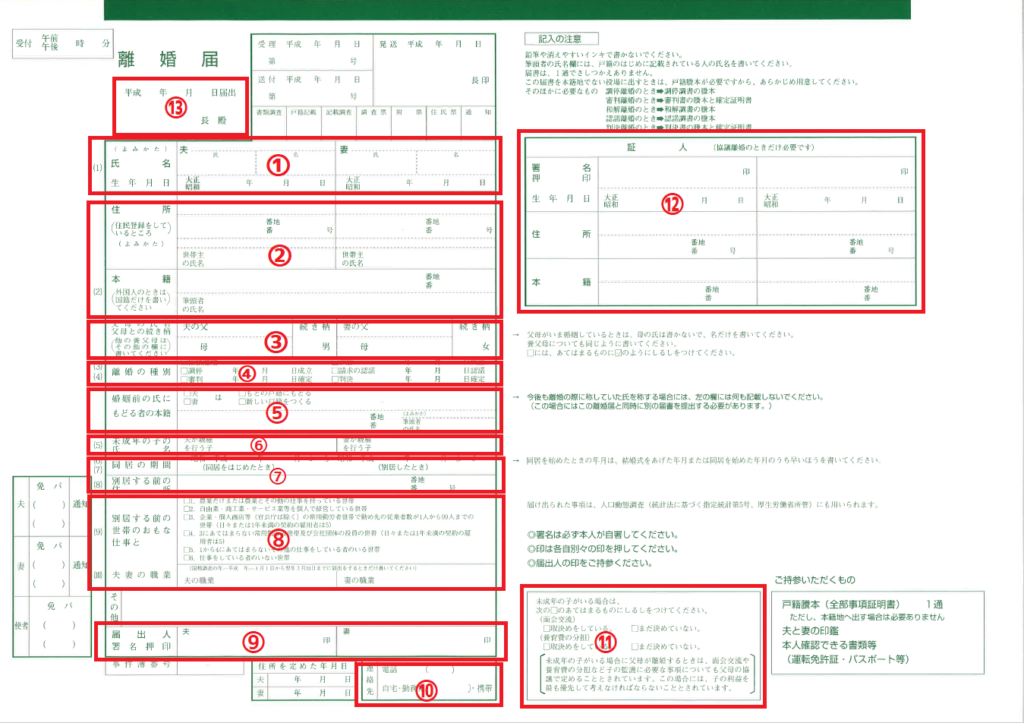

離婚届の書き方

書き方

①氏名

それぞれの氏名・生年月日を記入します。

なお、離婚届を提出するまでは夫婦なので現在の名字(夫婦の名字)を記入しましょう。

また、戸籍通りの漢字を使用する必要があります。 「渡辺」の「辺」、「斉藤」の「斉」など旧字体に注意しましょう。

生年月日は西暦・和暦どちらでもOKですが、「S」や「H」等年号を省略せずに「昭和」「平成」と記載しましょう。

②住所・本籍

住所は、現在の住民票の住所を記入します。

離婚とともに引っ越しをする場合には、引っ越し先の住所(転居届の住所)を記入しましょう。

本籍は、夫婦の本籍を記入します。

「筆頭者の氏名」とは、戸籍の一番上に記載されている人物のことです。

③父母の氏名・父母との続柄

夫の実父母・妻の実父母の氏名を記入します。

父母が離婚・死別している場合でも、実の父母を記入しましょう。

また、自分が養子の場合は、ここに実父母の名前を記入し(分からない場合は空白でOK)、「その他欄」(⑧と⑨の間)に養父母の氏名を記入します。

(提出する役所によって記入方法が変わる場合があります。心配な場合は電話で確認してみましょう)

続柄には、自分と父母の関係を記入します。

間違えやすいのが「次男・次女」と記載してしまうことです。

「二男・二女」と漢数字で記載するのが正解なので、よく確認しましょう。

④離婚の種別

どのような形で離婚したかを記入します。

協議離婚(裁判所を利用せず、夫婦の話し合いによる離婚)の場合は「協議離婚欄」にチェックを入れ、その他は空白にします。

調停離婚や裁判離婚の場合は該当する欄にチェックを入れ、成立日(確定日)を記載します。

⑤婚姻前の氏に戻る者の本籍

該当する人が記入します。

「妻が婚姻前の名字に戻る(旧姓に戻る)場合」には「妻」欄にチェック、

もとの戸籍(親の戸籍)に戻る場合にはチェックと、親の戸籍・筆頭者(父親が筆頭者の場合が多いです)を記入します。

新しい戸籍を作る場合(親の戸籍に戻らない場合)、新しい戸籍の住所を記載し筆頭者の氏名欄に自分(妻)の氏名を書きます。

この時、「○○町○-○-○」とハイフンで記載せずに、「○○町○丁目○番○号」と正しく記載するようにしましょう。

チェックを入れずに空白のまま、戸籍を記入します。

詳しい手続き方法は5-(2)離婚した後も名字を変えたくない場合の手続き方法をご覧ください。

⑥未成年の子の氏名

未成年の子どもの親権者を決め、子どもの名前を記入します。

成年している子どもの名前の記載は特に必要ありません。

⑦同居の期間・別居する前の住所

同居を始めた期間(または結婚式を挙げた日)と別居した日付(別居せずに離婚となった場合には空白)を記入します。

この日付は正確なものでなくても大丈夫です。

別居する前の住所欄には、同居していた時の住所(別居せずに離婚となった場合には空白)を記入します。

⑧別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業

6つの中から一番あてはまるものにチェックします。

「農業従事者」「自営業」「無職」等ざっくりした分類となります。

こちらも正確なものでなくても大丈夫です。

また、5年に一度の国勢調査の年(次回は2025年です)に提出する場合には、夫の職業と妻の職業を記載する必要があります。 例:会社員 等

⑨届出人署名押印

夫と妻それぞれが記入します。

令和3年9月1日より、戸籍届出時の押印義務は廃止となり、届出人の署名のみで届出ができるようになりました。

⑩連絡先

記入欄が1つの場合がありますが、夫婦それぞれの電話番号を書くほうが、万が一書き損じなどがあった場合連絡をしてくれるので安心です。

空いている枠内に記入しましょう。

⑪未成年の子がいる場合

面会交流・養育費の分担について取り決めをしているかどうかをチェックします。

もちろん決めていなくても離婚届を提出することはできますが、相手方と連絡が取れなくなるリスクがあるので記入時には決めておくとよいでしょう。

⑫証人

前述の通り、協議離婚の場合に必要となります。

署名・生年月日・住所・本籍を正しく記入します。

印鑑は実印でなくても大丈夫ですが、シャチハタ・ゴム印は避けましょう。

また、証人2人が同じ名字の場合には、印鑑はそれぞれ別の物を用意する必要があります。

⑬届出日

提出する日付を記入します。 日付の下部に提出先役所を記入します

特に注意すること

書き損じてしまった場合の訂正方法

修正テープや黒塗りで訂正することはできません。

訂正部分に二重線を引いて、小さく自筆の署名を書きましょう。

離婚届が破けてしまった場合

きれいに合わせてある場合には受け付けてもらえるようですが、破損状態によっては受け付けてもらえないことがあります。

文字が読めない・何か所も破けていて元の用紙が1枚だったかどうかが判別し難い等の場合は難しいでしょう。

なお、「くしゃくしゃにしわが寄っている」などは、問題なく受け付けてくれるようです(文字がきちんと判別できることが条件です)

本人以外が本人情報を記入してもいい?

基本的には本人情報は本人が記載したほうがいいですが、なかなか書いてくれない・何回も書き損じてしまうといった場合には本人以外が記入しても大丈夫です。

ただし、⑨届出人署名押印欄は本人の署名が必要です。

ここだけは本人に書いてもらうようにしましょう。

記入日と提出日が違っても大丈夫?

原則的に離婚届が提出された日が受理日となりますので、提出する日付を書く必要があります。

記入日と提出日が異なる場合には訂正線で訂正しましょう。

離婚届を書くときに必要な書類チェックリスト

離婚届を書くときに必要な書類をシチュエーション別に紹介していきます。

- 協議離婚時の提出書類

- 調停離婚時の提出書類

- 裁判離婚時の提出書類

- 引き続き婚姻中の氏を名乗るときの提出書類

- 子の戸籍を自分に移すときの提出書類

- 配偶者の健康保険から脱退して国民保険に加入する場合

その他にも様々なシチュエーションが考えられますが、メインとなる状況をまず想定していきましょう。

協議離婚時の提出書類

協議離婚の場合、必要書類は次のとおりです。

- 本人確認書類:パスポート・運転免許証・マイナンバーカード

- 住所確認書類:住民票や公共料金の明細書

基本的に本人確認書類のみで十分ですが、念のため住所確認書類も持参したほうがいいでしょう。

調停離婚時の提出書類

調停離婚では調停成立時から10日以内に届出を提出する必要があります。

具体的な役所に提出する書類は次のとおりです。

- 戸籍謄本:本籍地が異なる場合に必要

- 申立人の印鑑

- 調停調書の謄本:調停成立後に発行可能

10日以内に提出しなければ、過料もしくは罰金の対象になってしまう点に注意しましょう。

裁判離婚時の提出書類

裁判離婚は調停離婚と同様に裁判所を通して判決が下される離婚形態となります。

具体的に必要な書類は次のようになります。

- 戸籍謄本

- 申立人の印鑑

- 調停調書の謄本

- 判決確定証明書

引き続き婚姻中の氏を名乗るときの提出書類

仕事の状況やお子さんの状況を鑑みて、引き続き婚姻中の氏(名字)を名乗りたい場合には、手続きのために次の必要書類を提出しましょう。

- 離婚の際に称していた氏を称する届

- 戸籍謄本

- 届出人の印鑑

これらは離婚日を起算日として3ヶ月以内の提出が必要です。

子の戸籍を自分の戸籍に移すときの提出書類

夫婦の離婚によって養育権が父母のどちらかに渡るのが通常です。

ただ世帯が離婚で分離することになるので、お子さんはどちらかの戸籍に入る必要があります。

この際の手続きに必要なものは次のとおりです。

- 入籍届

- 家庭裁判所の許可書

- 入籍先の親の戸籍謄本

- 届出人の印鑑

お子さんの戸籍を移すための順番は、離婚してからになるため同時進行できない点に注意しましょう。

配偶者の健康保険から脱退して国民健康保険に加入する場合

配偶者の扶養家族として健康保険に加入していた場合、離婚と同時に扶養家族から抜けるため、国民健康保険に加入しなければなりません。

その際に必要になるのは「健康保険資格喪失証明書」です。

こちらは扶養している側の配偶者の就業先から取得し、役所に提出し国民健康保険を受け取ります。

離婚届の入手方法

離婚届を記入する準備が整ったら、早速離婚届を入手しましょう。

ここでは2つの方法を案内します。

役所でもらう

役所でもらうことができます。

戸籍課周辺の必要書類が入っている棚に置いてあったり、職員に申し出ないともらえなかったり役所によって様々ですが、離婚届の書式自体は全国共通です。

また、提出先はどの役所でもOKなので、提出する予定の役所で入手してもよいでしょう。

また、書き損じや破損によって新たな離婚届が必要、という状況を想定して複数枚もらっておくと安心です。

しかし、役所や係員によっては1枚しか渡せない、ということもありますので注意が必要です。

ダウンロードする

忙しくて役所が開いている時間に行けない、という場合に便利なのが、インターネットからダウンロードする方法です。

物によって色味や差異がありますが、基本的にはどれを使っても問題ありません。

<離婚届> ダウンロードはこちら リンク先:札幌市

ただし、以下2点について注意してください。

① A3用紙でないと受け付けてもらえない

原則離婚届はA3用紙でしか受け付けてもらえません。A4用紙2枚や裏表印刷は避けましょう。

② 役所によっては受け付けてもらえないことがある

離婚届けは、全国同じ様式ですので、受付しないということはほとんどありませんが、役所によっては、「ダウンロードした物は受け付けしない」という報告がありました。

提出する予定の役所のHPからダウンロードした物であれば問題ないかと思いますが、「せっかく記入したのに受け付けてもらえない」という事態を避けるため、事前に提出する役所に電話などで確認したほうがよいでしょう。

離婚届の提出方法

離婚届は全国の役所で提出を受け付けています。

提出する際に必要な書類は、 下記の3点です。

- 離婚届

- 戸籍謄本(ただし本籍のある役所に提出する場合には必要ありません)

- 本人確認書類(パスポートや運転免許証など本人が確認できるもの)

また、訂正が発生した場合に訂正印が必要となることがありますので、夫婦それぞれの印鑑も持参しましょう。

役所が開いている時間は戸籍課に、夜間窓口が対応している時間は夜間窓口で預かることが可能です。

夜間窓口に届け出た場合、翌営業日以降に内容の確認をするため、訂正などがあった場合には後日連絡先電話番号に連絡が入ります。

郵送提出は可能か

郵送提出も可能ではありますが、間違いがあった場合には届を受け付けてくれないことがありますし、後日訪問して訂正する手間がかかる場合があります。

提出する書類は上記と同じですが、本人確認書類はコピーしたものを同封しましょう。

離婚成立後に気を付けるべき事

離婚届を提出した後に気を付けなければならないことなどをまとめました。

興味のある方は読んでみてください。

再婚禁止期間について

現在女性について、離婚してから100日間再婚できない期間があります。

これは、今後生まれてくる子供の父親を特定するために設けられたルールです。

ですが、女性にのみ離婚後の再婚禁止期間が設けられていることが違憲とされ、今後廃止される予定です。

離婚した後も名字を変えたくない場合の手続き方法

例えば仕事で使っている名字を変えたくなかったり、子どもの混乱を避けるために名字を変えたくない場合等様々な事情があると思います。

離婚した後も、婚姻時の名字を名乗りたい場合には「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を提出することにより、婚姻時の名字を継続して使用することができます。

注意するポイントとして

- 結婚時に名字を変更した本人のみ提出可能

- 離婚から3か月以内に提出する(提出期限を過ぎると裁判所での手続きが必要となります)

- 提出先は本籍地または住民票のある役所

などがあります。

離婚後に親権を変更する場合

離婚後に「やっぱり親権を変更したい」と思い直した場合、家庭裁判所での手続きが必要になります。

また、親権の変更は簡単には認められません。

離婚時によく考える必要があります。

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

離婚届を書く前に考えておくべきこと

離婚届を提出してしまうと、夫婦は法的に他人となります。

他人になってしまうと、話し合わなければならないことなどがなかなか話せなくなってしまうため、離婚届を書く前(遅くとも提出前)に以下のことを話し合っておきましょう。

離婚条件を話し合う

例えば、財産分与・小さいお子さんがいる場合には親権・養育費について等を話し合っておく必要があります。

特に金銭が絡む場合、相手方が不利な条件になるとそのまま連絡が取れなくなる可能性がありますので注意が必要です。

弁護士

弁護士離婚後の条件を決めずに離婚することは絶対に避けましょう。

離婚届けを出した後、すんなり離婚条件の話し合いができることは稀です。

協議離婚の場合、証人2名が必要

協議離婚の場合には、離婚届を提出するだけで離婚が成立しますが、証人の署名が2人分必要となります。

お互いの合意は取れたけど証人が見つからなくて離婚届が提出できない・・・という事態にならないように、あらかじめ探しておくとよいでしょう。

離婚届の証人は20歳以上(成人)であれば誰でもOKです。

友人知人や自分の子供、全くの他人でもなることは可能です。

また、「知りあいには頼みづらい・・・」という場合には証人代行サービスがあります。ネットで「離婚届 証人代行」等で検索するとたくさん出てきます。

料金は、証人1人の場合2,000~3,000円、2人の場合4,000~5,000円程です。

基本的な手続きとして、代行の申し込みをした後記入済みの離婚届を郵送し、2~3日後に返送される、という流れとなります。

このようなサービスの利用を検討してもよいでしょう。

弁護士費用が必要になる場合もある

離婚時に協議離婚や調停離婚が柔軟に解決できれば、弁護士費用は必要ありません。

しかし、離婚は痴情のもつれや不倫問題、財産分与など複雑な話になりやすく、その際には弁護士費用を用立てる必要もあります。

基本的に弁護士に依頼すると手付金で多くの費用が必要になるので、前もって準備しておくことをおすすめします。

あなたが泣き寝入りしないために

だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。

加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1

12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」*2

- 離婚・男女トラブル

- 労働トラブル

- 近隣トラブル

- 誹謗中傷トラブル

- 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償。*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」やトラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

丸山弁護士「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在 *2 2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ

いかがでしょうか?

離婚届は人生で何度も提出する書類ではないので、難しく感じることもあるでしょう。

「早く離婚したい!」と焦る気持ちがあるかと思いますが、今一度ゆっくり気持ちを落ち着かせて離婚届を書いてみてください。

万が一のトラブルに備え、是非弁護士保険へのご加入をご検討していただくのはいかがでしょうか。

弁護士 松本隆

神奈川県 弁護士会所属

横浜二幸法律事務所

所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階

TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う